[전은자의 '예술작품 기행'] 5. 폴 고갱

가족과의 불화, 가혹한 현실의 빈곤과 싸우며 독창적 화풍 완성

유망한 회사 그만두고 독학으로 화가돼 원시의 타히티로 떠나 가족과의 불화, 가혹한 현실의 빈곤과 싸우며 독창적 화풍 완성

# 원시를 동경한 화가

"타히티로 떠나신다고 들었는데요. 거기에 가서 그림을 그리실 겁니까?

"평안을 찾아 떠나는 겁니다. 문명의 영향에서 벗어나기 위해서죠. 제가 원하는 건 다만 단순한, 지극히 단순한 예술입니다. 세상의 의무에서 벗어나 때 묻지 않은 자연의 원시 상태로 돌아가서, 어린 아이처럼 오직 원초적인 예술의 기법과 선(善)과 진실만을 머릿속에 담고 살려고 해요."

이것은 신문 <에코 드 파리(Eco de Paris)> 1891년 2월 23일자에 실린 쥘 위레 기자와 고갱의 인터뷰 내용이다. 고갱은 타히티로 떠나기 전 자금을 마련하기 위해 전시회를 열었고 전시회는 대성공이었다. 30점 중에서 팔리지 않은 작품은 유화 한 점뿐이었다.

마침내 고갱은 1891년 4월 4일 마르세이유항을 출발하여 타히티로 떠났다.

외젠 앙리 폴 고갱(Eug?n Henni Paul Gauguin, 1848~1903)은 서구 문명의 이단아로 불리는 프랑스 화가이다. 고갱은 1848년 6월 7일 파리 몽마르트르 노트르담 드 로레트 거리에서 태어났다. 고갱은 일곱 살까지 누나 마리와 함께 페루의 리마라는 도시에서 자유롭고 풍족하게 지내다가 고갱의 할아버지가 사망하자 유산을 물려받기 위해 프랑스 오를레앙으로 돌아왔다.

18세에 해군 소위로 임명된 고갱은 남아메리카로 가는 항해 중 어머니의 부음(訃音)을 듣고 프랑스로 돌아왔다. 어머니의 유언에 의해 집안의 친척인 귀스타브 아로사가 고갱 가족의 후견인이 돼 있었다. 아로사는 지식과 교양을 겸비한 미술품 수집가이자 사진작가, 아마추어 화가였다. 그는 고갱이 화가로 변신하는 데 결정적인 영향을 미쳤다.

고갱은 1870년 프랑스와 프로이센 전쟁의 발발로 순양함 제롬 나폴레옹 호를 타고 전쟁에 참여하였다. 이듬해 고향에 돌아와 보니 프로이센 군대가 어머니가 살던 집을 불태우고 약탈하였다. 집도 가족도 없는 고갱은 후견인 아로사의 도움으로 파리의 폴 베르탱 증권 중개회사에 취직하였다. 이 무렵 아로사가 수집한 들라크루아, 쿠르베, 코로, 피사로의 작품에 끌렸고, 유명한 화상인 폴 뒤랑 뤼엘을 알게 되면서 박물관과 미술관을 자주 드나들었다. 이때 모네, 르누아르, 피사로, 세잔의 작품들에 관심을 가졌고, 그들의 작품을 구매하기도 하였다.

25세 때 고갱은 덴마크 여성인 메테 소피 가드를 만나 결혼하였다. 다음 해 큰 아들 에밀이 태어났고, 이 무렵 고갱은 인상주의 화가들과 교유하기 시작하였다. 월급으로 당시 주목 받던 인상주의 화가들의 작품을 사 모았다.

28세 무명 화가 고갱은 <비로플레 풍경>이라는 작품으로 살롱전에 입선하였고, 그 후 5년 여 동안 화가로서 큰 두각을 나타내지 못하였다. 그 사이 딸 알린과 둘째 아들 클로비가 출생하였다. 1881년 피사로의 소개로 드가를 스승으로 맞게 되었고, 앙데팡당전에 출품된 고갱의 <누드습작>은 비평가 위스망스로부터 "우리 시대 어떤 화가도 이런 누드를 그려내지 못한다"는 극찬을 받았다.

고갱은 그림을 그리기 위해 1883년 회사를 그만 두었다. 1889년 파리에서 만국박람회가 열렸고, 유명한 에펠탑이 세워졌다. 이 박람회는 당시 프랑스 팽창주의를 찬양하기 위한 것이었고, 1789년 다비드에서부터 1889년 세잔의 작품까지를 모아 <프랑스 미술 100주년전>을 개최하였다. 그곳에 출품된 자바의 예술에 강한 매력을 느낀 고갱은 파리를 떠나기로 결심하였다.

고갱은 한 편지에서 "서양은 이미 노쇠했네. 2~3년 후에는 아주 견고한 사람이 되어 돌아 올 수 있을 걸세."라는 말을 남겼다.

# 슬픈 열대, 타히티의 삶

마르세이유에서 배를 탄 고갱은 타히티 섬의 파페에테에 도착하였다. 그러나 파페에테는 이미 고갱이 생각했던 원시의 낙원이 아니라 식민지 유럽의 또 다른 모습이었다. 고갱은 원시공동체가 온전하게 보존된 원주민 마을 마타이에아로 들어가 대나무로 엮어 만든 오두막에서 살았다. 그는 순수한 원주민 소녀 테하마나(고갱은 테후라라고 부름)라는 소녀와 동거하였다. 그녀는 고갱의 모델이기도 하였다. 타히티의 원시풍경은 경이로웠다. 그곳의 자유스러운 분위기는 고갱에게 강한 예술적 영감을 제공하였다.

그러나 1893년 집안사정과 여러 가지 이유로 궁지에 몰린 고갱은 파리로 돌아가게 되었다. 고갱은 배에 오르면서 마지막으로 현지의 아내였던 테후라를 보았고 그녀는 이별의 노래를 부르는 듯 하였다.

"부드럽게 내 얼굴을 쓰다듬는 그대 남녘과 동녘의 바람이여, 저 섬으로 불어가거라. 저 섬에는 나를 버린 사람이 나무 그늘 아래 몸을 쉬고 있단다. 가서 그를 보거든 전해다오. 당신 애인이 여기서 울고 있다고."

1895년 고갱은 오랜 항해 끝에 다시 타히티로 돌아온다. 얼마 없어 딸 알린이 사망하자 심한 우울증에 시달린다.

1903년 부패한 식민지 경찰의 비리를 고발했다가 오히려 거꾸로 징역 3개월에 벌금 500프랑을 선고 받았다. 억울한 판결에 분노한 고갱은 항소를 위해 파페에테로 가려했지만 5월 8일 11시경, 고갱은 자신의 오두막에서 의사가 도착하기 전에 심장마비로 숨을 거두었다. 향년 55세였다. 그의 곁에는 <눈 덮인 브르타뉴 마을>이라는 작품이 미완성인 채로 놓여 있었다.

# 존재의 비밀, 최후의 대작

<우리는 어디서 왔으며, 누구이고, 어디로 가는가>는 1897년 고갱이 두통과 현기증, 우울증을 겪고 있었던 때 자살을 결심하고 그린 그림이다. 위대한 작품을 남기겠다고 한 달 동안 밤낮 가리지 않고 몰두해서 완성한 작품이다. 그림을 완성한 고갱은 자살을 기도하였지만 실패로 끝났다. 이 대작은 모델 없이 울퉁불퉁한 흠집투성이 캔버스에 거칠게 그려졌다.

그림 상단 왼쪽과 오른쪽 귀퉁이에는 노란색으로 칠하였고, 왼쪽에는 제목을, 오른 쪽에는 작가 사인을 하였다. 이기주의가 넘치는 문명사회, 친구들의 죽음, 가족과의 불화와 이별, 그리고 딸의 죽음 등으로 고갱을 고통스러워 하였다. 인생의 부질없음과 허망함을 깨달은 고갱은 존재의 본질을 스스로에게 묻고, 또 우리에게 묻는 이 대작을 완성한 것이다. "인생이란 마치 꿈을 꾸는 것과 같아서 깨어나 보니 꿈, 즉 그림을 그리는 것이 끝나 있었다."

그림의 내용은 오른쪽에서 왼쪽으로 흐르는데 마치 동양의 두루마리 같은 형식으로 우측 화면에 인간의 탄생, 화면 중앙에 삶, 좌측 화면에는 죽음 등 3부작으로 구성돼 있다.

인간사를 한 폭에 담은 이 그림은 고갱의 미학과 철학을 집대성하는 의미가 들어있다. 어린 아이, 화초, 과일 따는 여인, 늙은 여인, 두 마리 고양이, 한 마리 염소, 도마뱀을 밟은 새의 소재들은 운명에 체념하며 맹세의 덧없음을 나타내고 있다. 사람들은 여러 방향으로 서 있거나 눕고, 웅크리고 앉아 있고, 원근법도 무시된 채 그려져 있다. 어두운 화면은 탄생하여 기구한 삶을 살아가다 명멸되는 인생의 덧없음과 죽음의 의문을 보여준다.

이후 존재의 근원적인 물음을 던진 고갱의 이 그림으로 인해 문학, 미술 작품에 유사한 제목들이 유행하였다. <어디서 무엇이 되어 다시 만나리>라는 제하의 김환기의 그림과 최인훈의 수필집, 유심초의 노래 등도 이 물음의 연장선에 있다.

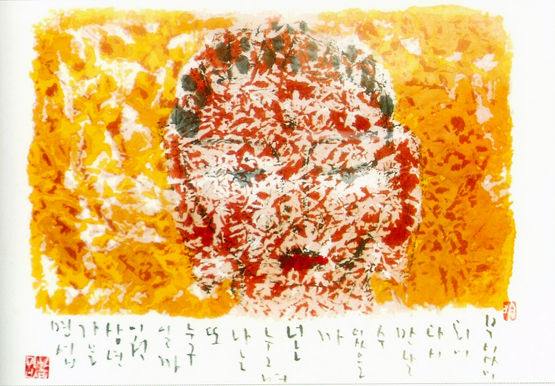

제주도 출신 한명섭(1939~2004)이 그림 중에는 <무엇이 되어 다시 만날 수 있을까>라는 작품이 있다. 구겨진 한지에 우주를 뜻하는 노란색 화면 가운데 붉으스레한 부처의 얼굴을 그렸고, 그 하단에는 '무엇이 되어 다시 만날 수 있을까. 너는 누구이며 나는 또 누구일까'라는 존재에 대한 물음이 선명하게 쓰여 있다. <이중섭미술관 큐레이터 제주대학교 탐라문화연구소 특별연구원 >

<사진1><사진2>한명섭, <무엇이 되어 다시 만날 수 있을까>, 44x32cm, 한지에 채색, 2003. 개인소장, 자료: 제주작고작가미술제도록.