[전은자의 '예술작품 기행'] 15. 들라크루아의 <민중을 이끄는 자유의 여신>

낭만주의 화풍과 색채, 명암, 현실의 상황을 박진감 있게 다룬 작품

유럽을 휩쓴 낭만주의

역사적으로 낭만주의는 18세기말에서 19세기 전반에 계몽주의에 반대하여 일어난 사조이다. 미술사조로서 낭만주의는 신고전주의에 반발해 일어난 것이라고 할 수 있다. 낭만주의 어원은 'romanticism'이다. 'romantic'은 영어의 'romance', 불어의 'roman'에서 유래한다. 이 로맨스나 로망은 중세 기사의 모험과 사랑을 노래하는 공상적인 이야기(시나 산문)이다. 'romanticism'은 공상적인, 놀라운, 환상적인, 감상적인, 감성적인 것과 관련이 있다. 'romanticism'을 한자 '浪漫主義'로 번역한 것은 일본인들이다. 영어를 음역한 한자 '낭(浪)'은 '물결이 일다', '유랑하다'의 뜻을 가졌고, '만(漫)'은 '넘쳐흐르다', '어지럽다'라는 뜻을 나타내기 때문에, 낭만주의는 질서·조화·균형 등의 고전주의 미학적인 개념에 반대하는 'romanticism'의 의미를 지니게 된 것이다(김응종, 2008)

낭만주의(Romamticism)의 예술을 괴테는 '느낌은 모든 것이다!'라고 정의하였다. 하지만 에릭 홉스봄은 어떤 유파보다도 이 낭만주의에 대한 정의가 어렵다고 선언하였다. 여러 예술가, 미학자들이 낭만주의에 대해서 정의하려고 했으나 그들의 노력에 비해 전적으로 합리적인 내용이 결여됐다는 것이다.

낭만주의에 대해서 빅토르 위고는 "자연이 하는 바를 그대로 하는 일, 자연의 창조물들, 즉 그림자와 빛, 그로테스크한 것과 숭고한 것, 다시 말하면 육체와 영혼, 동물적인 것과 정신적인 것, 이러한 것들을 마구 한꺼번에 뒤범벅으로 섞지 않도록 하면서 동시에 이들 자연의 창조물들을 조합(調合)하는 일에 착수하는 것"이라고 말하였다. 쉴러는 낭만주의자를 "고향에 가고 싶어 노심초사하는 국외 추방자"라고 불렀다. 그렇기 때문에 낭만주의자들은 목적도 끝도 없는 방랑, 찾으려고 해도 찾을 수 없고 찾아져서도 안 되는 '푸른 꽃', 그리고 찾으면서도 동시에 그로부터 벗어나고자 하는 고독, 아무것도 아니면서 동시에 모든 것인 무한성 등을 얘기하고 있는 것이다(A. 하우저, 2009). 그러나 다양한 정의에도 불구하고 에릭 홉스봄은 낭만주의를 정의하자마자 어느새 그 기준들은 형체 없는 일반성으로 변해버린다고 생각하였다.

낭만주의가 등장하는 시기에 중세풍의 흑마술과 신비주의가 섞인 공포적인 이야기가 인기를 끌었다. 낭만주의 예술가들은 자신의 앞에 사실적으로 보이는 것뿐만 아니라, 자신의 내부에 있는 것까지 표현할 줄 알아야 한다고 생각하였다.

낭만주의의 또 다른 특징은 자연 숭배에 대한 열망이다. 낭만주의 화가들은 풍경에 영웅적인 요소를 가미함으로써 풍경화의 위상을 높였다. 인간과 자연은 어떤 초자연적인 힘을 통해 서로 감응할 수 있으며, 인간 내부에 숨겨진 신성함을 끌어낼 수 있다고 믿음으로써 낭만주의자들은 직관에 의지하여 그들의 신념을 지킬 수 있었다(캐롤 스트릭랜드, 2006).

낭만주의는 세상으로부터 정신적인 소외를 보상하기 위하여, 그리고 부르주아지들의 정신 적대적인 태도에 대한 방패막이로 그들의 개인주의를 극단화시켰다. 또 그들은 유미주의(唯美主義)를 통해 다른 세계로부터 단절된 하나의 영역, 즉 아무런 제약 없이 자기들이 지배할 수 있는 하나의 영역을 만들고자 하였다.

좁은 의미에서 낭만주의란 1800년 무렵, 영국, 프랑스, 독일에서 나타난 자기 의식적이고 전투적인 한 예술 경향이라고 말할 수 있다. 1830 ~ 1848년에 걸친 혁명의 시대는 유럽에서 낭만주의가 가장 성황을 이룬 시대였다. 낭만주의는 프랑스 혁명 이후 유럽의 몇몇 창조적인 예술을 지배하였다. 베토벤, 고야, 발자크의 위대성이 결정적인 부분을 이루었다(에릭 홉스봄, 2008). 낭만주의 화가로는 제리코, 들라크루아, 컨스터블, 터너, 토마스 콜, 에드윈 처치, 알버트 비어스타트가 있다.

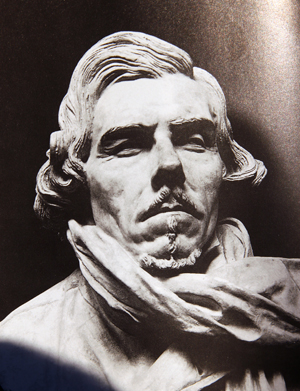

정열의 화가 들라크루아

외젠 들라크루아는 1798년 4월 26일 파리의 남동쪽에 있는 샤랑통 - 생 모리스에서 태어났다. 아버지는 네덜란드 공사였고 어머니는 루이 16세 고급가구 제조자인 장 프랑수아 오뱅의 딸이었다. 아버지는 마르세이유와 보르도 시장을 역임한 행정가였다. 들라크루아는 어릴 적부터 데생에 재능을 보였다. 열일곱 살에 중등학교를 졸업하고 피에르 나르시스 게랭의 화실에서 그림 공부를 시작하였다. 들라크루아는 리세 앵페리알(황제의 학교)이라는 명문학교를 다녔다. 그곳에서 그리스 고전에 심취했고 다양한 문학가들의 책을 읽었다. 단테, 괴테, 하이네를 좋아하였다. 영국 여행 때에는 세익스피어 연극을 보았고, 바이런의 시를 좋아하였다. 보들레르를 알았고, 조르주 상드와 친분이 깊었다.

들라크루아가 독자적인 화가의 길을 가기 위해 마음먹었을 때, 갑자기 숙부가 몰락하는 바람에 경제적인 어려움이 찾아왔고, 오로지 예술적 재능으로 삶을 꾸려야만 했다. 1824년 <키오스 섬의 학살>을 그리기 시작했고, 그해 1월 26일 제리코가 세상을 떠나자 깊은 슬픔에 잠겼다. <키오스 섬의 학살>이 샬롱전에 입선을 했지만, 고전주의에서 낭만주의로 이행하던 과도기라는 것 때문에, 앞서가는 미학을 이해하지 못한 사람들이 들라크루아의 작품에 혹평을 쏟아 부었다. <키오스 섬의 학살>을 "회화의 학살"이라고 매도하였다. "들라크루아는 파리를 모조리 불태워버릴 사내"라는 비난도 감수해야 했다. 이 <키오스 섬의 학살>은 키오스 섬에서 터어키인들이 기독교 신자를 무자비하게 학살했다는 소식을 듣고 제작한 그림이다. 비평가들의 평가와는 달리 관객들은 죽은 어머니 젖을 빨려고 하는 아이를 보고 눈물을 흘렸다고 한다.

들라크루아는 그림의 소재를 문학이나 역사·일상의 사건 속에서 취했는데 이상적인 미를 추구하면서 조용하고 평안함을 추구하던 신고전주의 양식과는 달리 폭력과 약탈, 급기야 학살로 얼룩지는 주제를 취하였다. 이는 역동적인 구도를 좋아했던 까닭이다.

특히 이국적인 취향을 선호하여 전쟁의 한 장면을 극화시킴으로써 화면은 온통 야만성과 원시성의 동작과 색채로 가득 찼다. 1832년 아프리카 모로코를 방문하여 직접 할렘에 들어가서 스케치를 수백 장 그렸는데 이때 화려한 색채의 의상에 매료돼 과거 로마의 영광을 보는 느낌을 받았다

1947년 살롱전에 모로코를 주제로 한 그림 3점과 <십자가에 매달린 예수>, <오달리스크>, <구명선을 탄 표류자들> 등 6점을 출품하였다. 들라크루아의 색은 화면에 영혼을 불어넣은 듯 새로운 것을 표현해냈다. 테오필 고티에는 살롱전을 평하는 글에서 들라크루아에 대해 대단히 새로운 평가를 내렸다. "금세기를 혼돈에 몰아넣었던 모든 열정과 꿈이 그의 모든 머리를 스치며, 그의 심장을 두근거리게 만들었다. 들라크루아는 진정한 현대성을 보여주는 유일한 화가이다"라고 찬사를 아끼지 않았다.

들라크루아는 평생 방대한 양의 작품을 남겼다. 사람들은 그를 "머리에는 태양을 가슴에는 폭풍을 지닌 사나이, 40년이 넘는 세월을 인간의 정열이라는 건반을 연주한 사람"이라고 그를 평하였다. 1863년 폐병이 악화된 후 건강이 급속도로 나빠지면서 명성과는 달리 한 아파트에서 65세를 일기로 쓸쓸히 세상을 떠났다.

민중을 이끄는 자유의 여신

1831년 4월 14일 살롱전에 들라크루아의 대표작이 될 <민중을 이끄는 자유의 여신>등 7점이 출품되었다. 이 그림은 1830년 7월에 일어난 프랑스 혁명을 다룬 것이다. 부르봉 왕조가 1830년 7월에 국왕과 그의 관료들의 권력에 대한 헌법상의 제약을 폐지하려고 하자 파리 시민들이 봉기를 일으켜 국왕을 타도하였다. 이때 루이 필립 1세와 더불어 새로운 입헌군주제가 성립되었다. 1830년 프랑스 혁명은 유럽의 자유주의자들을 고무시켰다.

들라크루아가 그린 <민중을 이끄는 자유의 여신>은 현대회화 최초의 정치적인 그림이라는 평가를 받는다. 고전적인 주제를 선호하던 것과 달리 들라크루아는 당당하게 현실에 눈을 돌렸다. 들라크루아는 이 그림에 대해, "나는 당대의 주제를 취했는데, 바리케이트가 그것이었다.....그리고 나는 조국을 위해서 승리를 획득하진 못했지만, 조국을 위해서 적어도 그림을 그리려고 했다." 그리고 그 그림 한쪽에 자신을 그려 넣었는데 실크 헤트를 쓴 국민 방위군 병사의 모습으로 묘사하였다.

중앙에 프랑스 자유·평등·박애를 상징하는 삼색기를 든 여성이 프랑스 국민방위군을 이끌고 투쟁하는 장면을 그린 것이다. 이것은 낭만주의 화가였던 들라크루아가 열망했던 자유에의 확신과도 같았다. 낭만주의 화풍과 색채, 명암, 그리고 현실의 상황을 박진감 있게 다룬 이 작품은 당시 자유를 열망하며 부르봉 왕조를 무너뜨린 프랑스 국민을 하나로 묶는 역할을 톡톡히 하였다.

제주대학교 탐라문화연구소 특별연구원

이중섭미술관 큐레이터