[다시 걷는 오름 나그네] 28. 정물오름

북서자락 쌍둥이 샘 '정물'…탐방엔 45분

정물오름은 매력은 강인한 온화함의 조화다. 서로 상반된 표현의 형용사가 절묘하게 어울리는 오름이다. 젊은 사내의 등판처럼 가파른 남동사면과 푸근한 애인의 품 같은 북서사면이 있다. 탐방로도 그렇다. 서쪽은 경사가 가파른 반면 동쪽은 완만하다. 정상에서의 경관도 강온이 잘 어울렸다. 북동쪽 이달봉·새별오름으로 시작되는 오름들의 실루엣은 남쪽 멀리 산방산과 북서쪽 금오름에 이르러 멈추고 북쪽으론 탁 트인 시야를 제공한다. 특히 풍수지리상 금비녀가 땅에 떨어진 척지금채형의 풍요로운 명당이어서 더욱 매력이 당기는 정물오름이다.

정물오름은 제주시 한림읍 금악리 산52-1번지 일대에 위치하고 있다. 평화로 광명교차로 서북쪽 2.5㎞지점으로 '성이시돌 젊음의집'과 '성이시돌목장'과 접한다. 남동쪽으로 이웃해 있는 당오름 사이에서 제주시와 서귀포시 경계가 갈린다.

오름의 비고는 151m로 도내 368개 오름 가운데 24번째로 높고 면적도 49만4293㎡로 52번째로 넓어 비교적 큰 오름에 속한다. 저경은 856m에 둘레는 2743m다. 이름은 오름 북서자락에서 솟는 '정물'이라는 샘에서 비롯됐다. 한자로 정수악(井水岳)·정물봉(正物峯) 등으로 쓰였는데, 이 모두 '정물'의 한자차용 표기다.

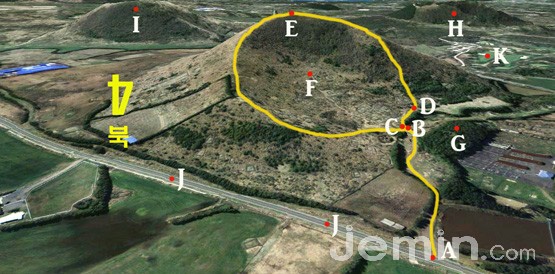

주차장과 바로 인접해 정물(〃C)이 있다. 정물은 5m 거리를 두고 2군데서 물이 났던 쌍둥이 샘(雙泉)이다. 둥그런 2개의 샘과 그것을 연결하는 도수로의 모양이 안경을 닮았다하여 '안경샘'이라고도 한다. 2개의 샘을 연결한 도수로를 조금 높여 'V'자 형태로 바깥쪽으로 뽑아 물이 넘칠 수 있게 했다. 그래서 샘물에서 나온 물은 1차적으로 사람들이 음용수 등으로 사용하고 그것이 넘쳐 흘러간 것은 모아서 우마를 먹이는데 썼다고 한다.

반시계방향으로 출발해 5분 정도 가면 나오는 갈림길(〃D)에서 왼쪽으로 방향을 잡으면 계단의 시작이다. 계단은 489개다. 계단을 다 오르면 오름 서쪽과 북쪽, 북동쪽 경관이 시원하게 눈에 들어온다. 타이어매트를 따라 5분 정도 올라가면 표고 466.1m의 정상(〃F)이다. 출발한지 25분 정도 걸렸다.

북동쪽의 이달봉·촛대봉과 새별오름·바리메·노꼬메를 시작으로 북돌아진오름과 폭낭오름과 멀리 한라산이다. 남쪽으로 눈을 돌리면 멀리 정상부 '2개의 뿔'이 선명한 군산과 월라봉을 산방산이 위용을 자랑한다. 오른쪽으로 이중화산인 송악산과 그 너머 가파도와 마라도가 눈에 들어온다. 특히 정물오름 정상에 설치된 벤치 2개는 '마라도벤치'라 명명해도 손색이 없을 듯하다. 편히 앉아 땀을 식히며 마라도를 포함한 정물오름 남쪽 경관을 한눈에 감상할 수 있는 '포인트'다. 도너리오름 뒤로 남송악·문도지오름·저지오름과 북서쪽의 금오름까지 오름군들의 경관이 이어진다.

정물오름의 안타까움은 정상부의 '구멍'이다. 일제 당시 이 일대에 주둔했던 일본군들이 팠던 진지동굴일 가능성이 크다고 한다. 풍수상 명당인 정물오름 중앙에 생긴 구멍인 만큼 '옥의 티'임에는 틀림없다. 사람들이 빠질 위험이 있어서 2008년 나무기둥을 박고 봉책을 둘렀다.

봄꽃을 벗삼아 20분 정도 내려오면 탐방로 입구다. 오른쪽에 소를 먹였을 연못이 보이나 6월 가뭄에 말라버렸다. '명당'인 오름 앞쪽의 북서사면엔 50여개의 묘들이 들어서 있다.

정물오름은 북서쪽으로 넓게 벌어진 말굽형 화구를 갖고 있으면서 전형적인 오름의 물 순환체계를 보여주는 것으로 평가된다.

강순석 제주지질연구소장은 "지하수 순환시스템에서 보면 말굽형으로 용암이 터져나간 곳으로 물골이 형성되면서 정물오름처럼 분화구 앞에서 용천수가 나오는 것이 정상"이라며 "정물은 오름 생기면서 나온 것으로 본다"고 말했다.

서쪽으로 나지막한 '정물알오름(비고 41m)'이 있다. 정물오름 암설류로 여겨졌으나 항공사진 판독결과 화산체의 형태와 화구의 존재가 인정돼 독립된 오름으로 이름을 올렸다.

김대신 연구사는 "오름 초입에는 정물을 따라 습지가 형성, 주변 오름보다 식물다양성이 높은 특징을 가지고 있다"며 "수는 적지만 갯취·범부채도 확인되고 습지 주변에는 곶자왈지대에서 볼 수 있는 가시딸기같은 식물도 자란다"고 말했다. 김철웅 기자

| "북서사면 척지금채형 '용'도 '물'도 좋은 명당"

지난 2008년 10월부터 지난해 말까지 제주 오름에 얽힌 풍수 얘기를 '풍수! 제주의 산과 물'이란 제목으로 제민일보에 80회에 걸쳐 장기연재하기도 했던 안 풍수지리사다. 안 풍수지리사는 "정물오름이 명당이라는 이유는 산이 좋기 때문"이라며 "산이 감아 돌면서 얼굴 앞이 나지막하게 열려있고, 열려있는 얼굴 앞에 물도 같이 감아 돈다"고 설명했다. 그는 "명당이 되려면 건강을 뜻하는 용과 재물을 뜻하는 물이 있어야 하는데 북서사면 앞쪽 지대가 높아서 정물오름 가슴으로 온 동네의 물이 몰려드는 형상"이라며 "그래서 용도 좋고 물도 좋은 땅, 명당"이라는 해석이다. "부드럽게 표현하면 정물오름은 산은 맞이하려 하고 물은 맑게 머물고자 하는 땅"이라는 안 풍수지리사는 "남동으로 등을 기대고 북서로 가슴을 열고 있어 좋은 기운은 다 북서쪽에 머문다"고 말했다. "특히 정물오름은 산의 기운이 산위로 올라가는 목형(木型)과 기운이 안쪽으로 감아도는 금형(金型)이 함께하는 형세"라고 밝힌 그는 "삼태기로 재물을 담는 형상이며 옥녀금차형(玉女金叉形)보다는 금비녀가 땅에 떨어진 척지금채형(擲地金釵形)으로 봐야 한다"고 했다. 안 풍수지리사는 "오름 자락에 묘들이 많은 것은 유교적으로 배산임수 차원에서 접근했을 가능성이 높다"면서 "제주오름이 시각적으로 아름답지만 묘를 써서 되는 땅이 있고 절대 안되는 땅이 있다"고 지적했다. 그는 "산에도 얼굴이 있고 등이 있어서 맥이 내려오는 쪽에만 묘를 쓸 수가 있는데 맥이 올라가는 곳, 역장이라고 해서 절대 묘를 쓰면 안되는 곳에도 묘들이 적잖게 보인다"고 안타까워했다. 김철웅 기자 |