[다시 걷는 오름 나그네] 30.북돌아진오름

또 하나의 봉우리 '혹'이 아닌 유희의 '북'

무성한 숲 여름철 탐방 제격…100분 소요

북돌아진오름은 선인들의 해학을 느끼게 한다. 탈춤을 위한 탈의 종류에 따라 분위기가 달라졌던 것처럼 북돌아진오름은 방향에 따라 전혀 다른 모습이다. 앞모습은 평범한 말굽형 오름이나 옆·뒷모습은 완전히 다르다. 분화구 정상부 남쪽 구간의 함몰로 돌출된 2개의 봉우리 때문이다. 옆에서 보면 오름에 큰 혹이 붙은 것으로 볼 수도 있지만 북(鼓)이 매달린 것으로 해석했다. 고통의 혹이 아니라 유희가 연상되는 북이다. 뒤에서 보면 이 둘은 영락없이 머리에 난 2개의 뿔이다. 방향에 따라 모습을 달리하지만 야누스처럼 이중성은 없다. 제주의 자연으로 모두에게 자리를 내주는 푸근한 북돌아진오름이다.

북돌아진오름의 소재지는 제주시 애월읍 봉성리 산41번지 일대다. 평화로를 가운데 두고 길 건너 서쪽의 새별오름과 마주보는 형국이다. 북서향의 말굽형 분화구를 갖고 있으며 비고는 118m(73번째), 면적은 33만8981㎡(117번째)다. 저경과 둘레는 각각 735m·2177m다.

이름은 오름 북동록 냇가 언덕에서 흘러나오는 샘(물)에서 시작됐다. 한자로 동수악(東水岳)·동물악(東物岳 또는 同物岳)으로 표기하고 민간에선 동물오름이라 불렀던 점으로 미뤄 '동쪽에 물이 있는 오름' 등으로 유래했다. 하지만 지금은 유희를 지향하는 선인들의 해학이 담긴 북돌아진오름으로 불리고 있다. '돌(ᄃᆞᆯ)아진'은 '매달린'의 제주어다.

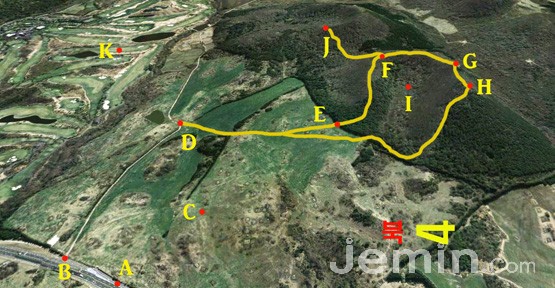

북돌아진오름 입구는 신제주로터리에서 19.3㎞다. 그러나 제주시 쪽에선 평화로 중앙분리대로 가로막혀 있어서 21㎞ 지점에 있는 제2봉성교 밑을 통과하는 '봉성교차로'에서 유턴해서 1.7㎞를 되돌아와야 한다. 제주시 방향으로 1.5㎞ 진행하면 나오는 오른쪽 샛길(탐방로지도 A)로 빠져야 한다. 오름 출발지점인 삼리(봉성·곽지·금성)목장 입구(〃B)가 큰 길에서 200m인 만큼 들어서자마자 차를 세워야 한다. 오른쪽에 '삼리(봉성·곽지·금성)목장' 간판이 세워져 있다.

삼리목장(〃C) 문이 닫혀있기 일쑤여서 탐방은 대부분 철조망을 넘는 것으로 시작된다. 입구에서 탐방로 입구까지는 1㎞이다. 공동목장으로 들어서서 500m는 동쪽으로 진행하다 500m는 남쪽으로 내려가는 형태다. 첫 500m는 공동목장 철조망 울타리를 따라 설치된 시멘트 길을 따라가면 된다. 목장 지대여서 풍향에 따라 소 분비물 냄새가 풍긴다. 직진하다 도로가 왼쪽으로 90도 가량 급격하게 휘어지는 데 그곳이 500m 지점(〃D)이다. 오른쪽에 아무것도 적혀지지 않은 짙은 밤색의 이정표 같은 게 서 있다.

다시 철조망을 건너 오른쪽 밭으로 들어가 길을 따라 200m 걸으면 넓은 초지대가 나온다. 진행방향(남쪽) 160m 지점의 무덤을 왼쪽으로 지나치면 다시 앞쪽 왼편엔 무덤이 오른편에는 돌무더기가 보이는데 그 중간이 탐방로 입구(〃E)다. 누군가 소나무에 하얀색 비닐을 매달았다. 500m에 10분씩 20분이 걸렸다.

북돌아진오름도 '자연산'에 속한다. 상대적으로 불편한 접근성 때문인지 탐방로 훼손이 적어 타이어매트 등 '인간의 손'을 타지 않았다. 그런데 무성하게 자라는 식생으로 종종 전진에 애로가 발생한다. 가시가 어깨를 잡아끌기도 하고 나뭇가지는 허리를 굽히라고 강요한다. 당연히 긴 팔 옷이 좋다. 무성한 숲은 반면 여름철 상쾌한 탐방을 약속한다. 그렇다. 다 좋을 수 없는 게 세상의 이치다.

숲이 무성해 하늘 보기가 힘들다. 10여분 올라가면 동쪽의 괴오름 정상부와 이어지는 탐방로와 마주한다(〃F). 살짝 우회전해 5분 정도 나아가면 개활지가 나온다. 북쪽에 바로 붙은 괴오름 너머로 바리메와 노꼬메큰오름·다래오름·한대오름·어승생악과 한라산이 시원하게 눈에 들어온다.

다시 분화구 정상부를 따라 7분 진행하면 정상부 남쪽에 자리한 최정상(643.0m)인 동쪽 봉우리(〃G)다. 약 100m 서쪽의 봉우리(〃H)보다 높지만 오름 남서쪽에서 보면 앞쪽에 위치하는 서쪽 봉우리가 정상이고 뒤쪽 봉우리는 툭 튀어나와 매달린 북이다. 정상까진 탐방로 입구에서 20여분이다. 멀리 한라산과 산방산·왕이메·당오름·정물오름·금오름 등 오름들이 파노라마처럼 펼쳐진다.

5분 거리의 서쪽 봉우리를 거치면 하산이다. 개활지에서 동·서 정상부를 거치며 10여분간 봤던 하늘도 '안녕'이다. 다시 숲길이다. 내려가는 길은 경사가 급하다. 미끄러지면서 나무를 잡아야 하는 경우가 종종 발생한다. 지팡이가 큰 도움이된다.

하산은 일사천리다. 분화구 사면을 북서쪽으로 10여분 내려오다 오름 자락에서 북동쪽으로 우회전해야 하나 나무에 탐방로 안내리본이 걸려 있어 문제가 없다. 삼나무 군락이 나오고 진행방향 대로 조금 더 가면 출구(〃J)다. 초지를 건너 목장길을 따라 삼리목장 입구까진 역시 20분이다. 다도는 데 1시간40분 남짓, 100분은 필요한 오름이다.

북돌아진오름은 인근의 괴오름·폭낭오름·빈네오름 등과 같이 5만년 전후로 젊고 빌레못동굴을 형성한 용암과 관계가 있을 것으로 추정된다.

강순석 지질연구소장은 "동·서 2개의 봉우리는 말굽형 분출에 따른 오름 형성 이후 정상 남쪽에서 작은 분화구가 터졌다가 외륜이 무너지며 생겼을 가능성이 높다"며 "지금도 정상부의 조그만 화구에서 연기가 나오고 있는 이탈리아 에트나 화산의 경우와 비슷하다"고 설명했다.

식생은 조림지와 활엽수 2차림 등으로 구성돼 있다. 하단부에서 이어지는 활엽수 2차림은 산딸·때죽·까치박달나무의 우점 속에 고로쇠·팽·비자·느티·산뽕·팥배·까마귀베개나무 등이 분포한다. 하부에는 상산·사람주·덜꿩·새비·쥐똥나무와 큰천남성·한라돌쩌귀·십자고사리·참여로·제주조릿대·관중 등이 있다.

정상부를 중심으로 한 관목군락에는 상산나무가 우점하고 팥배·참빗살·국수·사스레피·쥐똥나무와 산수국·산철쭉·줄딸기 등이 자란다.

김대신 연구사는 "북돌아진오름은 주변의 바리메·노꼬메오름·왕이메오름 등과 더불어 방목지역과의 경계지점에 위치, 중요한 종피난처 역할을 하고 있다"며 "정상부와 나출된 지역에는 드물게 속단·참나리·기린초·바위손 등이 고립돼 자라는 게 특징적"이라고 말했다. 김철웅 기자

| "어릴 적 소 먹이러 왔던 곳

김창집 탐라문화보전회장은 "조선 정부는 말을 안정적으로 공급받기 위해 제주에 둘레가 45~60리에 달하는 10개의 국영목장을 설치했다"며 "6소장은 애월읍 어음리·봉성리와 한림읍 금악리 중산간 지역이었다"고 말했다. 10소장은 1429년(세종 11년) 중산간 지역에 해안지역의 촌락과의 경계인 하잣성을 쌓아 제주목에 1~6소장을 비롯, 대정현에 7·8소장, 정의현에 9·10소장 등 120여개 마을에 조성, 국영목장으로 운용하다 1894년 공마제 폐지에 이어 1897년부터 금납제가 시행되면서 소멸됐다. 김 회장은 "일제강점기에 이르러 전장에서 말이 거의 사라지고 교통수단은 자동차로 바뀌면서 공출이 완전히 사라지고 주민들에 의한 목축이 보편화됐다"며 "소가 농경에 필요하고 고기가 비싸게 팔리면서 거의 집집마다 소를 기르면서 마을공동목장도 활성화됐다"고 설명했다. 그는 "어렸을 적인 1960년대 초에는 집에서 여러 마리의 암소와 송아지를 길러 여름을 나기 위해 소를 보러 이곳 삼리공동목장에 여러 번 왔었다"며 "특히 여름방학이 되면 진드기 구제는 한두 번은 꼭 해야 하는 행사였다"고 강조했다. 김 회장은 "근데 당시는 왜 그리 진드기가 많았는지 징글징글하다"면서 "소를 나뭇가지에 묶고 쇠로 만든 긁개로 커다란 진드기를 긁어주면 좋은 듯 가만히 있었다. 셀 수 없이 많은 작은 것들은 DDT 가루를 물에 개어 걸레로 바르면 다 떨어져 죽었다"고 소개했다. "마을과 멀리 떨어져 있어 목장에 가는 데 4~5시간이 소요, 도시락을 싸고 새벽에 출발해 10시쯤에 도착했다"는 그는 "북돌아진오름 정상에 매달린 '북'은 멀리서도 잘 보이는 랜드마크로서 눈에 들어오면 멀지 않았다는 기쁨을 주기도 했다"고 추억했다. 김 회장은 "오름엔 해마다 들불을 놓기 때문에 일부 비탈을 제외하면 나무가 없는 풀밭 오름이었다. 소를 보러왔다가 오름에도 오르고 산딸기를 따먹었던 기억이 새롭다"고 덧붙였다. 김철웅 기자 |