[제주의 어업문화유산 '도대불'을 찾아서] 5. 보목동 도대불

1920∼1930년대 포구공사 당시 축조 추정

전기 공급 이전까지 어선 입·출항 때 사용

상단부 갈수록 좁아지는 형태 '원형 유지'

보목마을 생활상 간직…체계적 관리 필요

서귀포시 보목동은 제주도 본섬의 최남단에 위치하고 있으면서 남해로 돌출해 있는 해안취락이다. 해안선을 따라 크고 작은 포구가 형성돼 있어 일찍이 마을사람들이 바다와 함께 생활해온 터전임을 알 수 있게 한다. 어업이 발달한 마을이었던 만큼 보목포구에도 밤바다를 밝히는 도대불이 있었다. 이 마을에서는 과거 테우를 이용한 해초채취와 자리잡이 등의 조업이 성행했음을 기록을 통해 알 수 있다.

△ 어두운 항로 밝히는 등대 역할

보목동 주민들의 옛 생활상은 지난 1991년 2월 '제주의 마을' 시리즈로 발간된「섶섬 마주 앉은 유서깊은 고장 보목리」에서 찾아볼 수 있다.

이 책자에 따르면 보목마을 주민들의 생활터전은 바다임을 알 수 있다. 1950년대까지 보리와 조, 콩, 고구마, 유채 등을 재배했다는 기록도 있지만 어업 의존도가 높았던 것으로 전해진다.

사람들이 보목마을에 처음 모여 살기 시작한 때는 1600년대로 여겨지고 있다. 400년 넘는 역사를 간직한 마을로 어업의 변천사를 여러 기록을 통해 확인할 수 있다.

과거 보목마을에서는 테우를 이용한 어로 행위가 이뤄졌다. 해변에 모래사장이 거의 형성되지 않았기 때문에 해초 채취와 자리잡이가 주를 이뤘고, 옥돔이나 오징어, 우럭 등 잡어 잡이가 행해졌다.

보목포구에도 전기가 들어오기 전까지 등대 역할을 했던 도대불이 있었지만 정확한 축조시기나 규모 등에 대한 기록은 없다. 주민들의 증언에 의해 전해지고 있을 뿐이다.

미국 하와이주의 도시계획가인 이덕희씨가 1997년 펴낸「제주의 도대불」에서도 보목마을 주민의 증언에 의해 1937년 도대불이 축조된 것으로 추정하고 있다.

이 도대불은 마을이장이 관할했고, 복어기름을 사용했으며, 1964년 전기가 들어오기 전까지 사용한 것으로 전해졌다.

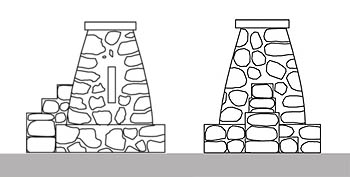

제주도도 여러 증언을 토대로 1937년 보목마을 주민들이 축항공사를 하면서 도대불을 제작한 것으로 추정했다. 다만 도대불의 형태에 대해서는 하단부가 넓고 상단부로 올라갈수록 좁아지는 형태를 취하고 있으며, 현무암을 사각형으로 다듬어 층쌓기를 했다고 정리했다.

그러나 해녀박물관이 해녀문화탐방을 통해 정리한 서귀포시 보목동 관련 기록에는 도대불 축조시기가 1920년대로 명시, 1937년 축조됐다는 증언과는 차이를 보였다.

해녀박물관 기록에서는 도대불이 등대의 일종으로 배의 입·출항에 도움을 줬으며, 불을 지필 때 솔칵(송진이 많이 엉긴 소나무 가지나 옹이)이나 생선기름을 이용하다가 나중에는 석유등을 이용하기도 했다는 새로운 내용을 확인할 수 있었다.

△ 원형 유지 체계적인 관리 요구

서귀포시 보목포구에는 지금까지도 도대불이 자리를 지키고 있다.

포구 확장공사 과정에 일부 보수작업이 있기는 했지만 원형을 크게 벗어나지 않은 것으로 전해지고 있다.

「섶섬 마주 앉은 유서깊은 고장 보목리」에 실린 옛 보목포구 전경사진 속 도대불의 형태와도 유사하다는 것을 알 수 있다.

1944년생인 강진국 전 보목마을회장은 "일제 강점기에 포구가 조성되면서 도대불이 지어진 것으로 추정된다"며 "포구를 조성하는데 주민들이 동원됐고, 그런 노력으로 인해 만들어진 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

이어 "도대불은 원형을 그대로 유지하고 있다고 해도 과언이 아니다"며 "하단부가 일부 보수되기는 했지만 과거의 모습과 크게 다르지 않다"고 말했다.

현재 보목포구에 있는 도대불은 기단부와 몸체, 상단부로 구성됐다. 높이는 기단부 45㎝, 몸체 167㎝, 상단부 13㎝ 등 225㎝로 측정됐다.

도대불의 폭은 기단부 177∼186㎝, 상단부 95∼97㎝로 상단부로 갈수록 좁아지는 형태다. 도대불 북측에는 상단부로 올라갈 수 있는 계단이 설치돼 있다.

도대불 몸체에 있는 표지석은 최근에 만들어진 것이며, 상단부에 있는 불꽃 모양의 조형물은 보목 자리돔축제 과정에 설치된 것으로 파악되고 있다.

이 도대불은 보목마을에 전기가 들어오기 전까지 없어서는 안 될 생명의 불이었다. 어업 의존도가 높았던 마을사람들을 위해 수십 년 동안 어두운 항로를 밝혔다.

보목동 도대불이 제주 어업문화의 변천사를 보여주는 소중한 유산인 만큼 체계적인 관리가 요구되고 있다.

현재 서귀포시 보목포구에 있는 도대불은 1920~1930년대 지어진 것으로 추정되고 있으며, 원형을 크게 벗어나지 않은 것으로 전해지고 있다.

1991년 2월 '제주의 마을' 시리즈로 발간된「섶섬 마주 앉은 유서깊은 고장 보목리」에 실린 사진으로, 옛 도대불의 모습을 확인할 수 있다.

<특별취재팀=사회부 김경필 차장 대우, 한 권·김하나 기자 / 자문=김태일 제주대 건축학부 교수>

김태일 제주대학교 건축학부 교수

보목동 도대불은 필자가 분류한 도대불의 형식인 방사탑형, 연대형, 사다리형중 사다리형에 해당되는 형식의 도대불이라 할 수 있다.

어느 부분이 정면인지 분간하기 어려우나 현장 확인과정에서는 고산리 도대불과 같이 몸체 중앙부분에 표식이 설치되어 있는 점을 고려할 때 표식부분을 정면으로 하는 것이 큰 무리는 없을 것으로 생각되며 좌측면에는 불을 지피기 위해 상부로 올라가는 계단이 설치되어 있다.

보목동 도대불의 축조양식을 보면 전형적인 마름모꼴 형식으로 기본적으로 기단과 본체, 등불로 구성된 3분법의 양식으로 구성되어 있고 본체의 경우 아래에서 위로 갈수록 점차 좁아지는 사각뿔 형식의 독특한 곡선미와 형태가 보목동 도대불만이 갖는 특징이 아닐까 생각된다.

몸체 하부는 대략 133~140㎝이고 상부는 80~87㎝, 높이가 154㎝의 크기로서 몸체 상부와 하부가 정방형인 마름모꼴 형태를 하고 있는 것이 특징이다. 기단부의 크기는 177~186㎝, 높이가 45㎝이다. 불을 놓아두었던 상부 구조물의 크기는 정확하게 알 수 없으나 고산리 도대불 등의 사례로 볼 때 대략 30~40㎝ 크기의 정방형 구조물이 설치됐으리라 짐작된다. 따라서 보목동 도대불의 전체 크기는 239㎝정도였으리라 짐작된다. 흥미로운 점은 좌측면에 설치된 계단 끝에 서면 계단과 불을 놓는 높이가 164㎝가 되어 자세를 구부리지 않고도 불을 지피기가 용이한 높이라는 점이다. 이는 몸체의 상부와 하부가 꼭 맞아 떨어지는 기하학적 형태는 아니지만 손맛이 나는 기하학적 형태의 아름다움을 가지면서도 나름대로 편리성을 갖는 구조를 구축했다는 점이다.

종합적으로 정리하자면 고산리 도대불이 일본의 근대등대의 형태를 가지면서도 제주의 화강암과 다소 거친 형식의 재료가공에 의한 축조, 그리고 독특한 곡선미를 갖춘 점이 특징이라면 보목동 도대불은 고산리 도대불 본체부분의 완만한 곡선미와 기단형식을 가지면서도 크기와 축조형태는 차별화된 양식을 갖고 있는 것이 특징이다. 즉 불을 놓아두었던 상부는 고산리 도대불보다는 크고 측면에는 계단이 설치되어 있는 점 등이 구별된다. 전반적인 이미지는 보목동 도대불이 듬직하고 무게감이 있는 오빠 같은 이미지라면 고산리 도대불은 갸름하고 세련된 예쁜 누이동생의 이미지와도 같아 마치 남매와 같은 느낌이라고나 할까.

현재 보목동 도대불은 포구의 한 구석에 놓여 있는 초라한 모습이지만, 당시 보목포구의 규모를 고려할 때 보목동 도대불은 중요한 역할을 했으리라 짐작된다. 그나마 다행스러운 점은 오랜 세월의 변화 속에서도 보목동 도대불은 위치뿐만 아니라 외형에는 전혀 변화되지 않은 원형을 유지하고 있어서 보목포구의 역사를 잘 보여주는 상징물로서 그리고 도대불 연구에 있어서도 중요한 자료임에는 틀림없다.

김경필·한 권·김하나 기자

webmaster@jemin.com