[제주의 어업문화유산 '도대불'을 찾아서] 9. 구엄리 도대불

1950년대 구엄포구 동쪽 암반위에 축조

상자형 2층 형태 조업 없는 날에도 점화

애월읍연청 2009년 새로운 도대불 신축

전 어촌계장 증언 토대로 원형복원 시도

제주시 애월읍 구엄리는 신라 말엽 내지 고려 중엽에 마을이 형성된 것으로 추정되고 있다. 식수 확보나 농·어업 활동이 필요했기 때문에 원천 상류와 하류를 중심으로 취락이 형성된 것으로 전해지고 있다. 이곳에서는 임산물을 손쉽게 구할 수 있었고, 농산물과 해산물, 천일염 등을 생산해 생활해왔다. 어업 의존도가 높았던 만큼 구엄리 포구 동쪽 암반 위에 선박들의 항로를 밝히는 도대불이 있었다. 지난 2009년 애월읍연합청년회를 주축으로 도대불 원형 복원작업이 이뤄져 관심을 모으기도 했다.

△ 상자형 철거 원뿔형 신축

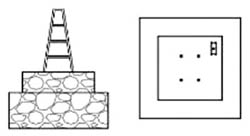

옛 북제주군이 1998년 1월 발간한「북제주군의 문화유적(Ⅰ)」에서는 구엄리 도대불을 상자형 2층 형태로 기록했다.

1950년대 상자형 도대불이 축조됐고, 상단에 철탑을 세워 호롱불로 불을 밝혔다고 했다.

이 도대불은 조업이 없는 날 밤에도 불을 밝혔고, 새벽녘에 불을 껐다고 했는데, 1974년까지 사용한 것으로 전해진다.

도대불의 재료는 현무암을 다듬어 사용했으며, 몸체 높이 165㎝, 철탑 높이 185㎝로 기록됐다. 또 도대불 폭은 1층 310㎝, 2층 197㎝로 나와 있다.

이 도대불은 포구 주변에서 바다를 관망하기에 가장 좋을 뿐만 아니라 파도가 닿지 않은 곳에 위치한다고 했다.

도시계획가인 이덕희씨가 1997년 펴낸「제주의 도대불」에도 구엄리 도대불의 형태는 상자형으로 기록됐다.

하지만 지금은 이 도대불을 찾아볼 수 없게 됐다.

2009년 5월 애월읍연합청년회가 상자형 도대불을 허문 뒤 새로운 형태의 도대불을 축조했기 때문이다.

새롭게 축조된 도대불은 원뿔형으로 몸체 높이 200∼220㎝, 몸체 하부 지름 270㎝, 몸체 상부 지름 100㎝ 규모다. 몸체 위에 세워진 등화시설은 높이 95㎝, 폭 60㎝로 지어졌으며, 등화시설로 오를 수 있는 계단도 갖춰졌다.

△ 애월읍연청 원형 복원 시도

이처럼 애월읍연합청년회가 기록에 나와 있지 않은 형태의 도대불을 축조하면서 그 배경에 관심이 모아지고 있다.

구엄리어촌계에 따르면 애월읍연합청년회는 1936년생인 조두헌 전 구엄리어촌계장의 증언을 토대로 도대불 원형 복원을 시도한 것으로 확인됐다.

조두헌 전 어촌계장은 도대불 원형과 관련, 상자형 도대불이 있기 전 원뿔형 도대불이 있었는데, 상부에 불을 밝히기 위해 설치한 나무기둥이 있었다고 했다.

도대불 원형의 규모는 하부 지름 270㎝, 높이 200㎝ 정도였고, 나무기둥은 30∼40㎝ 정도라고 증언한 것으로 전해졌다.

또 시멘트 사용 없이 크고 작은 돌을 이용해 쌓았다고 했다. 마을사람들이 구엄리 해안가에서 등짐으로 운반한 돌이며, 이중 일부는 용암석이라고 증언했다.

나무기둥 위에는 판자를 설치해 못으로 고정했고, 불을 지필 때 솔칵(송진이 많이 엉긴 소나무 가지나 옹이)이나 생선기름 등을 이용했다고 했다.

특이한 점은 원뿔형 도대불이 있기 전에도 등화시설이 있었다는 것이다. 조두헌 전 어촌계장은 이 등화시설을 '장명등'이라 불렀다고 했다.

장명등은 구상나무로 만든 나무기둥에 불을 밝히는 시설이었는데, 나무가 삭아서 오래 사용하지 못했다고 한다. 때문에 돌을 쌓아서 원뿔형 도대불을 만들게 됐다고 했다.

구엄리어촌계는 현재 조두헌 전 어촌계장의 증언을 기록, 자료로 만들어 보관하고 있다. 구엄리 도대불과 함께 포구의 변천사를 알 수 있게 하는 중요한 증언이기 때문이다.

송영민 구엄리어촌계장은 "구엄리 어업문화를 보여주는 유산과 기록 등을 파악해 자료로 만드는 작업을 하고 있다"며 "지금이라도 마을의 역사를 올바르게 기록해둔다면 나중에 유용한 자료로 활용될 수 있을 것"이라고 밝혔다. <특별취재팀=사회부 김경필 차장 대우, 한 권·김하나 기자 / 자문=김태일 제주대 건축학부 교수>

김태일 제주대학교 건축학부 교수

구엄리 도대불은 엄장포(嚴莊浦)라 불렸던 구엄리 선창 동쪽 해안 암반위에 세워져 있는데 다른 도대불과 달리 형태적으로 가장 단순한 도대불이다. 구엄리 도대불은 축조방식과 형태 측면에서 단순한 아름다움이 돋보이는 민간등대로 평가할 수 있을 것이다.

기록에 의하면 도대불이 축조되기 이전에는 나무를 세워 그 위에 잠망등을 달아 포구의 위치를 알리는 기능을 하였다고 전해진다. 1950년대에 들어 도대불을 축조하였던 것 같다. 도대불의 기본형태는 크게 방사탑형, 연대형(煙臺型), 사다리형으로 구분할 수 있는데 구엄리 도대불은 연대형(煙臺型)에 해당된다. 상부에 설치된 철제구조물이 설치되었던 4곳의 흔적으로 보아 애월 하귀포구의 도대불 상부의 구조물과 유사하지 않았을까 조심스럽게 추측해 볼 수 있다.

보통 도대불의 몸체 하부는 넓고 위로 높아지도록 축조되는 것이 일반적인 형태인 반면 구엄리 도대불은 몸체부분이 높지 않고 불을 놓아두었던 상부 구조물의 높이가 더 높다. 그래서 언뜻 보기에 초라하고 비례감이 없어 보일수도 있을 것이다.

그러나 자세히 들여다보면 오히려 크고 작은 정사면체로 구성형태가 여유공간을 확보하기 넉넉하지 않은 주변지형 여건상 오히려 단순하고 작은 정육면체를 쌓는 방식이 편리했을 것이고 또한 별도의 계단 없이도 자연스럽게 딛고 올라 갈 수 있어서 기능적이었을지 모를 일이다. 특히 흥미 있는 점은 몸체하부를 구성하고 있는 하단과 상단의 비례감인데 하단구조물이 상단구조물보다 폭과 높이가 1.7배 정도 크다는 점이다. 도대불의 규모가 작은 만큼 몸체 하부구조물의 하단을 크게 하여 시각적으로 안정감을 갖도록 배려한 것으로 생각된다.

아쉽게도 이전의 도대불은 안전상의 문제로 인해 철거되고 마을 원로들의 고증을 거쳐 뜻있는 분들의 도움으로 이전의 구엄리 도대불이 위치하였던 옆 장소에 새롭게 복원된 도대불이 축조되어있다. 새롭게 축조된 도대불은 철거된 도대불과 전혀 다른 방사탑형이다. 다른 지역의 도대불은 포구확장과 해안도로 개설에 따라 도대불이 철거되기는 하였지만 구엄리의 경우 포구확장에는 크게 영향을 받지 않는 장소적 여건을 고려할 때 어떠한 배경으로 오래전에 방사탑형 도대불이 철거되었는지 의문점으로 남는다. 아쉬운 점은 이전의 연대형(煙臺型) 도대불을 철거하지 않고 원래 형태였던 방사탑형 도대불을 복원했었다면 세월의 흐름을 잘 표현하는 장소가 되지 않았을까 생각된다. 아무튼 구엄리 포구의 발달과 함께 다양한 형태로 진화하고 변화된 도대불은 여전히 바다를 향해 새로운 변화와 도약을 꿈꾸고 있다.

김경필·한 권·김하나 기자

webmaster@jemin.com