[제주의 어업문화유산 '도대불'을 찾아서]

14. 에필로그 (1) 체계적인 관리방안 과제

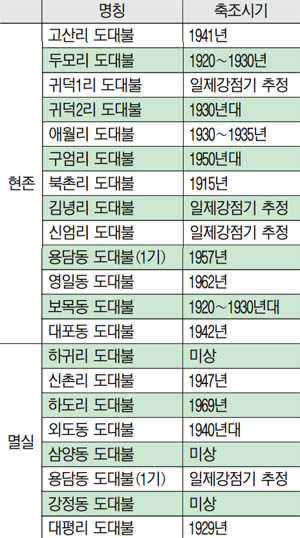

본보 취재결과 도내 현존 도대불 13기 확인

대부분 일제강점기 주민들에 의해 축조 사용

원형과 유사형태 6기 체계적 관리방안 필요

제주도 해안마을 포구에는 옛 등대로 불리는 도대불이 남아 있다. 과거 제주도민들에게 있어 기초적인 생계수단인 어업문화를 보여주는 흔적이자 유산이다. 도대불은 선박의 항로를 알려주는 신호유적이라는 점에서 등대와 기능이 같다. 하지만 등대는 관 주도로 축조됐고 도대불은 마을주민들의 필요에 의해 지어졌다는 점에서 차이를 보인다. 현재 도내에 남아 있는 도대불은 13기로 확인되고 있으며, 대부분 일제강점기 때 지어진 것으로 파악됐다. 100년 가까이 어민들의 곁을 지켜온 도대불에 대한 체계적인 관리방안 마련이 과제로 남게 됐다.

도내 도대불 13기 존재 확인

도내에 현존하는 도대불은 일제강점기인 1910년대부터 지어진 것으로 전해지고 있다. 대부분의 주민들은 도대불이라고 불렀지만 등명대나 관망대라고 부르는 사람도 있다.

옛 북제주군이 1998년 1월 발간한「북제주군의 문화유적(Ⅰ)」에는 도내에 도대불 19기가 축조됐다는 기록이 남아 있다.

제주시 고산리, 두모리, 귀덕리, 애월리, 구엄리, 하귀리, 신촌리, 북촌리, 김녕리, 하도리, 외도동, 용담동, 삼양동, 우도 영일동, 서귀포시 보목동, 강정동, 대포동, 대평리 등 18개 마을 포구에 도대불 19기가 축조됐다는 것이다. 이중 용담동에는 2기의 도대불이 지어진 것으로 나와 있다. 다만 하도리 도대불과 강정동 도대불, 대평리 도대불 등 3기는 멸실됐고, 구엄리 도대불과 삼양동 도대불은 시설 일부가 멸실되거나 흔적이 남아 있는 것으로 기록됐다.

그러나 지난 6~11월 본보 취재결과 도내에 현존하는 도대불은 13기로 확인됐다.

제주시 고산리, 두모리, 귀덕1리, 귀덕2리, 애월리, 구엄리, 북촌리, 김녕리, 신엄리, 용담동(1기), 우도 영일동, 서귀포시 보목동, 대포동 등 13개 마을 포구에서 도대불을 찾을 수 있었다.

특히 귀덕1리 도대불과 신엄리 도대불 등 2기는 기록에 없는 것으로, 취재과정에 새롭게 발견된 도대불이다.

반면 제주시 하귀리와 신촌리, 하도리, 외도동, 삼양동, 용담동(1기), 서귀포시 강정동, 대평리 등 8개 마을 도대불 8기는 멸실된 것으로 파악됐다.

도내 20개 마을에 도대불 21기가 축조됐으며, 이중 13기가 현존하고 나머지 8기는 사라진 것으로 추정된다.

원형 유지 6기 관리방안 절실

도내에 현존하는 도대불 13기 가운데 원형과 유사한 상태로 남아 있는 도대불은 고산리 도대불과 북촌리 도대불, 보목동 도대불, 대포동 도대불, 귀덕2리 도대불, 영일동 도대불 등 6기로 파악된다.

1941년 축조된 고산리 도대불은 포구공사 과정에 일부 훼손되기는 했지만 원형과 비슷한 형태로 남아 있다.

북촌리 도대불은 현존하는 도대불 가운데 가장 오래된 건축물로 평가되고 있다. 1915년 축조된 이후 옛 모습을 간직한 도대불로 전해지고 있다.

보목동 도대불은 정확한 축조시기나 방법에 대한 기록은 없으나 1920∼1930년대 지어진 것으로 추정되고 있으며, 대포동 도대불은 1942년 건립된 이후 한번도 사용하지 못한 도대불로 알려져 있다.

귀덕2리 도대불은 1930년대 원통모양으로 축조됐고, 우도 영일동 도대불은 1962년 기능 잃은 방사탑 활용해 축조한 것이 특징이다.

일제강점기 이후 포구 확장공사가 진행되고 해안지형이 바뀌는 상황 속에서도 마을의 어업문화를 간직한 일부 도대불이 원형을 유지하는 것으로 확인, 체계적인 관리가 요구되고 있다.

특히 원형을 유지하는 도대불은 과거 제주사람들의 삶의 흔적을 고스란히 간직하고 있는 만큼 제주의 소중한 유산으로 인식해야 한다는 지적이다.

이밖에 원형이 바뀌거나 최근 복원된 용담동 도대불(1기), 귀덕1리 도대불, 애월리 도대불, 구엄리 도대불, 김녕리 도대불, 두모리 도대불, 신엄리 도대불 등 7기에서도 마을의 문화유산을 지키려는 주민들의 노력을 엿볼 수 있다.

도대불이 훼손된 이후 방치할 수도 있었지만 주민 스스로 복원작업을 통해 옛 도대불의 모습을 찾으려고 노력했다는 점에서 의미가 있다고 하겠다. <특별취재팀=사회부 김경필 차장 대우, 한 권·김하나 기자 / 자문=김태일 제주대 건축학부 교수>

김경필·한 권·김하나 기자

webmaster@jemin.com