노베르트 엘리아스의 「죽어 가는 자의 고독」중

인디언 섬머를 연상케 하는 가을 햇살이 쏟아져 내리는 한라병원 806호에 나지막한 찬송가가 울려 퍼진다. 그 찬송가 소리에 침울했던 공기는 사라지고 병실은 금새 아름다운 축복으로 충만해진다.

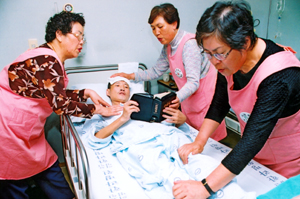

폐암 말기 판정을 받고 조용히 생의 마지막을 기다리며 누워있는 진상완씨(34) 곁에는 마치 당신들의 친자식을 간호하듯 정성스럽게 환자를 돌보는 세 명의 호스피스가 있다. 찬송이 끝나고 강춘희씨(56)의 간절한 기도가 이어지는 사이, 진씨의 손을 꼬옥 잡고 있는 호스피스들의 손에서는 따뜻한 온기가 느껴진다.

호스피스들의 진실한 기도와 간호 덕분일까. 동행한 사진기자에게 자신의 영정사진을 부탁하는 아직 젊기 만한 진씨의 얼굴에는 시한부환자답지 않은 평안함이 배어 나온다.

현재 한라병원 암환자센터에는 30여 명의‘제주 호스피스 선교회’소속 호스피스 자원봉사자들이 활동하고 있다. 그들은 지난 97년부터 하루 4명씩 조를 이뤄 806호, 906호 두 곳의 병실에 입원한 말기 암환자들을 대상으로 결코 쉽지 않은 봉사를 실천해 오고 있다.

김은숙씨 (제주 호스피스 선교회 총무)는 호스피스봉사자 모임을 만든 계기를 이렇게 설명한다. “의사들은 병을 고쳐줄 수는 있지만 치유 불가능한 환자를 평안한 죽음으로 인도하는 데는 무기력합니다. 저희들이 호스피스 모임을 만든 것은 죽음을 앞둔 환자들이 더 이상 낙심하거나 분노하지 않도록 심리적인 안정감을 주는 데 작은 힘이라도 됐으면 해서죠”

환자들이 짊어진 죽음에 대한 공포를 나누기 위해선 많은 접촉을 통해 거리감을 없애는 것이 무엇보다 중요하다. 호스피스 봉사활동을 위해 공직에서 명예퇴직 한 유순씨(64)는 “처음에는 환자나 그 가족들이 호스피스 봉사를 돈을 내는 병원 치료로 오해하고 꺼려하기도 했다”면서 “하지만 지금은 대부분의 환자들과 한 가족처럼 지낼 만큼 인간적인 유대감을 쌓아 기쁘고 흐뭇하기만 하다”고 말했다. 지난 8월∼9월 2개월 동안에만 32명의 ‘가족’들이 호스피스의 간호 속에서 눈을 감았다.

봉사하는 데 힘든 점은 없나 하는 질문에 “병원 한편에 환자와 그 가족들을 위한 ‘임종실’이 있었으면 좋겠다”고 입을 모을 정도로 호스피스 봉사자들은 자신들보다 늘 환자들을 먼저 생각한다. 이 같은 환자를 향한 봉사자들의 사랑이 모여 조만간 불치 환자들을 위한 작고 소박한 환자요양시설을 마련할 계획도 갖고 있다.

현재 활동중인 호스피스의 대부분은 교회 신자들이지만 봉사의 문은 누구에게나 활짝 열려 있다. ‘봉사’에는 종파를 비롯한 그 어떤 것도 장벽이 될 수 없기 때문이다. 그저 내가 아닌 타인을 위한 사랑의 마음만 있으면 된다.

절망 속에 있는 말기 환자들과 그 가족들에게 믿음과 사랑 그리고 소망의 힘으로 죽음이란 생의 자연스러운 과정임을 인식시키고 생의 마지막까지 인간적인 존엄을 지켜주기 위해 스스로의 몸을 낮은 곳으로 숙인 호스피스 봉사자들. 죽어 가는 자의 고독을 함께 하는 그들은 사람들에게 낮은 목소리로 말한다. 생에 대해 조금씩만 더 겸허해지라고.

스릴넘치는 카지노게임을 언제 어디서나

대박찬스 바로 당신이 주인공입니다.