대하기획 '제주잠녀'6부-제주해녀문화목록 21. 잠수회1

철저한 개별 작업 불구 조직.연대감 강조

자율적 규약.관습 통해 민속지식 등 전승

별도 어업조합 구성→수협 내 조직 축소

물질은 철저히 잠녀 개개인의 개별 작업이다. 하루 작업으로 얼마를 채취했건 철저히 개인의 능력이자 몫이다. 그런 그들을 '공동체'라고 부르는 이유는 자율적으로 만든 규약과 관습을 중심으로 조직을 이뤄 유지한다는 데 있다. '잠수회'라 부르는 조직은 지금의 잠녀.잠녀 문화를 지탱하는 한 축으로 평가된다.

# 자생적 조직으로 출발

잠녀 공동체의 기원은 사실 오래됐다. 구체적인 형태를 갖춘 것은 구한말로 추정한다. 기록이란 것이 남아있지 않으니 당시를 기억하는 잠녀들의 증언이나 관련 문서, 신문기사 등이 이를 확인하는 중요한 자료가 된다.

정리해 보면 당시 '계'형태로 자생적인 공동체가 이뤄졌으며 출가 잠녀들의 권익 보호를 목적으로 어업공동체가 조직되는 등 시대적 영향을 많이 받았다. 그 이전까지는 자급자족형이었지만 일제 시대 이후 공출 등의 명목으로 수탈을 당하는 일이 늘었는가 하면 타 지역으로 출가물질을 가는 경우 '바다 밭'개념이 제주와 달라 분쟁이 많았던 것이 이들을 하나로 뭉쳐지게 했다.

해산물이나 입어자격에 대한 기준도 필요했지만 마을 어장은 잠녀들이 공동으로 가꿔야 하는 데다, 늘 위험이 도사리고 있는 바다라는 작업 공간은 자치기구인 '잠수회'를 역할을 단단하게 했다.

# 인간적 질서 등 상호협동 강조

현기영의 단편 '거룩한 생애'에서도 비교적 구체적으로 '조직'의 존재가 기술됐다.

"초경의 붉은 꽃잎이 내비치기 시작하던 열세살에 간난이는 어머니를 따라 물질을 배우기 시작했다. 조그만 뒤웅박을 안고 얕은 물에서 새끼 오리처럼 조짝조짝 걸음마 헤엄을 배우고 퐁당퐁당 자맥질을 배웠다. 봄풀처럼 한 창 자랄 때인지라, 쑥쑥 길어지는 팔다리에 힘살이 붙고 담력이 생김에 따라 차츰 깊은 물로 나아갔다. 어머니는 어느 물, 어느 바위에 무슨 물건이 있는지 일일이 가르쳐 주었다. 한번을 썰물이 시작된 줄도 모르고 혼자 떨어져 물질하다 하마터면 먼 바다로 끌려갈 뻔했는데, 그때 미운 오리새끼가 되어 다른 잠녀들에게 얼마나 야단을 맞았던지! 오리 떼처럼 항시 무리 짓는 것이 잠녀들의 존재방식이었다. 서로 삼촌, 조카라고 부르면서 혈족같이 뭉쳐져 있어서, 밭농사에 품앗이하기, 관혼상제 부조하기, 영등제 마을굿 치르기, 마을 아이들이 다니는 야학당에 기부금내기, 심지어 어업부당행위에 항의하는 것까지 집단행동이 아닌 게 없었다…"

# 의무와 권리 자율적 규정

지금은 수산업협동조합으로 통합됐지만 초기에는 '어업조합'이란 이름으로 잠녀들의 결속을 강조하기도 했다.

1919년 추자도에 해녀어업조합이 설립된 이후 제주도해녀어업조합(1920년) 서귀(1925년) 제주읍 구좌면 한림 애월 조천 성산포어업조합(이상 1928년)이 차례로 자리를 잡았다. 1936년 추자도어업조합을 제외한 도내 어업조합과 해녀어업조합이 통.폐합, '제주도어업조합'이 조직되고 광복이후 수산업법 제정에 따라 제주시 서귀포 한림 추자도 성산포수산업협동조합이 설립되며 잠녀 조직은 '잠수회'로 축소됐다. 수산업 테두리 안에서 큰 목소리를 내지는 못했지만 잠수회는 어촌계와 더불어 잠녀들의 의무와 권리를 자상하게 자율적으로규정, 점차 불문율의 관행으로 굳어졌다.

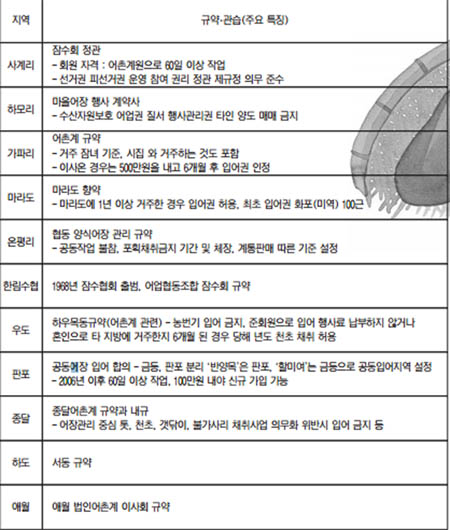

해녀박물관의 제주해녀의 생업과 문화 에는 이들 잠수회의 규약이 비

교적 잘 정리돼 있다.

잠수회의 공동체 규약은 서로간의협동과 배려의 정신이 잘 나타나있고 법적인 구속력도 비교적 정확하게 명시하고 있다.

바다어장과 관련해 공동어장의 관리나 입어권(자격) 채취규정, 금 또는 해금(허채), 벌금에 대한 구체적인 내용들로 자연스럽게 공동체 운영에서 중요한 역할을 했다.