-

# 감각은 가장 오래된 역사의 기억우리가 알고 있는 한 지역의 역사란 역시 누군가에 의해 취사선택된 역사들이다. 그래서 그 역사는 중요할 수도 중요하지 않을 수도 있는 상황적인 조건을 부여받는다. 그러면 그 역사 속에 녹아있는 사람들의 문화는 역사 속에 생존했던 사람들이 만들어낸 삶의 부스러기들인데, 내가 현재에 있다는 것 자체가 그 삶의 부스러기들을 재구

지난 연재

제민일보

2007.04.12 19:19

-

# 자발적 민중문화와 부과된 민중문화 돌담을 보는 관점은 시·공간적으로 매우 다르다. 15세기까지만 해도 말을 잘 관리 위해 돌담을 쌓는 것이었고, 고려시대에는 소유권 분쟁이 생기는 밭 경계의 분할을 위해 한 판관이 돌담을 쌓도록 했다.제주에 왔던 목민관이나 유배인들은 어느 곳보다도 돌이 많고 그로 인해 여러 고충이 많다는 사실을 기록하고 있다

지난 연재

제민일보

2007.04.05 14:25

-

# 폭력의 최고 수위, 학살(genocide)세계의 역사는 전쟁과 학살(genocide)로 뒤덮여 있다. 전쟁은 꼭 학살을 수반한다. 전쟁은 폭력을 낳고, 학살은 인간의 존재를 의심하게 한다. 학살을 접하고 나면 모든 이성(理性)과 신성(神性)도 부정된다. 학살은 타민족을 침략할 때도 그렇고 동족 간에도 발생한다. 즉 자원을 강탈하기 위해서, 혹은 이념을

지난 연재

제민일보

2007.03.29 16:05

-

# 제주의 독특한 토지신상제주에는 희귀한 석상이 있는데 좀처럼 보기 드문 토지신상이 그것이다. 토지신이란 특정한 영역을 지키는 땅의 신을 말한다. 산담으로 둘러진 무덤에는 영혼의 입장에서 보면 용미(龍尾) 왼쪽에 조그만 사각형의 단이 있다. 이를 토신단이라고 하는데 토지신에게 제사를 지내는 곳이다. 무덤의 땅 주인인 토지신에게 제사를 지내는 이유는, 사계(

지난 연재

제민일보

2007.03.23 13:20

-

#욕망은 결여에서 비롯끊임없이 시대는 변화한다. 인식도 변하고 그 인식을 담는 그릇도 변한다. 그릇이 변하니 표현방식도 천차만별이다. 요즘 성(性)에 대한 인식은 매우 달라졌다. 도구의 발달로 인식이 바뀐 것인가? 그러나 설령 문명이 발달했다고 하나 인간의 본능이나 욕망은 변하지 않았다. 그러나 욕망은 사회화되기 때문에 특정 사회마다 그 욕망을 풀어가는 방

지난 연재

제민일보

2007.03.16 10:22

-

가죽옷을 입던 제주 풍습제주에 유배 온 사람들을 ‘귀양달이(歸鄕達)’라 불렀다. ‘달이’란 제주의 옛사람들이 어떤 대상을 비하해 부르는데서 유래한다. 이 유배인들의 눈에도 제주인이 즐겨 입던 가죽옷이 기이하게 느껴졌는지 이를 자주 기록하고 있다. 그들에 의하면, 가죽 옷은 개가죽으로 만들고,버선은 사슴가죽, 모자는

지난 연재

제민일보

2007.03.08 14:21

-

미인에게 바친 철쭉꽃미색(美色), 즉 아름다운 여인은 고금(古今)을 막론하고 사람에게든 신물(神物)에게든 관심의 대상인 것만은 확실하다. 물론 미인의 기준이 시대마다 다르겠지만, 아무튼 미인으로 태어난 것도 큰복은 복이다.《삼국유사》 조에는 미인이기 때문에 용(神物)에게 잡혀갔다 왔던 수로부인 이야기가 전한다. 성덕왕 때 강

지난 연재

제민일보

2007.03.01 14:52

-

# 대나무 낚시가 적합한 제주바당제주바다는 검은 현무암 돌투성이가 주를 이룬다. 조간대에서는 보이는 것도 돌이요, 보이지 않는 해저도 돌로 꽉 차있다. 그래서 해안에는 아무데나 배를 댈 수가 없다. 현무암 무더기 틈새로 작은 포구들이 마을과 인접해서 이루어져 있는 이유도 여기에 있다.제주바다는 암초와 암반이 발달해 있어서 소위 정착생물의 서식환경이 좋은 편

지난 연재

제민일보

2007.02.23 11:20

-

『조선왕조실록』에 기록된 바람바람은 사전적인 정의에 의하면, 지표면에 대해 공기가 움직이는 현상으로서 두 지점간의 기압차가 생길 때, 그 차이에 의한 힘으로 공기가 움직여서 생긴다. 지구상을 둘러싸고 있는 대기의 순환은 매우 큰 규모의 대기 이동으로서 계절풍·무역풍·편서풍·제트류 등이 있고, 우리 주위에서 일어나는 작은

지난 연재

제민일보

2007.02.15 15:12

-

#인생은 일장춘몽?조선을 개국한 태조 이성계의 능묘는 겨울인데도 억새가 우거진 모습이 인상적이었다. 드센 북방의 바람에 흐트러진 머리칼처럼 동그란 능묘를 덮은 무성한 억새. 능묘를 보면 변방의 무장(武將)이었던 이성계의 기개를 보는 듯 선입견 때문일까, 거친 느낌마저 든다. 능호(陵號)는 건원릉(健元陵). 능 이름 또한 근본을 세운 왕을 칭송하고 있다. 4

지난 연재

제민일보

2007.02.08 21:14

-

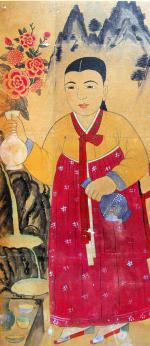

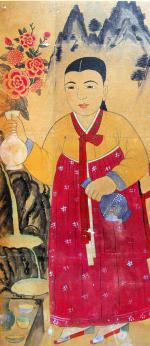

두 자루의 붓, 먹 세 개, 그리고 제사용 병풍 하나‘버들가지에 돌연 일진광풍(一陣狂風)이 분다. 헝클어진 머리칼처럼 일시에 엉키는 잔가지들이 원을 그리며 하나의 덩어리가 되어 어두운 허공에 내던져지듯 요동친다. 일시 정지된 듯한 하늘은 우스운 세상이 되고, 비로소 버드나무는 세상을 향해 외치는 붓의 절규로 되살아난다.장희옥. 그는 누구일까. 그

지난 연재

제민일보

2007.02.01 21:21

-

변방의 파도섬은 언제나 물로 둘러있고 그 머리 위로 바람 잘 날 없다. 바람은 바다를 일깨워 갈퀴같은 파도로 다시 섬을 통제한다. 과거 월해절역(越海絶域), 절해고도(絶海孤島), 원악절도(遠惡絶島)라는 말은 먼 바다 한가운데 있는 제주도를 부를 때 썼던 흔한 명칭들이다. 모두가 바람과 파도와 연관이 있다. 제주의 속담에 ‘절 울민 날 쌘다(파도가

지난 연재

제민일보

2007.01.26 09:59

-

꿩, 부부금슬의 상징예로부터 꿩은 암놈과 숫놈이 사이가 좋아 언제나 떨어지지 않고 붙어 다닌다 하여, 세간에서는 부부 금슬을 나타내고자 병풍에 많이 그렸다.암꿩을 까투리, 수꿩을 장끼. 제주에서는 장끼를 장꿩이라고 한다. 판소리로 애창되고 있는 작자미상의 《장끼전》 에는 꿩의 모습을 자세하게 묘사하고 있다. 장꿩은 훤한 장부의 풍채를 가진 화려한 비단을 걸

지난 연재

제민일보

2007.01.19 10:00

-

제주에는 사슴이 많았다.300년 전에 그려진《탐라순력도》가운데 은 조정에 진상하기 위해 산짐승을 사냥하는 그림이다. 당시 이 사냥에는 말을 타고 사냥하는 마군(馬軍) 200명, 몰이꾼이라고 부르는 보졸(步卒) 400명, 포수120명이 참여했다. 진상할 사냥감이라서 그런지 사냥을 지휘한 사람은 제주목사이고, 정의현감, 대정현감,

지난 연재

제민일보

2007.01.12 10:00

-

# ‘큰일’에만 사용되는 제주의 병풍제주에서는 ‘큰일’이란 매우 중대한 일을 가리키는데 즉 인륜지대사(人倫之大事)를 말하는 것이다. 바로 결혼, 회갑, 상·장례 등 인간의 삶의 과정에서 꼭 만나야만 되는 중요한 통과의례가 그것이다. 1960년대까지만 해도 ‘큰일’을 치르는 곳에 가

지난 연재

제민일보

2007.01.04 20:44

-

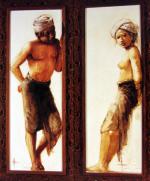

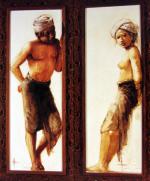

1년 내내 태풍이 없고 무더운 날씨가 계속되는 발리섬. 3모작의 벼농사가 가능하고 야생의 과일이 넘치고 만 가지의 꽃이 피는 땅. 그래서 그곳 사람들을 우리의 눈으로 보면, 어딘지 느려 보이고 갑갑해 보이기도 하다. 그러나 그들의 일상을 자세히 들여다보면 우리의 생각은 금새 달라진다. 발리 사람들은 90%이상이 힌두교를 믿고 있다. 항상 힌두의 신을 숭배하

지난 연재

제민일보

2006.12.15 10:15

-

#어워, 제주의 거욱을 닮은 돌탑 다리강가는 ‘산’을 지칭하는 ‘다리’와 호수를 말하는 ‘강가’의 합성어이다.다리강가솜은 작은 군청 소재지로 우리나라 1960년대에 해당하는 문화적 수준을 보여준다. 겨울을 나기 위해 쌓아 놓은 말린 소똥과 말똥. 문짝이 없는 화장실, 쌀쌀한 날씨에도 윗도리를

지난 연재

제민일보

2006.12.07 20:54

-

돌궐의 문화 프랑스 아시아학계의 석학 르네 그루쎄(Rene' Grousset)에 의하면, “540년 초원의 제국은 세 개의 광대한 투르크-몽골계 영역으로 분할되어 있었다. 몽골계인 유연(柔然)은 만주 경계에서 투르판까지, 또 오르혼 강에서 만리장성에까지 이르는 몽골리아를 지배했다. 돌궐은 유연(柔然)에 예속된 부족 중 하나였는데, 그 부족은 공

지난 연재

제민일보

2006.11.30 19:42

-

#지전(紙錢)의 유래바람은 종이돈(紙錢) 날려 죽은 누이동생의 노자를 삼게 하고피리는 밝은 달은 일깨워 항아가 그 자리에 멈추었네.도솔천이 하늘처럼 멀다고 하지 마라.만덕화(萬德花) 그 한 곡조로 즐겨 맞았네이 찬가는 「삼국유사」 ‘월명사(月明師) 도솔가’에 나오는 찬가(讚歌)이다.월명은 일찍이 죽은 누이 동생을 위해 재(齋)를 올리면

지난 연재

제민일보

2006.11.23 20:20

-

생존의 힘으로 사는 인어, 녀녀(潛女)는 수(潛嫂), 녜라고도 한다. 지금이야 녀는 제주 여성의 상징처럼 되어 사라져가는 제주 녀의 희귀성을 보존해야 된다고 주장하지만, 현실적인 여건으로 볼 때 녀의 수가 급감하는 것을 막을 수는 없다. 어쨌든 녀는 역사적으로 탄생한 인어공주인 것만은 분명하다. 확실한 것은 모든 존재는 점점 그 역사성이 다하면 사라지는 법

지난 연재

제민일보

2006.11.17 09:58