첫 길. 지도에서 더듬은 제주의 옛길 1

불편함·도시개발 미명 아래 하나 둘 사라진 섬의 모세혈관

현존 최고(最古) ‘한라장촉’ 등 옛 지도·기억에만 남은 길

“소금 맨들앙 쇠에 실렁 이 마을 저 마을 댕기멍 보리도 바꽝 오곡, 조도 바꽝 오곡 했주. 구엄 땅이 물왓이란 비가 오민 농사도 잘 안 되곡 해부난 소금을 안 만들민 살질 못했주”(「제주민속유적) 295∼299쪽)

제주의 소금사를 더듬다 찾아낸 사실 안에 유독 눈에 띄는 부분이 있다. ‘이 마을 저 마을 댕기멍’. 당시 구엄 돌염전에서 생산된 소금은 알이 굵고 양질어서 임금에게 진상됐다고도 한다. 하지만 열악했던 판로 때문에 섬 안에서도 그 소금을 이용할 수 있는 지역은 제한적이었다. 한번에 30~40㎏나 되는 소금을 지고 하루에 다녀올 수 있는 거리. 구엄에서 수산·장전·소길·유수암까지 18㎞ 남짓을 한시간에서 한시간 반 정도 등짐을 지고 걸어갔다.

멀리 한림과 제주시까지 나서기도 한다. 제주시까지 아무리 부지런을 떨어도 꼬박 세기간 거리다. 당시 사람들이 많이 모이는 관덕정이나 성안장에서 소금을 팔았다. 여기서는 양식 대신 돈을 받았다. 걸음을 서둘러 중산간까지 나서기는 했지만 산을 넘지는 않았다.(조두헌 전 구엄어촌계장·76)

# ‘옛’길을 찾아서

기억에서 찾아낸 길이다. 지금은 기억에만 있는 길이다. 길을 통해서 만나고 소통하며 필요한 물건이나 문화를 교역했고 정보를 나눴다.

하지만 시간이 지나며 사람이 변했듯, 길도 변했다. 오랜 세월 사람들과 함께 호흡했지만 때로는 불편함을 이유로, 또 때로는 개발이라는 미명 아래 외면 받고 잊힌 길도 있다.

이런 잊힌 길들은 그러나 그대로 사라지는 것이 아니라 과거를 상징하는 글자 ‘옛’을 보태 오늘을 살고 있다.

옛길이라고 낭만적이기만 한 것은 아니다. 어딘지 어색한 느낌들이 앞선다. 하지만 낯선 길을 헤매는 즐거움, 설렘은 준비된 것이 아니어서 더 특별하다.

# 지도 속 제주 그리고 길

조선 전기에 제작된 지도 중 중국과 한반도 속에 제주도가 그려진 지도는 4점에 불과하다. 1567년 제작된 순수 조선 전도(全圖)인 ‘조선방역지도(朝鮮邦域之圖)’에는 제주도의 모양이 비교적 사실적으로 그려져 있다.

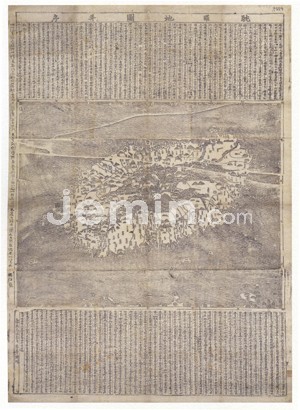

제주 지도는 제주에 대한 관심이 높아졌던 조선 후기에 들어 그려지기 시작했다. 1702년 제주목사 이형상이 1년여에 걸쳐 제주도 곳곳을 순력(지역책임자가 관내 각 고을의 민정을 시찰)하며 화공 김남길을 시켜 그리게 한 ‘탐라순력도(耽羅巡歷圖)’의 ‘한라장촉(漢拏壯矚)’은 현존하는 가장 오래된 제주도 지도다.

뒤이어 1709년 제작된 ‘탐라지도병서(耽羅地圖幷序)’는 현존하는 제주전도 중에서 가장 규모가 크며, 지도의 위·아랫면에 지도에서 설명할 수 없는 통계자료와 지리적 상황을 기록하고 있다. 한양을 바라보는 시각으로 그려진 이 지도는 남쪽이 지도의 윗부분으로 되어 있는 것이 특징이다.

제주도의 군현지도는 대부분 탐라순력도나 탐라지도병서를 토대로 제작되었다고 볼 수 있다. 제주목, 제주, 탐라전도 등의 군현도(郡縣圖)와 호남전도(湖南全圖)와 해동지도(海東地圖), 팔도지도(八道地圖) 등으로 이름 붙여진 도별지도(道別地圖)의 부분도로 그려진 제주 지도는 내용이 비슷하고, 채식 기법을 사용한 것도 있다.

서양 지도에도 ‘제주도’를 찾을 수 있다. 17세기 이후 제주도는 ‘퀠파트(Quelpart)’라는 이름으로 서양에 알려졌다. 여기에는 네덜란드 상인 하멜의 영향이 크다. 네덜란드 동인도 회사 소속 퀠파트 브 브락호가 1642년께 일본과의 무역을 위해 항해를 하다 제주도를 발견하고 이를 회사에 보고하면서 ‘퀠파트’라는 이름으로 불렸다고 한다. 학자들 중에는 가파도라는 지명과 연관성이 있다는 점을 강조하기도 한다.

# 길 위에서 시간을 더듬다

지금의 길과 비교해 보면 옛길은 좁고 구불구불하다. 하지만 사람들의 발길을 기다리며 노력했던 흔적이 보인다. 긴 세월동안 자신을 다져가며 사람과 물품을 실어 나르던 길은 아직도 그대로다.

변한 건 없다. 아니 있다. 자로 그려놓은 듯 쭉 뻗은 차들의 길, 그 양 옆으로 발끝만 얹어놓은 사람의 길들이 생기면서 슬쩍 역할을 내줬다.

하지만 그 길에는 여전히 시간이 흐른다. 사람 사는 냄새도 그대로다. 오히려 번잡스럽지 않고 고즈넉해 발을 디딜 때마다 신바람이 난다. 가만히 귀를 기울이면 두런두런 소리가 들린다. 발밑에서 새어나오는 소리다. 그게 어떻게, 왜를 묻는 질문이 아니다. 툭. 미안한 마음에 가슴이 내려앉는다.

잘 알고 싶다는 욕심에 목이 탄다. 땅 위에서 갈라지고 합쳐지는 산과 물의 속성을 따라 만들어지는 크고 작은 길 위에서 우리네 삶이 어떻게 연결되고 형성되어 왔던가.

갈증을 핑계로 접지선이 닳도록 폈다 접었다를 반복하던 지도가 손을 잡아끈다. 못 이기는 척 길을 나선다. 내가 선택한 것은 ‘제주읍성 지도’(조선 18세기)와 21세기 제주시 지도다.

옛 지도를 보며 현대 도시를 걷는다. 오늘의 지도에서 옛길을 더듬는다. 속도는 낼 수 없지만 그만큼 흥미진진하다.