<제주 ‘길’에서 묻다> 첫 길. 지도에서 더듬은 제주의 옛길 2

시간 머금은 길이 던지는 경외감…마음까지 옮기는 여정

스마트폰 하나면 어디서든 원하는 지리 정보를 검색할 수 있는 좋은 세상이라고는 하지만 '옛 길'은 그 방대한 정보 속에서도 찾을 방법이 없다. 마냥 망설여지던 '옛 지도' 대신 훨씬 말쑥하게 정리된 지도 하나를 챙겼다. 그래도 눈앞이 '캄캄'이다. 이럴 때는 아날로그식이 최선이다. 짐은 가능한 가볍게, 편안 신발과 얼굴을 조금 두껍게 만들고 길을 나선다. 발바닥에 스믈스믈 동통이 올라올 즈음, 멀게 느껴졌던 길이 가깝게 다가온다.

# 제주성을 즈려밟고…

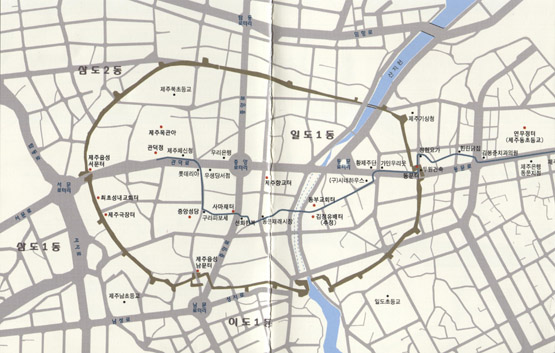

지도 한 장에 의지해 제주읍성(濟州邑城·제주도 기념물 3호)을 더듬기 시작한다. 과거 모든 행정·문화·군사적 기능의 중심이었던 곳이지만 요즘을 사는 세대에게는 아예 낯선 이름이다. 제주읍성은 탐라국 이래 제주 역사의 중심공간이었다. 오래전부터 성이 축조됐을 것으로 추정만 될 뿐 그 시작이 언제인지는 명확하지 않다. 제주읍성에 대한 최초의 문헌 기록은 「태종실록」으로 '1408년(태종 8) 큰 홍수로 제주성의 관사와 민가가 침수됐으며 3년 후인 1411년(태종 11) 정월 이에 대한 정비 명령이 내려졌다'는 내용이 확인된다.

제주성 자리에는 현재 도로와 주택가가 들어서 있다. 일부 잔해가 남아있지만 그 역시도 드러나 있다기 보다 파묻혀 있는 것에 가깝다. 읍성 가운데 보존 정비가 이뤄진 곳은 오현단 남측 경계석 170m 구간이 전부다.

나머지는 옛 문헌 등을 근거로 추정해 볼 뿐이다. 제주문화예술재단의 '제주성 답사 프로그램'인 제주북초등학교-제주은행 서문지점-제주YMCA-제주대학교 서쪽 건영카센터-오현단-동문치안센터(구 동문파출소)-제주기상청 구간을 따라 걷다 보면 곳곳에 숨겨진 제주읍성 표지석을 찾아볼 수 있다. 그 안에 담겨진 얘기도 도란도란 재미있다. 제주목관아 시설과 두뭇골·칠성골·객사골 등 성안(城內) 골목길, 성내 한복판을 흐르던 산지천의 본류 가락천, 일명 '가라쿳물'의 흔적 등이 왜 이제 찾아왔냐며 눈을 흘긴다.

"사람이 다니라고 만든 길은 몸만 옮겨놓지 않는다. 몸이 가는대로 마음이 간다. 몸과 마음이 함께 가면 그 길은 길이 아니라 도(道)이다". 감히 책에 밑줄을 긋게 했던 글이 길과 오버랩 된다.

최신 장비(?)가 갖춰졌으니 문제없다며 큰소리를 치며 나섰지만 이내 궁색해졌다. 일단 가능한 차로 이동이 가능한 경로를 살폈던 실수가 가장 컸다. 바로 포기하고 발품을 판다. 처음부터 '걷자' 작정했다면 이리 힘들지도 않았을 터. 지도에 색깔 펜으로 온갖 정보를 적고, 인터넷 검색 포털을 돌렸지만 '길'이 보이지 않는다.

시간이라는 게, 세월이라는 게 화살처럼 한 방향으로 흘러만 가는 것이 아니라 차곡차곡 쌓여 삶을 만든다. 도심 한복판에서 그 증거를 찾아내는 일이 거저 될 리 만무하다. 옛 성곽 위에 집을 지어 오늘까지 그 흔적이 남아있다는 남수각 동쪽 찾아 간 길. 같은 정보를 놓고 취재팀 전원이 각기 다른 방향을 가리킨다. 비슷비슷한 골목을 이리 저리 헤매던 중 지역 어르신을 만났다. 어르신의 뒤를 쫓아 심지어 남의 집 마당까지 가로지르고 나서야 비로소 '시간'과 만났다. 낯선 이들의 부산한 걸음을 집주인은 그저 담담히 바라본다. 단순히 이런 방문이 처음이 아니라는 느낌을 훨씬 넘어선다.

어르신의 손끝을 따라 성곽을 더듬는 동안 시간에 쫓겨 허둥대던 모습들은 슬그머니 허리를 접고 주머니 깊숙한 곳으로 사라진다. 오래전부터 제주 사람들이 살아왔고, 살고 있으며, 살아갈 공간, 그 역사문화의 중심에 섰다는 경외감에 한동안 발을 뗄 수 없었다. /기획취재팀=김대생 경제부장·고미 교육문화체육부장·한권 사회부 기자·김오순 제주문화예술재단 학예사