[제주 ‘길’에서 묻다] 개발에 밀려 사라진 길들

'길' 생존 위한 활로에서 소통 공간 넘어 이동 통로로

새로운 환경의 열림 의미 부여 불구 옛 사진 속 아쉬움

지난 2006년 개봉한 디즈니-픽사 스튜디오의 일곱 번째 장편 애니메이션 ‘카’. 번쩍이는 빨간 몸체에 자신감으로 가득한 라이트닝 맥퀸이란 주인공은 벌써 수년째 아이들의 혼을 빼놓고 있다. ‘길’을 더듬는 길 불쑥 튀어나온 ‘차’이야기가 의아할 일이다. 하지만 그 속 이야기를 펼쳐낸다면 ‘아하’무릎을 칠지도 모른다.

#달라진 ‘길’의 의미

질주만이 인생의 목표였던 스포츠카가 “가끔 속도를 늦추는 것도 좋군요”라고 말한다. 고속도로에서 길을 잃고 옛 도로를 타면서 생긴 변화다. 지도에서도 사라진 옛도로 66번 곁의 작은 마을에서 맥퀸은 지금껏 자신이 살아온 방식과는 사뭇 다른 느리고 여유로운 삶을 만난다.

사실 영화에 등장하는 66번 국도는 1926년에 개통돼 1985년 주간고속도로 시스템(Interstate Highway System)이 생겨나기 전까지 미국의 동쪽과 서쪽을 잇는 중요한 길이었다. 영화 속에서 이 길과 레이싱 경기장이 이분법적인 비교 구도 위에 놓인다. 하나는 결과보다는 과정을 중시하는 삶의 태도, 인생의 매 순간을 즐기자는 느림의 미학이고 다른 하나는 인생 최대 가치를 목표 성취에 둔 현대인의 빠른 삶이다.

휘둘리거나 뛰어넘거나. 다시 ‘길’을 찾아 나선 길. 어찌된 영문인지 차에서 내리기가 힘들어졌다. 그리고 오래전 봤던 영화의 장면 장면이 떠올랐다.

길은 걷고 또 걸은 사람들에 의해 만들어진다. ‘소통’의 의미를 담고 있다. 다 옛날 일이다. 지금은 많이 달라졌다.

인간의 삶이 욕구에서 욕망으로 증폭되면서 오솔길은 신작로로 바뀌었고 신작로는 고속화도로로 진화했다. 길의 의미도 생존을 위한 활로에서 소통의 공간을 거쳐 목적지로의 빠른 이동을 위한 통로로 변질됐다.

단독주택 밀집지역에 있던 골목길은 대규모 재개발로 밀리며 곧고 넓은 포장도로, 소방도로로 바뀌고 있다. 농어촌 지역의 길들도 빠르게 변하고 있다. 진흙탕 황톳길은 눈을 씻고 찾아봐도 보이지 않는다. 그 자리는 이제 아스팔트와 시멘트 포장도로가 대신한다. 농기계의 활용을 쉽게 하고 늘어나는 자동차 통행량을 소화하기 위해서다.

일부러 걷기 위한 올레길을 만들고, 그 길에 열광하는 이유는 여기에도 있다. 길 끝에 있을 가슴 설레는 일이나 보고 싶은 사람, 해야 할 일 같은 ‘거리’는 시나브로 사라지고 이제는 얼마나 빨리, 편하게 갈 수 있는가에만 매달린다. 길이 넓어진 만큼 사람과 사람 사이의 거리가 멀어지고, 마을과 마을이 가까워진 만큼 함께 공유하는 시간이 짧아진다.

#탯줄 같은 느낌에서 힘의 상징으로

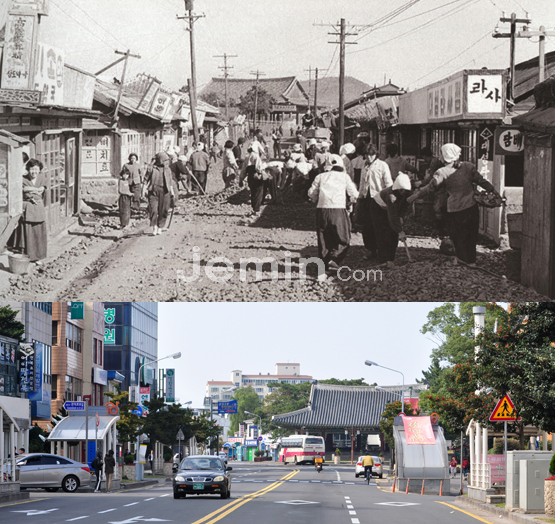

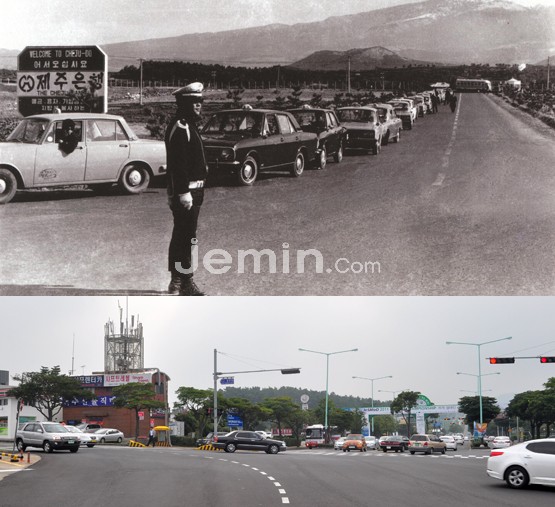

옛 사진에 의지해 도내 길들을 더듬었다. 작정하고 1900년부터 2006년까지의 제주를 정리한 「사진으로 보는 제주의 역사」1·2권을 챙겨들었다. 옛 길에 대한 향수와 함께 찾을 수 있을 거란 자신감은 출발부터 삐꺽 거리기 시작한다. 나지막한 초가지붕을 배경으로 한 올레는 아예 재껴두고 ‘일주도로’가 놓이던 시점부터 길을 찾기로 했다. 흑백 사진 속에는 분명 길이 있는데 아무리 뒤져봐도 길이 나오지 않는다. 줄잡아 30년의 시간이다.

사진 속에서 분명 사람들이 오가고 삶이 흐르던 길이 지금은 사라져 그 흔적을 찾기 힘들어졌다. 차에서 내리지 못하는 이유도 여기에 있다.

길은 시대의 변화상을 반영하며 변했다. 예전에는 사람들이 다니던 길을 이제는 자동차가 다니고 있다. 새로운 환경의 열림이다.

과거 해안가를 끼고 조성됐던 일주도로 대부분은 현재 ‘휴업중’이다. 옛 방식으로 포장된 채 잡풀까지 무성해 아는 사람만 이용하는 길이 됐다. 얼마 떨어지지 않은 곳에 새롭게 깔린 일주도로에는 쌩쌩 차가 달린다. 불과 5~10분 정도의 시간을 단축하기 위해 정말 많은 것이 변했다.

생존을 위해 자연에 허락을 구하고 반복적인 발걸음으로 만들었던 길이 있었다. 공존과 공생을 노래했고 그를 통해 삶이, 생활이 만들어졌다. 누군가의 말처럼 탯줄 같던 느낌은 사라지고 지금은 ‘힘’을 상징하고 있다. 길을 잘 낸 것으로 능력을 인정받는다. 길을 따라 상가 등이 들어서고 사람들이 모인다. 머물 필요도 없다. 회전률이 높아야 좋은 길이다.

그렇게 참 많은 길이 생기고 또 사라졌다. 어색하게 자신의 몸집을 부풀린 길도 있고, 변화에 자신을 내준 길도 있다. 찬찬히 둘러보면 아직 예스러운 모습으로 시간이 머물다 가는 길도 있다. 길을 위해, 길이 가지고 있는 역사·문화적 의미나 가치를 위해 불편을 감수해야한다는 얘기가 아니다. 사람들이 변하듯 길도 변한다. 그 속도가 너무 빨라 따라가기에 숨이 차다.