[제주 ‘길’에서 묻다] 항해와 표류의 길

도전·운명 개척의 역사 인문환경으로 승화

4면이 바다로 둘러싸인 섬에서 굴레와 같은 글자가 하나 있다. 황천과 조난을 상징하는 '표(漂)'자다.

척박했던 섬 땅에서 살아가기 위해 바다를 나섰던 사람들에게 미래는 예측하기 힘든 것이었다. 변화무쌍한 자연 앞에서 속수무책 목숨을 내어주기고 하고 먼 땅까지 흘러갔다가 또 흘러오기도 했다. 바다에 의지하던 삶은 제주의 전설과 설화에 녹아들었다. 바람을 따라 파도에 쓸려 떠가고, 또 떠왔던 사람들은 나름의 '문화'를 만들기도 했다. 표류의 역사, 표류의 문학이라 불리는 것들이다.

바다는 인간 삶의 터전이자 생업의 현장이며 다른 곳으로 오가는 길이었다. 그렇다고 늘 순탄치만은 않았다. 목숨을 내놓고 떠난다고는 하지만 폭풍우를 만나 난파 위기에 처하기도 하고 간신히 살아남아 애초 생각지도 않았던 곳으로 여행하며 견디기 힘든 시련을 겪는 일도 다반사였다. 하지만 이런 위기는 새로운 문물을 접하고 또 전파하는 계기가 되기도 했다.

이런 일련의 과정을 엿볼 수 있는 것이 '표해록'이라 불리는 표류기들이다. 사실 공식적인 국가 외교사절단을 제외하고 표류는 다른 나라의 이

오키나와 쪽에서 북상하는 쿠로시오해류가 경유하는 지역인 제주는 당시 대표적인 표류지역이었던 만큼 표해록 안에서 제주 관련 기록을 찾는 일은 그리 어렵지 않다.

승정원에서 기록한 기사로는 세조 2년(1456) 유구국에서 표류한 나주 출신 양성(梁成) 등의 표류, 성종 8년(1477) 유구국에 표류되었다가 2년 3개월만에 제주에 돌아온 김비의 일행의 표류, 김종직(金宗直)이 작성한 성종 14년(1483) 중국 양주 지역에 표류한 정의현감 이섬(李暹) 일행의 표류 등이 있다. 예조에서 기록한 것으로 연산군 5년(1499) 내섬시 소속 제주 거주 노비 정회이의 일본 표류기가 있다. 승정원에서 기록하나 것으로는 중종 29년(1534) 중국 회안부에 표류했던 김기손(金紀孫) 일행의 표류기 등이 확인된다.

개인 기록도 많다. 성종 18년(1487) 제주추쇄경차관으로 부임했다가 이듬해 부친상을 당해 돌아가던 중 중국에 표류했던 최부의 「표해록」이나 중종 37년(1542) 유구국에 표류했다가 2년여동안 그 곳에 머문 뒤 중국을 통해 귀환한 박손(朴孫) 일행의 「유구풍토기」, 제주 역관을 지낸 이제담(李齊聃)이 기록한 것으로 숙종 13년(1687) 고상영(高商英) 등이 안남국에 표류해서 이듬해 12월 대정현으로 귀환한 「표류견문」등이 있다.

이중 해양문학의 백미로 알려진 것이 다름 아닌 장한철의 표해록이다.

조선조 영조 46년(1770) 애월 사람 장한철(張漢喆)은 과거를 보아 벼슬길에 오른다는 큰 뜻을 품고 일행 26명과 함께 제주항을 떠나 한양으로 가다가 육지를 바라보는 지점에서 폭풍우를 만나 서북풍에 밀려 망망대해를 떠돌게 된다. 그의 일행은 마침내 유구열도(琉球列島) 중의 하나인 호산도(虎山島)에 표착하고, 여러 가지 봉변을 당하다가 결국 8명만 살아 귀환한다.

2010년 제주국립박물관이 일반에 공개한 양우종(梁佑宗·1863~1917)의 「표해일기」는 문학적 측면이 아닌 당시 생활상을 엿볼 수 있는 내용으로 눈길을 끌었다.

조선시대 육군 절충부 절충장군이던 양우종은 1893년(고종 30년) 12월 17일 조천포를 출발해 한양으로 가던 중 풍랑을 만나 일본 오키나와 지역에 표류했다가 이듬해 3월 10일 돌아오기까지의 과정을 일기 형식으로 기록했다. 장한철의 것만큼은 아니지만 표류 중 바닷물을 솥에 끓여 먹을 물을 마련했던 에피소드며 오키나와에서 돌아오는 길 들렀던 섬들에 대한 상세한 내용 등 당시 해양 루트를 짚어볼 수 있는 자료로 평가된다.

이같이 조선시대에 중국과 유구, 일본에 표류한 경우는 기록에 있는 것만도 40차례 가까이 된다.

바람과 파도에 휩쓸린 사연은 같지만 경로에 따라 부르는 명칭에는 차이가 있었다.

표류인(漂流人)은 제주 사람이 항해 중에 바람을 잘못 만나 중국이나 일본, 유구 등지로 떠밀려갔다가 다시 되돌아온 사람을 지칭한다.

표도인(漂到人)은 외국 사람들이 제주로 떠밀려온 경우다. 대부분 중국, 일본과 유구국 사람들로 이들이 제주 땅을 밟은 것만 20여 회에 이르는 것으로 추정되고 있다.

서양 사람들도 근해를 항해하다가 풍랑을 만나 떠온 경우가 있었다. 인조 5년(1627) 9월 얀 얀세 웰테부리(Jan Janse Weltevree)가 제주에 상륙했다. 그들은 오우벨 켈크(Ouwer Kerck)호를 타고 일본으로 가다가 물을 구하기 위해 선원 2명과 함께 보트로 상륙했다가 관헌에게 붙잡혔다. 이 후 웰테부리는 나중 한국 명 박연(朴淵)으로 고치고, 조선이 서양과의 교류에 도움을 줬다.

네덜란드 사람 하멜(Hendrik Hamel)이 탄 스페르웨르(Sperwer)호가 태풍으로 대정현 해안에서 좌초한 일도 있었다. 하멜 일행은 1653년 8월 16일부터 1656년 3월까지 약 1년 9개월동안 제주에 머물렀다.「하멜표류기」는 이들이 한양에 압송된 뒤 전라도 병영 등에 분산 수용됐다가 일본으로 탈출, 귀국한 뒤 작성됐다.

# 신화·전설의 뿌리가 되다

제주에서 '표류'는 신화와 전설 등 인문환경 형성에 지대한 영향을 미쳤다. 제주 최초 왕국인 탐라의 개국신화에서 벽랑국 삼공주는 목함을 타고 표류를 해온다. 제주도 무속 신앙 속 신들 중에도 표류를 통해 제주에 발을 내린 사연이 적잖다.

바다밭을 관리하는 영등신은 해마다 저 먼 바다로부터 제주를 방문하는 바람의 신이다. 전설에 의하면 영등은 옛날 제주 어부들이 풍랑을 만나 외눈박이 거인이 있는 섬에 표류해 가자 바람을 일으켜 구해줬다 대신 목숨을 잃은 인물이다. 조각난 시신이 파도에 실려 제주에 표류해오자 어부들이 이를 수습해 굿을 해줬다고 한다.

송당의 금백조 여신이나 내왓당의 천자또마누라, 한수리의 영등당, 우도 영등할망당 등은 바다를 건너온 신들이다. 칠성본풀이, 토산당본풀이, 차귀당본풀이 등은 뱀 신앙이 제주 토착 신앙이 아니라 바다를 건너 온 것임을 시사한다. 바다 저 너머에 있다는 이상향 이어도나 김복수라는 사람이 지금의 베트남인 안남에 표착했다 돌아온 이야기가 녹아있는 민요 '오돌또기' 도 있다. 바닷길인 해류를 타고 오가는 동안 삶의 이야기는 끊임없이 진화했고 또 신화가 됐다.

제주의 관점에서 봤을 때 표해록은 하나의 도전기나 마찬가지다. 배에 의지해 바다를 개척했고 그 과정에서 겪었던 고난의 결과물을 기록으로 남긴 것이 표해록이다. 단순한 기록 이상의 가치도 충분하다.

장한철의 「표해록」에는 당시의 해로와 해류((海流)), 계절풍 등에 관한 해양 관련 정보가 정리돼 있어 해양지리서로서 문헌적 가치가 높다. 특히 제주도의 삼성(三姓) 신화와 관련한 이야기, 백록담과 설문대 할망의 전설, 유구 태자에 관한 전설 등 당시 제주의 전설이 풍부하게 기록되어 있는 설화집으로서의 가치도가 높다.

표류자의 심리를 상세하게 써놓은 것은 물론이고 습하고 정적인 해상(海上)에서의 생활 속에서 깊어진 문학성 감수성 역시 충분히 녹여냈다. 무엇보다 극적인 해양 표류체험을 사실적으로 기술함으로써 '체험의 문학화'와 '해양문학'이란 결과물을 탄생시켰다.

표해록 진본은 2008년 12월 제주도유형문화재 제27호로 지정, 현재 국립제주박물관에 보관돼 있다.

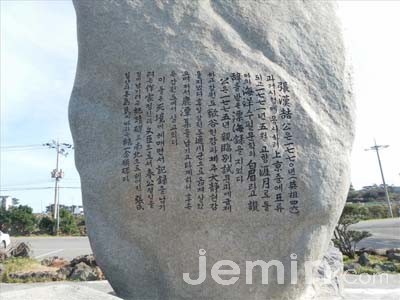

표해록상징조형물건립추진위원회(위원장 김종호 전 애월문학회 회장)의 주도로 지난해 애월 한담에 장한철 선생 표해록 기적비가 세워졌다.