[제주 ‘길’에서 묻다] 제주 해안 방사탑

자연재해·시간 등의 이유로 일부 훼손…문화재 17기 보호

열 걸음만 넘어도 차를 탄다는데 일부러 발 도장을 찍는 일이 슬쩍 번거로워지기 시작한다. 찬바람을 탓하고, 날씨 이유를 대고, 궁시렁 궁시렁 하늘이며 땅에 하소연을 해본다. 발품을 팔아야만 가슴을 내놓는 것들에게는 미안할 따름이다. 해안을 따라 걷는 길. 무언가가 슬그머니 옷깃을 잡는다. 바람의 세기에 따라 높게 또는 낮게 쌓아올려진 돌담을 등지고 만난 해안가 방사탑들이다.

# 솥과 밥주걱에 담은 바람

흥미롭게 진지하게 제주를 바라보게 하는 것들에는 제주의 삶과 믿음, 정서적 공감대가 담겨있다.

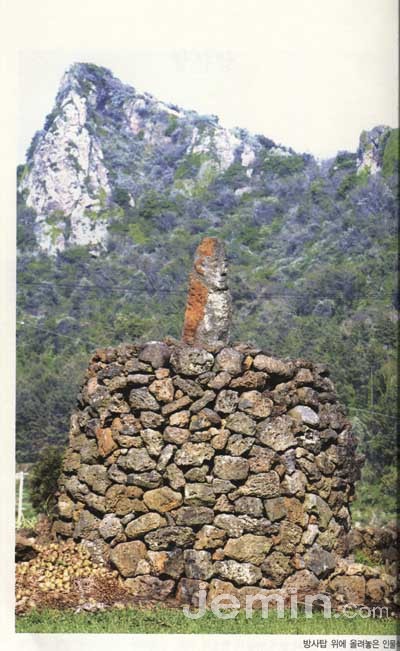

방사탑은 그를 설명할 수 있는 좋은 아이템이다. 방사탑은 풍수적으로 마을의 허(虛)함을 보완하고, 살(煞)을 누르기 위해서 세워 부정한 기운을 막았던 돌탑이다.

마을 사람이 이유없이 자주 변을 당한다거나, 과부가 많이 생긴다거나, 질병이 창궐한다든가, 왜구의 침입이 있다든가 하는 각종 액운을 이겨내거나 또는 미연에 방지하고자 하는 의미를 담았다고 한다. 마을의 안녕을 위한 것인 만큼 방사탑을 쌓는 작업에는 마을 사람 모두가 참여했다. 한 사람 한 사람이 손으로 돌을 날라 쌓는데, 그 안에는 마을의 재난을 이겨내 달라는 의미로 불에 강한 솥과 외부의 재물을 마을 안으로 담아 달라는 듯에서 쌀알 한 알 허투루 흘리지 않는 밥주걱을 넣었다.

완만한 원뿔형 또는 원통형 모양새 역시 그 균형감 등에서 제주 문화의 예술적·미적 가치와 특징을 잘 보여준다는 평가를 받고 있다. 그 것보다 더 중요한 의미는 마을 공동체 의식이 아니었을까.

과거 동서 또는 남북의 방위, 남녀 음양의 대비 북에서 불어오는 서북풍의 바람 길과 남쪽에서 올라오는 태풍과 조류 등 풍수적 조건과 조류의 흐름을 조절하는 문화적 풍향계 역할을 하던 신앙적 상징물은 이제 여기 저기 지천에 깔려있다.

제주4·3의 해원하는 의미의 방사탑이 쌓여졌고 제주적 분위기를 담은 건축 장식 등으로 종종 활용됐던 까닭이다.

대신 섬 땅 사람들을 지켰던 상징물들은 시나브로 사라지고 있다. 태풍 같은 자연 재해 때문이라면 아쉬운 마음을 달래기가 수월했을지 모른다. 하지만 해안도로를 내고 하나 둘 시설물이 설치되면서 하릴없이 무너져 내리는 것들에서 철철 진홍색 피가 흘러내리는 듯싶다.

터덜터덜 아쉬운 마음 끝에 제주시 조천읍 신흥리 바다에 닿았다. 언제나처럼 전설 같은 바다가 있다. 제주를 찾은 한 외국인이 비행기에서 내려다본 신흥리에 빠져 마을을 사겠다고 나섰을 만큼 아름다운 그 곳엔 예전보다 그 맛이 조금 가벼워진 U자형 바다가 여인의 가슴팍처럼 농염은 곡선미를 뽐낸다.

일부러 신흥리 바다를 들른 이유는 하나, '신흥오탑'을 확인하기 위함이다. '신흥오탑'은 U자형 바다의 움푹 들어간 해안 지형을 마을 사람들은 큰개라 부른다. 큰 개 안에 방사탑 3기가, U자형 해안의 시작점과 끝점에 각각 1기씩 모두해서 5기의 방사탑을 부르는 이름이다.

물이 빠지면 뭍의 여느 방사탑과 다를 바 없는 모습이지만 물이 들면 사정이 달라진다. 바닷물이 들어차 방사탑을 반쯤 삼키면 영락없는 섬이 된다. U자의 시작점에 있는 오다리탑(오래탑)과 큰 개 안에 있는 생이탑은 예전 그대로를 유지하고 있지만 나머지는 말 그대로 요즘 사람들의 손을 거쳤다.

지난 2002년 태풍 루사가 섬을 삼킬 때 마을을 대신하듯 방사탑 1기가 상처를 입었다. 다른 2기 역시 시간을 이기지 못했다는 믿지 못할 이유로 손을 탔다.

그 후유증은 컸다. 중장비를 이용한 듯 큰 돌을 괴고 탄탄한 안정감을 강조하다보니 옛 정취 따위는 오간데 없이 사라지고 이질감까지 느껴지게 한다.

멀리서 동동 발을 구르는 마음이 겨울만 같다. 오탑에 대한 이야기를 늘어놓는 어르신의 기억이 맴맴 귓가만 맴돈다. 문화 정체성에 대한 논의는 벌써 일찍부터 시작됐지만 '개발'이란 벽을 넘기에는 아직 힘이 부치다. '해안가에서 자주 보인다'는 말이 '원형은 없어지고 언제 사라질지 모른'으로 해석되는 것만 같아 마음이 무겁다.