[기획=제주 말산업이 뛴다] 2. 제주 마목장의 역사

국가가 직접 관리 공마 폐단 심각

제주사람들 도적 전락 아픔의 역사

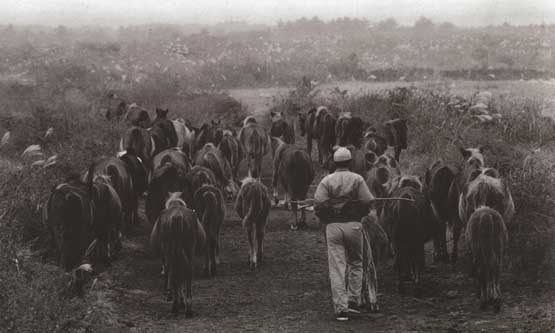

현재 제주지역내 목장들의 역사를 거꾸로 거슬러 올라가면 제주마목장이 자리잡고 있다. 조선시대 10소장으로 대표되는 제주 마목장은 도 전역에 걸쳐 조성됐으며, 현재까지도 그 흔적이 남아있다. 제주사람들은 돌목책인 잣으로 둘러싸인 마목장에서 많은 말들을 방목해 사육했고, 매년 말들을 국가에 바쳐야 했다. 이 과정에서 제주인들은 힘든 고초를 겪을 수밖에 없었고, 이는 제주인들에게 있어 또 하나의 아픈 역사로 남아있다.

△제주 마목장

제주마목장은 고려 시대 몽골이 현재의 서귀포시 성산읍 수산리 일대에 몽골식 마목장인 탐라목장을 건설하면서 시작됐다.

이어 조선시대에 들어 제주도 중산간지대 목마장에 돌담(잣성)을 쌓아 말을 방목하게 했고, 이를 대표하는 것이 10소장(목마장)이다. 이들 10소장의 경계는 돌담을 길게 쌓은 잣성이며, 현재도 도내 전역에 흔적이 남아있다.

제주도 목마장은 한라산을 중심으로 쌓은 타원형인 잣성 165리를 10개의 구역으로 나눈 10소장과 1·2·3·9·10소장의 상잣(산림지대에 쌓은 잣성)을 경계로 해 산장(산마장)이 설치됐다.

1소장은 현재 구좌읍에 속하며, 현재 송당목장과 세화공동목장 등이 속한다. 2소장은 조천읍 지역으로, 선흘·대흘 등 4개의 마을공동목장이 남아 있다. 3소장은 제주시 위에 위치해 있으며, 제주대와 4·3공원 등이 속해 있는 곳으로, 회천공동목장 등이 남아있다.

4소장은 제주시 서쪽인 오라동부터 무수천, 외도천 상류까지 이어진 지역으로 해안공동목장과 제주도축산진흥원 등이 위치해 있다. 5소장은 애월읍 지역으로, 현재 제주경마공원과 장전리 제주마 망아지 생산기지가 있는 곳이다. 6소장은 애월읍·한림읍·한경면에 걸쳐 있으며, 10소장 가운데 가장 많은 말을 사육했다. 현재 이시돌목장이 위치한 곳이기도 하다.

7소장은 안덕면 지역으로, 현재 동화목장과 송악목장, 서광공동목장 등이 위치해 있다. 8소장은 현재 서귀포시 색달천에서 시작해 악근내까지 이어지는 지역으로, 초원목장과 도순공동목장 등이 있다. 9소장은 서귀포시 서호동부터 표선면 가시리까지 이어지는 지역으로, 위귀공동목장과 신례공동목장 등이 있는 곳이다. 10소장은 성읍리를 중심으로 펼쳐진 지역으로, 현재 성읍목장 등이 위치해 있다.

또 산마장은 2소장(조천읍)과 9·10소장(남원읍·표선면) 등을 경계로 한라산 중턱인 해발 400m 이상 지대에 위치한 산간목장으로, 침장·상장·녹산장이 운영됐다.

제주지역에는 10소장과 산마장 이외에도 국왕에게 바치는 어승마·진상마 등을 사육하는 별둔장이라는 특별목장이 3·6·10소장에 설치됐다.

이들 10소장으로 대표되는 제주도의 목마장은 국가의 마정조직에 의해 관리됐다. 중앙정부는 각 목장의 말이나 소를 효과적으로 관리하기 위해 사람 호적과 같은 우마적을 작성해 관리했다.

우마적에는 나이, 털의 색깔, 관리하는 주인의 성명 등을 기록했고, 태조 7년 우마적을 작성한 결과 말은 4414필, 소는 1914두였다.

마정조직은 조선 초 몇 차례의 과정을 거쳐 정비됐으며, 제주목사-감목관-마감-군두-군부-목자로 이어지는 획일적인 조직체계를 형성했다.

또한 마정조직의 최말단인 목자들은 제주지역에서 가장 고역으로 인식돼 어느 누구도 맡으려 하지 않았다. 한번 목자가 되면 집안이 패가망신될 지경으로, 심지어 처자식을 파는 경우가 비일비재하다는 기록이 남아있다.

한편 제주 목마장은 일제시대를 거치면서 군유지, 사유지, 마을공동목장으로 등재됐고, 광복 이후 마을공동목장과 개인 및 기업목장에서는 제주마보다 한우와 육우를 더 많이 사육하게 됐다.

조선시대 도내 목장에서는 일반적으로 4000∼1만필 내외의 말이 사육됐고, 이들 말은 모두 중앙정부에 공물로 진상됐다.

제주공마는 해마다 바치는 연례공마, 3년마다 바치는 식년공마, 그리고 부정기적으로 수시로 바치는 경우가 있었다.

연례공마는 대체적으로 270필 내외였고, 식년공마는 자·묘·오·유가 들어가는 해에 바치는 말로 200∼700필 내외가 시기에 따라 차등 진상됐다.

그러나 무엇보다도 공마에서 가장 충당하기 힘든 것은 부정기적으로 바치는 말의 수가 문제였다.

왕명에 의해 말의 징발이 수시로 이뤄졌기 때문에 도민들의 부담이 가중됐고, 관리들은 민간에서 기르는 말을 빼앗아 사사로이 중앙정부에 바치기도 하는 등 폐단이 컸다.

공마는 중앙정부가 우마적에 기초해 징발대상의 말을 선정했고, 제주목사는 마정조직 체계에 따라 각 목장에서 말을 징발했다.

더구나 말을 실은 선박이 태풍 등으로 인해 피해를 입는 경우도 빈번해 공마의 폐단은 심각한 수준이었다.

공마를 위해 정부는 제주의 중산간 일대를 모두 목장지대로 묶어 놓고, 목초지 확보 차원에서 이곳에서 농사를 짓는 것을 법으로 금지했다. 이 때문에 제주도민들은 상대적으로 농경지가 줄어들 수밖에 없었고, 그만큼 도민들의 생활은 더욱 궁핍해 졌다.

또한 관아에서는 도내 목마장에 있는 말을 점검하기 위해 도민들을 수시로 동원했고, 일부 도민들은 이같은 동원으로 인해 1년 농사를 망치는 경우가 허다했다. 여기에 흉년까지 겹치면 도민들의 생활은 더욱 어려워질 수밖에 없었다.

이런 상황 속에서 기근에 허덕이는 도민 가운데 일부는 한라산 속으로 숨어 들어가 몰래 우마를 훔친 후 도살해 생계를 유지하는 우마도적까지 발생하기도 했다.

결국 국가권력에 의해 말을 키울 수밖에 없는 운명을 타고 난 옛 제주사람들에 있어 제주마는 소중한 존재이면서도, 가장 싫은 존재이기도 했다.