[제주 ‘길’에서 묻다] 제주 잠녀길③

떠나올 때 보다 더 먼 돌아가는 길, 귀향 대신 정착 선택도

먼저 구룡포에 인연을 맺은 '삼춘'이 기억은 맴맴 제자리를 돌고 또 돈다. 바람 탓이다, 세월 탓이다 했지만 그들을 기억하지 않은 우리 탓도 있다. "아이고 아야 먼데까지 어찌 왔누"하는 소리 뒤로 '미안합니다'하는 말이 메아리처럼 울린다.

터거덕 터거덕. 간이 손수레 바퀴가 연신 아스팔트를 쳐댄다. 하루 일을 간신히 마치고 귀가를 서두르는 어머니들의 걸음이 바쁘다. 누가 기다리는 것도, 가서 할 일도 없다. 그저 습관이다.

# "시집오면 물질은 안 해도 되나 했지…"

고향에서 왔다는 말에 잠시 고개를 돌려 눈을 맞춰 주는 것이 전부다. 취재를 하는 동안 절반이상 어머니들의 뒷모습만 봤다. 그 중 반은 뒤통수다. 그저 작업이 끝나기를 하릴없이 기다리고 또 기다리고. 그래봐야 언젠가 목돈을 쥐고 집을 돌아갈 날을 기다리던 그 때와 비교하면 이 정도는 일도 아니다.

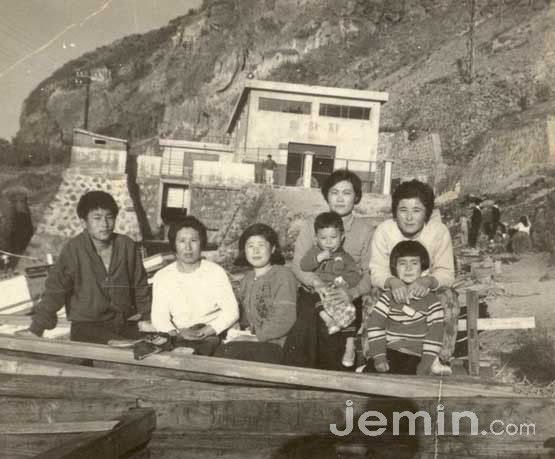

어머니들의 사연은 비슷하면서도 조금씩 다르다. 김춘자 어머니(74·한경 고산 출신)는 제주보다 구룡포에서의 기억이 더 많다. 슬쩍 제주 말 흔적이 남아있기는 하지만 간신히 걸음마를 뗄 무렵 작업을 하기 위해 구룡포까지 온 어머니의 등에 대롱대롱 매달려 있던 것이 전부다. 대신 김 어머니는 제주 잠녀들이 오고 또 간 일들을 기억하고 있다.

"언제였더라 한 몇 십명이 왔었는데 일을 어찌나 잘 하던지 주변에서 시샘이 대단했다"며 "워낙 손도 빠르고 물에 들어가면 숨도 오래 참고 이길 수 없으니까 나중에는 언니 동생하고 인정도 하고…".

지금은 물질을 하러 구룡포까지 오는 경우가 드물다. 고향 생각이 간절해도 몇 번을 망설이고 또 꼬박 하루 거리를 이동하던 것도 다 옛날 일이다.

"비행기 타면 금방이야. (집 식구들한테)오라고 해도 안 오지. 그래서 내가 가". 단순 명료하다. 통통 거리는 연락선과 한참을 씨름하던 기억도 70은 넘은 잠녀들의 몫이다. 60대는 보다 편안하고 시간도 빠른 카페리가 익숙하다. 50대 부터는 아예 비행기를 탔다. 잠녀의 길을 더듬어가는 작업도 비슷하다. 고속버스까지는 아니지만 일부러 차를 달려 포항을 찍고 구룡포에 닿았다. 이제야 쭉 도로가 나 있어서 편안하지만 옛날 그 길을 풀썩 풀썩 먼지를 내며 달렸다. 물질을 하는 것 보다 물질하러 가는 길이 100배는 더 힘들었다.

고춘선 어머니(63·구좌 행원 출신)는 결혼과 함께 구룡포에 왔다. 고향에서는 물질을 하지 않았다. 구룡포에서 배웠다. "구룡포에 제주 사람들이 꽤 살았다"고 기억을 꺼낸 어머니는 "성실한 것만 보고 결혼을 했는데 한참 차를 타고 걷고 해서 여기까지 왔다"고 말했다.

집안 여자가 놀아서는 살림을 꾸리기 어려운 사정은 제주나 구룡포나 매한가지였다. 어깨 너머로 다른 잠녀들이 작업하는 것을 배우다보니 이제는 바다에 나가지 않으면 어딘가 허전할 지경이 됐다. "여기로 시집오면 물질은 안 해도 되나 보다 했는데…" 채 마무리 못한 말은 바람이 채운다.

돌아오는 길은 왜 인지 더 멀게 느껴진다. 묻고 또 확인하며 한참을 돌아간 길은 "속았쪄"하는 말 한마디에 사라졌지만 막상 돌아오는 길 발이 천근 만근이다.

45년만에 고향 마을에 왔다는 독도 김신열 할머니(75)도 그랬다. 어머니의 재가로 한림읍 월령리로 주소를 옮긴 뒤 조금 늦은 19살에 배운 물질은 천직이 됐다. 어떻게든 자신이 먹고 살 재주를 찾아야 했고 '돈이 된다'는 말에 부산으로 다시 울릉도로, 독도로 바다를 찾아 다녔다.

독도에 들어간 것이 할머니 나이 30살이 곧 넘었을 때였다. 당시만 해도 '장'짐이라고 된장 정도를 챙기고 섬에 들어갔다. 독도수비대와 장을 나눠 먹으며 생활했던 기억은 지금 떠올려도 입이 마른다. 날씨가 나빠 섬을 나가는 시기를 조금이라도 놓치면 서로 눈치를 본다. 그렇게 얻은 장은 어떻게든 갚았다. 비 가릴 것도 여의치 않고 물 사정은 더 나빴다. 지금은 '돈'짐을 지고 섬과 섬, 바다 위를 오간다.

김 할머니는 "섬에 산다고 외상도 안 줘. 그래서 돈짐을 지고 가지". 차마 웃을 수가 없다. "그래도 없을 때보다는 훨씬 낫다"고 온몸으로 고향을 스캔한다. 이제 돌아가면 언제 다시 볼지 기약하기 어렵다는 것을 알기에 가족까지 가만히 김 할머니를 기다린다. "이렇게라도 왔으니까 다행이지. 너무 늦게 와서 부끄럽고…, 미안하고".

사람 구경도 힘들고, 이동하기도 어렵고 그 가운데서도 물질을 했다. 두고 온 고향 일이 늘 가슴을 맴돌았지만 한 번도 그 마음을 표현한 적이 없다. 억척스럽게 바다를 헤집다보니 이제는 독도 사람이 다 됐다.

김 할머니에게 제주는 "예전에 ~했다"는 기억밖에 없다. 울릉도·독도 사정의 훤하고 그 지역 사람처럼 말을 한다. 나이가 들어 예전만 못하지만 지금도 물에 들어가면 한 사람 몫은 충분히 한다는 할머니다. 꼭 짚어 제주를 말하지 않았지만 할머니는 바다에 있었다. 잠녀에게는 바다가 고향이다. 돌아돌아 고향에도 닿고 그 곳의 사정을 싣고도 온다. 뭐를 하던 제주 바다의 것과 비교를 하게 된다. 그들의 길은 그렇게 바다로 나서 돌아온다.

잠녀들의 흔적은 일본 치바현이나 러시아 블라디보스톡까지 이어진다. 물질을 하러 평양까지 갔다 평양기생 앞에서 소리를 했던 기억도 생생하다. 목숨을 수십번 놓았다 들었다 했다. 일제 수탈을 피해 섬을 떠났다 중국까지 갔던 할머니의 소지품에는 여전히 제주 바다에서 썼던 '눈'이 있다. "바다를 보면서 많이 울기도 했지만 바다가 있어서 견딜 수 있었다"는 말이 흉터처럼 남는다. 고 미 기자 popmee@jemin.com

특별취재반=김대생 경제부장·고미 교육체육문화부장·한권 사회부 기자·김오순 제주문화예술재단 학예사