[제주 ‘길’에서 묻다] 전남-제주 바닷길

'섬'영역적 한계 극복…교류·개척 등 제주사 한 페이지

한 때는 사람을 실어 날랐다. 삶을 위해 목숨을 내건 길이기도 했고, 살아남기 위해 조공을 보내던 길이기도 했다. 그냥 사람이 아니라 '유배'란 수식어가 덧씌워진 이들의 미련이 뚝뚝 떨어져 섬을 이룬 길이었다. 한 때 사람보다 귀한 대접을 받았던 말을 실어 나르고, 한 시절을 풍미했던 옹기가 건너오던 길. '뱃길'이다. 섬이라는 영역적 한계를 허무는 키워드기도 하다.

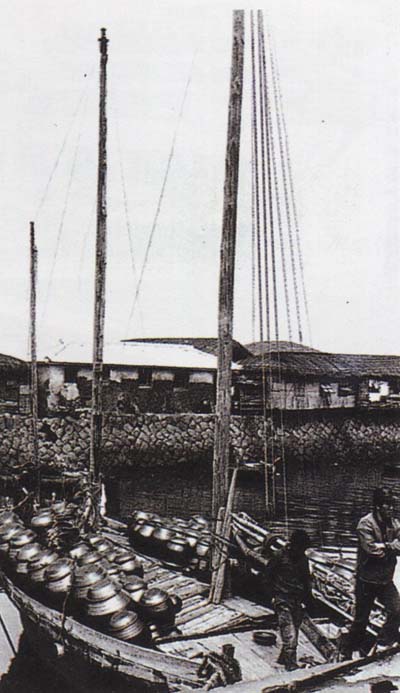

# 근세 옹기뱃길을 더듬다

"한 배 가득 실은 옹기 다 풀면(팔면) 쌀 300섬이지라. 긍께 배 주인이 사공에게 전 재산을 맡기는 거지."

강진과 제주의 뱃길을 이야기하면서 옹기 뱃길을 빼놓을 수 없다.

두 지역은 외부 그릇문화가 들어가는 또 제주의 말이 나오는 바닷길로 이어지며 가까운(?) 사이가 됐다고들 한다. 믿거나 말거나 강진군 마량면에서는 간혹 구멍이 뻥뻥 뚫린 제주 현무암이 발에 채인다. 300여 년 전 제주 공출마를 배로 실어 올 때 배 바닥에 하나 가득 돌을 싣고 왔던 흔적이다. 말을 배 위에 실었던 까닭에 배가 기우는 것을 막기 위해 돌을 실었다가 말을 내려놓고 돌아가는 길에는 배의 무게를 줄이기 위해 돌을 놓고 갔다는 기억이 아직 남아있다. 말로 맺어진 뱃길은 옹기와 비교하면 보다 옛 길이다.

옹기뱃길은 근세 해양 교류의 증거다. 강진 칠량면 봉황마을에서 배를 띄우면 남해 바다 물길을 따라 전국 각지로 연결됐다. 처음에는 '전국'의 범위에 제주도가 포함돼 있지 않았다. 옹기배 선장 출신인 주정식 옹(79)의 기억에 의존하자면 1969년과 1970년 어간 봉황 마을 주민하나가 추자도에 옹기를 팔러 나갔다 풍랑을 만나 제주도로 표류하게 됐다. 강진옹기에 대한 지역 반응이 의외로 좋아 저절로 뱃길이 열렸다. 정작 제주 옹기뱃길을 열었던 주민은 이후 바다에서 목숨을 잃었다.

잘 살펴보면 당시 배는 풍선이었다. 2010년 복원된 봉황호 역시 길이 20m, 너비 5.9m, 깊이 1.9m로 세 개의 돛이 달려 있다. 동력을 사용하지 않고 바람의 힘만으로 항해한다.

1970년대 이후 동력선의 등장, 육상교통의 발달, 플라스틱 제품 보급으로 자연 소멸됐지만 바람 뜻대로 제주에 들어온 강진 옹기의 인기는 대단했다.

대부분 옹기배가 정박한 곳은 제주시 화북항이었다. 하지만 바람 운을 무시할 수는 없었다. 동풍이 불면 애월읍 애월항, 서풍이 불면 조천읍 신촌항, 서풍을 더 많이 타면 남쪽 성산포까지 들어갔다. 함께 선단을 이뤘던 배들이 제주에 가까워지면 자연스럽게 항구를 나눠 쓰기도 했다. 가만히 살펴보면 제주의 동북쪽과 동남쪽을 선호한 듯 보인다. 화북황을 거점으로 조금 더 내려가면 조천읍 신촌항, 성산읍 오조리 포구까지 한 선으로 이어진다. 이 포구들은 모두 마을에 형성돼 있는 작은 포구라는 공통점을 가지고 있다. 화북포구에서 서쪽으로 제주항이 있었고, 신촌 포구 남쪽에는 조천항이 있었다. 오조리 포구는 지척에 성산항을 두고 있었지만 큰 항구 대신 작은 포구를 골랐다. '입출항 허가'라는 기준이 모호하던 시절 굳이 큰 항구를 고집할 필요도 없었고 마을에 가까운 포구에서 바로 판매를 할 수 있다는 점을 애써 무시할 이유도 없었던 듯 싶다.

이들 지역에는 강진 옹기의 흔적이 여기저기 확인된다. 물허벅을 등에 지던 제주에서 간혹 발견되는 머리에 이는 물동이는 대부분 강진 것으로 추정된다. 오조리 포구 인근 당제를 지내는 곳을 한 때 '독지단'이라고 불렀다는 얘기도 있다.

따뜻한 기후 등의 영향으로 주로 곡식을 보관하는 용도로 제주 사람들이 요긴하게 사용했다는 설이 가장 유력하다.

1960년대 말 칠량배가 제주도로 들어간 초창기에는 배 위에서 옹기를 팔았다. 1970년대 초반까지만 해도 물허벅 같은 일부 생활용품밖에 제작할 수 없었던 지역 사정들로 강진 옹기는 현금거래로만 판매될 만큼 호황을 누렸다. 하지만 시간이 흐르면서 옹기를 직접 손수레에 실고 팔러다녀야 할 정도로 사정이 변했다.

불과 10년도 되지 않은 동안 일어난 일이다. 1970년대 후반부터 꺾이기 시작한 제주 옹기 시장은 플라스틱 홍수에 무릎을 꿇었다. 1979년 제주로 향하던 강진옹기배가 일본으로 표류하다 선원이 모두 목숨을 잃는 사고를 계기로 뱃길이 쇠퇴한다.

지금은 기억하는 사람만 아는 뱃길로 남아 있다.

기억하는 이들 중에 현직 언론인인 주희춘 강진신문 편집국장(47)이 있다. 그가 오랜 기간 진행한 탐사 보도를 정리해 2008년 발간한 「제주 고대 항로를 추적한다」는 역사적 기록과 함께 오늘을 살고 있는 사람들의 기억을 보탠 해양 역사서로 꼽힌다. 그의 책 안에는 1970년대 돛배를 타고 수십년 동안 강진 칠량 옹기를 싣고 제주바다를 드나들었던 20여명이 넘는 사공 중 생존자인 신일봉 옹(2006년 당시 84세)과 김우식옹(〃 83세), 김봉식옹(79)의 이야기가 나온다.

이들 노인들은 제주를 오고간 옹기 뱃길의 산증인들로 반세기가 넘는 옛 항해 이야기를 품고 있었다. 제주와 강진 사이 수많은 섬-대모도·청산도·소안도·추자도-들이 징검다리이자 신풍을 피할 수 있는 후풍처로 존재했던 까닭에 뱃길도 유지할 수 있었다. 당시 희망의 불빛과 같았던 것은 멀리 보이는 한라산이었다.

옛 뱃길을 더듬는 일은 여러 가지 측면에서 의미가 있다. 바람을 의지할 수밖에 없었던 사공들은 눈을 뜨자 마자 하늘을 봤다. 한참 하늘을 주시하던 사공이 "오늘은 아니"라고 말을 하면 배는 항구를 떠날 수 없다. '사공들의 날씨는 삼일을 내다 본다'는 말도 있을 정도다. 하늘에서 뭐를 보는지는 사공들만 안다. 이른바 목측, 민속지식이다.

다음은 항해술이다. 항해자들은 시인거리에 있는 섬이나 육지를 확인할 수 있어야 뱃머리를 잡았다. 육지도 보이지 않는 항해는 목숨 서너 개를 챙겨둔 다음에야 가능한 일이었다. 강진군의 옛 지명도 주목할 만하다. '탐진(耽津)'.

「동국여지승람」 강진현 편에는 탐라의 사자(使者)가 신라에 조공할 때 배를 여기에 머물렀으므로 이름을 '탐진'이라 하였다고 기록 하고있다.이후 고려로 이어지면서 어마(御馬),병마(兵馬)을 비롯한 많은 물산들이 오갔던 뱃길로 또 조선시대로 들어서면서 우암 송시열에서 추사 김정희에 이르기까지 유배인의 굴곡진 한숨으로 점철된 뱃길이기도 하다. 네델란드 출신 하멜일행이 1653년 8월에 제주에 표착하여 역류되어 다음해 5월에 한양으로 압송되어 갔던 뱃길이었다. 그냥 '길'이란 이름을 다는 것은 아니다. 역사 속 뱃길은 그대로 교류사이자 개척사다.

특별취재반=김대생 경제부장·고미 교육체육문화부장·한권 사회부 기자·김오순 제주문화예술재단 학예사