[다시 걷는 오름 나그네] <24>아부오름

정상부 트레킹 등 탐방 1시간이면 충분

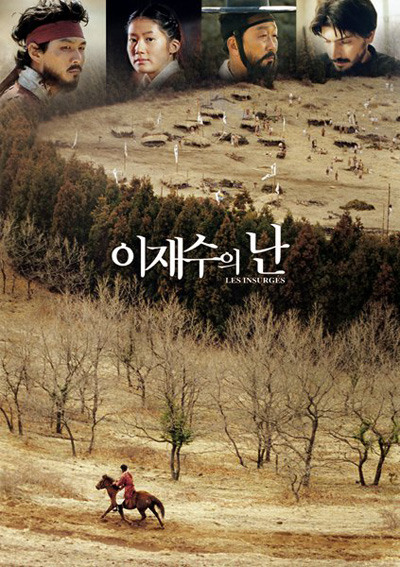

아부오름은 감춰진 보석이다. 겉으로 보기엔 나지막한 뒷동산에 불과하나 속은 경탄을 자아내게 하는 절경을 품고 있다. 자신의 실제 높이보다 27m나 깊은 화구를 갖고 있어 말 그대로 '속이 깊은' 오름이기도 하다. 그렇게 오름 중앙부에 둥그렇게 쏘옥 들어간 분화구는 마치 어린 시절 여동생의 볼우물을 보는 듯 정겹게 다가온다. 그래서 마음이 푸근해지는 아부오름은 20세기 초 제주의 아픔을 담은 '이재수의 난' 등 영화 촬영지로도 인기를 끌고 있는 좋은 오름이다.

아부오름은 제주시 구좌읍 송당리 산164-1번지 '송당마을공동목장' 안에 위치해 있다. 아부오름은 외유내강형으로 외관은 그리 대단치 않다. 일단 오름 자체 높이인 비고가 51m로 도내 368개 오름 가운데 244번째에 불과할 만큼 낮다. 반면 면적은 31만4926㎡(124번째)여서 낮고 펑퍼짐한 모습이다.

하지만 내면은 다르다. 속이 깊다. 자신의 실제 높이보다 27m나 깊은 78m 깊이의 분화구를 갖고 있다. 분화구 바닥 기준 높이로 친다면 166번째로 순위를 앞당길 수 있다. 저경이 670m에 둘레는 2012m다.

오름명은 타원형의 안정적인 굼부리가 좌정해 앉은 어른을 닮았다고 하여 아부악(亞父岳 또는 阿父岳), 송당마을과 당오름 앞(남쪽)에 있어 앞오름(前岳)이라 불렀다는 설이 있다. 아부(亞父)는 아버지 다음으로 존경하는 사람, 아부(阿父)는 아버지를 뜻하는 제주말이다. 하지만 '아부'라는 명칭은 일제 강점기 이후에 나타난 반면 이전에는 전악 등으로 표기됐던 만큼 '앞오름'이 정명이라는 설에 힘이 실리는 양상이다.

입구에서 30여m 전진하면 바로 왼쪽에 영화 속 연인에서 실제 부부의 연을 맺은 장동건·고소영이 주연을 맡은 '연풍연가'의 팽나무와 벤치(〃B)가 있다. 정상 오르기도 힘들지 않다. 거리도 짧고 경사도 가파르지 않아 5분 정도면 정상부 입구(〃C)다. 여기서 30m 남서쪽이 아부오름의 최정상 표고 301.4m 지점(〃D)이다.

오름 정상부에 오르면 비로소 왜 아부오름을 칭송하는 지 스스로 답을 얻게 된다. 평균 지름이 160m에 바닥둘레가 500m(바깥둘레 1400m)가 넘는 분화구(〃E)가 오름 가운데 자리하고 있다. 로마의 원형경기장을 연상케 하는 거대한 분화구다. 어느 오름꾼은 "산의 중심에는 허공뿐이고 모든 둘레가 정상이다. 가장 높은 봉우리가 있어야할 자리에 가장 낮은 밑바닥이 있어 공간의 개념을 허문다"고 경탄하기도 했다.

특히 분화구 외곽을 따라 이중으로 심어진 삼나무는 또 다른 비경을 제공한다. 1978년 국고보조로 우마의 피서림 목적으로 식재된 것이 거목으로 자라 이제는 아부오름의 '트레이드 마크'로 자리매김했다.

분화구로 내려가는 길은 특별히 정해져 있지 않다. 어디서든 내려가다 보면 분화구를 둘러싸고 있는 '삼나무 요새'와 마주할 수 있다. 분화구는 깊은 만큼 고요함을 선사한다. 분화구 중심에 서서 한 바퀴 둘러보며 우주를 상상도 해볼 수 있다. 오르내리는 데 5분씩 10분이다.

정상부 1바퀴는 대략 1.5㎞로 20분 정도면 돌 수 있다. 정상부 트레킹 자체도 좋지만 장소를 달리하며 감상하는 오름군도 즐거움이다. 정상부 입구에서 동쪽 방향으로 돌면 좌보미·문석이오름·거미오름·높은오름·다랑쉬오름·돝오름·당오름·밧돌오름·안돌오름·거슨새미·칡오름·민오름·비치미오름·족은도림·도리미오름 등이 눈에 잡힐 듯 다가온다. 그 뒤 멀리 있어 실루엣으로 합작, 완성해지는 오름의 선은 그야말로 제주만이 연출 가능한 절경이다. 아부오름은 여유롭게 걸어도 1시간이 채 걸리지 않는다.

원형 분화구를 가진 가까운 아부오름은 마르(Maar)형의 전형이다. 수분이 마그마에 의해 급속히 가열, 기화하는 수증기성 폭발로 지표물질을 날렸기 때문에 분화구 높이가 면적에 비해 상대적으로 낮다. 아부오름은 산굼부리·하논과 함께 도내 대표적 마르형 분화구다.

아부오름은 식물군락의 변화를 잘 보여주는 오름 가운데 하나다. 과거엔 오름 내외사면을 따라 잔디군락이 넓게 형성돼 있었으나 해송·국수나무 등 목본식물군락으로 천이가 빠르게 진행되고 있다. 특히 화입이 사실상 금지되면서 찔레·청미래덩굴 등 가시나무의 점유면적도 계속 늘고 있는 상황이다.

김대신 한라산연구소 연구사는 "이러한 식생변화는 오랜 세월 적응해 살아온 단초형 식물군락, 특히 우리나라에선 황해도 이북과 제주도 동부지역에만 자라는 피뿌리풀 같은 희귀식물의 생육을 어렵게 할 가능성이 높다"고 말했다.

봄철 오름에는 계절의 상징인 진한 보라색의 제비꽃을 비롯, 털제비꽃·콩제비꽃·낚시제비꽃을 비롯, 노란색의 꽃을 피운 양지꽃·솜양지꽃과 금방망이·솜나물·산자고 등이 눈에 띈다. 글·사진 김철웅 기자

| 영화 배경 장소로도 '유명세'

아부오름에서 찍은 영화 가운데 가장 대표적인 게 박광수 감독(57)의 '이재수의 난(1999년 개봉)'이다. 박 감독은 제주 출신 소설가 현기영의 '변방에 우짓는 새'를 각색, 1901년 이 땅에 있었던 제주민병과 천주교도간의 비극적인 충돌을 그렸다. 박광수 감독은 아부오름 분화구에 지름이 1.4㎞나 되는 국내 최대의 오픈세트를 제작, 제주성을 점거한 천주교도와 '최후의 결전'을 위해 민병들이 집결한 황사평으로 설정, 여러 채의 전투막사와 수십 개의 움막을 설치하고 많은 장면을 촬영했다. '이재수의 난'은 당시 잘 나가던 이정재· 심은하 호화 주연에 32억원의 제작비가 투입된 첫 한불합작 영화로 화제를 모았으나 제37회 대종상영화제 음악상·의상상을 수상했을 뿐 흥행에는 실패했다. 이와 함께 제주도로 여행 온 서울 남자(장동건 분)와 관광안내원인 제주 여성(고소영 분)의 사랑을 그린 영화 '연풍연가'에서도 아부오름의 풍경이 담겼다. 제주에서의 만남이후 일상으로 돌아간 서로를 못 잊어하다 추억이 어린 아부오름 자락 고목나무 아래 벤치에 앉아있는 장동건을 발견한 고소영이 서로의 사랑을 확인, 영화의 대미를 장식한다. 지금은 부부의 '실제' 연을 있게 한 사랑이 영화 속 이 장면에서 잉태했을 지도 모를 일이다. 최근엔 제주 출신 양윤호 감독이 여기수 주희(김태희 분)가 사고로 말을 잃은 뒤 모든 것을 포기하고 제주도에 왔다가 비슷한 상처를 안고 사는 우석(양동근 분)의 도움으로 여자 최초로 최고대회 우승의 꿈에 도전하는 영화 '그랑프리'에서 아부오름을 앵글로 잡았다. 양 감독은 "1990년대 초 장소를 헌팅하다 처음 마주한 아부오름이 너무 아름다워 언젠가 영화에 꼭 담고 싶었다"며 "그랑프리에선 여주인공이 말 타기를 무서워하는 꼬마 '사랑이'를 태우고 아부오름 정상부를 같이 도는 장면을 촬영했다"고 말했다. 김철웅 기자 |