[전은자의 예술작품 기행] 33. 로댕의 <지옥문>

로댕, 자신의 인생을 뒤바꿀 운명의 재료 점토와 만나다

<지옥문> 37년 동안 제작, 로댕 생전에 청동 주조 못해

조각은 입체를 다루는 조형 예술이다. 특히 조각에 있어서 몸은 생물학적인 몸만이 아니라 역사를 통해서 종교, 인종, 성별, 계급의 쟁점을 수용하는 장소로서의 몸을 의미한다. 따라서 몸은 의식을 포함하여 그 몸을 존재하게 한 주변 세계에까지 확장되기 때문에 몸을 유지 온존시키는 사회적 조건까지 몸의 연장이라고 생각할 수 있다.

조각의 역사에서 읽을 수 있는 것은 많다. 그리스 로마 조각의 이상적 비례미는 그리스 시대의 조화미를 추구하던 시대의식의 결과인 것처럼, 중세의 조각은 타락과 부패에 대한 종교적인 강박 관념으로부터 형성되었다. 20세기에 오면 몸은 정치적 통제의 수단, 사회적·성적(性的)으로 저항하는 도구로서, 그리고 부조리가 만연한 현실에 맞서고 대응하는 것 등 매우 다양한 형태로 그 모습을 드러낸다(톰 플린, 2000).

실제로 19세기에는 회화보다도 조각의 수요가 더욱 많아졌다. 대표적인 작품으로는 앙투안 오귀스틴 프레오(1809~1879)의 저부조 작품인 <살육>, 프랑수아 루드(1784~1855)가 제작한 <개선문> 등이 있다. 특히 <개선문>은 프랑스 민중의 정서와 민족주의에 뿌리를 두고 있는 서사적인 작품으로 마르세이유를 외치는 인물들의 정열적인 모습이 사실적인 운동감으로 표현되어 있다. 이 개선문은 공공조각의 전형성을 보여준다.

#마침내 로뎅이 나타나다

오귀스트 로댕(Auguste Rodin, 1840~1917)은 37세에 살롱전에 <청동시대>라는 작품을 선보였다. 당시 로댕은 거의 모든 기법에 정통해 있었고, 처음 청동을 사용한 조각을 선보였는데 대리석에서 벗어난 새로운 형식의 조각의 파장은 엄청났다.

로댕은 1840년 11월 파리 빈민지역인 라바레트라는 곳에서 경찰서 하급 관리였던 아버지 장 밥티스트 로댕과 어머니 마리 셰페르 사이에서 태어났다.

로댕이란 말은 본래 노르망디 지방에서'붉은 색'을 의미하는데 로댕의 가족은 모두가 붉은 머리였다. 로댕은 몸이 허약하고 내성적인 성격에다 근시였기 때문에 공부에 대한 관심이 적었다. 그런 반면 그림 그리기를 아주 좋아했다. 받아쓰기, 라틴어, 수학 실력이 형편없었던 그는 외톨이가 되었고, 거의 문맹 상태에서 학교를 수료하였다.

로댕의 아버지는 로댕이 목수나 양조기술자가 되길 원했으나 고집 센 로댕의 꿈은 오직 미술가가 되는 것이었다. 로댕은 어린 시절부터 잡지책을 뜯어 과일을 쌌던 잡지의 사진을 보고 그림을 그리곤 하였다. 그는 자신의 뜻대로 1853년 루리 14세가 각 도시에 세웠던 무료 미술학교에 입학하였다. 당시 '프티 에콜(작은 학교)'이라고 불렀던 이 미술학교의 학생수는 무려 1,500명이나 되었다. 이 학교에서도 로댕은 외톨이가 되었다. 혼자서 학교를 배회하던 로댕은 어느 날 '모르는 방' 하나를 열어 보았다. 그곳에서 로댕은 자신의 인생을 뒤바꿀 운명의 재료와 만나게 된다. 그것은 점토였다. 부드러운 점토를 본 로댕은 하늘을 날 것 같은 기분이 들었다. 그는 점토로 팔, 머리, 발, 몸 전체를 만들어 보고는 조각에 대한 작업 방식을 전부 이해할 수 있었다. 로댕은 조각가가 되기로 결심하고 누나의 도움을 받아 부모님을 설득하였다.

로댕의 재능을 처음 인정한 조각가는 유명한 조각가 아폴리트 맹드롱이었다. 그것에 힘입어 로댕은 명문 미술학교인 에콜드 보자르의 입학시험을 보았지만 실패하고 말았다. 그래도 로댕은 조각가의 꿈을 포기하지 않고, 돈을 벌기 위해 그 후 약 20년 간 실내장식업, 건축업자 밑에서 일하면서 장식품을 만들고, 유적 복원 작업에도 참여하였다. 마침내 로댕은 기술적인 작업을 습득하는 동안 서서히 학문에 대한 욕구가 커져갔다.

로댕이 22살 되던 해, 누나 마리아는 실연의 아픔으로 정신쇠약에 걸려 수련 수녀로 수도원에 들어갔지만 2년 후 세상을 떠났다. 로댕은 큰 슬픔에 빠져 미술작업을 멀리하였다. 이 때 피에르-줄리엥 에마르 신부를 만났다. 신부와의 만남을 계기로 로댕은 오귀스탱 수사가 되어 성령회 수도원에서 2년의 시간을 보냈다. 그곳에서 로댕은 자신의 첫 수작으로 꼽히는 <피에르-줄리엥 에마르 신부> 흉상을 제작하였고, 이것을 계기로 로댕은 다시 파리로 돌아와 거리의 일용직 노동자로 살았다.

1864년 로댕은 부르주아를 상대하는 카리에-벨뢰즈 밑에서 일하게 되었고, 로댕의 솜씨로 만든 작품들이 스승의 이름으로 비싸게 팔려나갔다. 1870년 로댕은 프로이센-프랑스 전쟁이 발발하자 프랑스 방위군에 징집되었다. 그러나 시력이 나빠 징집 대상에서 제외되자 크게 실망하였다. 전쟁으로 일거리가 없자 로댕은 벨기에로 갔다. 카리에-벨뢰즈가 브뤼셀에서 증권거래소를 짓기 위해 조각가. 공예가, 석공을 대거 모집하고 있었기 때문이다. 로댕은 브뤼셀에서 일하는 동안 여가를 이용하여 석고상을 만들었고 자신의 서명을 새기고 틈틈이 미술상에게 팔았다.

로댕의 꿈은 라파엘로, 도나텔로, 미켈란젤로 등 거장의 작품을 직접 보고 그들의 숨결을 느끼는 것이었다. 마침내 로댕은 아내 로즈에게 브뤼셀의 작업장 관리를 맡겨둔 채 2년 동안(1875~76) 이탈리아 제노바, 피렌체, 로마, 나폴리, 베네치아 등 도시를 다녀왔고, 자신감을 얻었다. 그는 먼저 거장이 되기 위해서는 명작을 만들어야 한다고 생각하고 기회가 있을 때마다 작품을 출품했지만 결과는 늘 좋지 않았다.

1880년 로댕은 그의 대표작인 될 <지옥문>을 의뢰 받았다. 그는 단테의 『신곡』과 보들레르의 『악의 꽃』을 읽고 감탄과 우울의 감정을 표출하고 싶은 욕구를 느꼈다. <지옥문>을 작업하는 동안 다시 <칼레의 시민>을 제작해달라는 주문이 들어왔다. <칼레의 시민>을 마치기도 전에 이어 빅토르 위고의 기념비를 제작해달라는 요청을 받았다.

로댕이 소위 잘 나가는 조각가로 명성이 높아지면서 문하생의 수도 늘어났다. 로댕의 작업실이 있는 노트르담 데 샹 거리는 분주하였다. 1883년 로댕은 열아홉 살의 카미유 클로델을 만났다. 그는 카미유 클로델을 모델로 <사색>, <오로라>, 지옥문의 <저주받은 여인들>의 작품에 나오는 여인을 표현하였다.

로댕은 말년을 파리에 위치한 '오텔 비롱'에서 보냈다. 이 저택은 라이너 마리아 릴케가 구해준 아름다운 저택으로 후에 로댕 미술관으로 개조되었다. 원래 정부는 이 저택을 매각할 계획이었지만 로댕이 소장한 미술품과 작품을 기증하겠다고 하자 매각 계획을 철회하였다. 대신 정부는 로댕이 죽는 날까지 그 저택에서 살 수 있는 권리를 주었다. 오텔 비롱과 로댕의 소장품은 1916년 정식으로 국가에 기증되었다.

1880년 로댕은 프랑스 정부로부터 장식미술관의 문을 제작해달라는 주문을 받았는데 이것이 그 유명한 <지옥문>이다. 로댕은 1880년 8월 16일 프랑스 정부로부터 "조각가 로댕에게 8,000프랑의 대가로 단테의 『신곡』을 나타내는 부조로 된 장식미술관의 대문 장식을 제작할 것을 위촉한다"는 공문을 받았다. 그러나 실제로 장식미술관은 실현되지 않았다. 그러나 로댕은 죽을 때까지 37년 동안 <지옥문>제작에 매달렸다. 로댕은 『신곡』을 수없이 읽었고, 많은 양의 스케치를 했으며, 수십 개의 모형작업을 하였다. 특히 기베르티의 <천당의 문>을 집중 연구하여 영감의 원천으로 삼았다. 로댕의 <지옥문> 제작 기간 동안 교육부장관과 미술담당 국무부 관료가 여러 번 바뀌었고 보고서에 "작업은 많이 진전되고 있으나 작가가 여러 가지 내용을 변경하고 있기 때문에 3,4년 이내에는 끝나지 않을 것 같다"고 해도 정부는 끝까지 로댕을 지원하는 일관된 모습을 보여주었다.

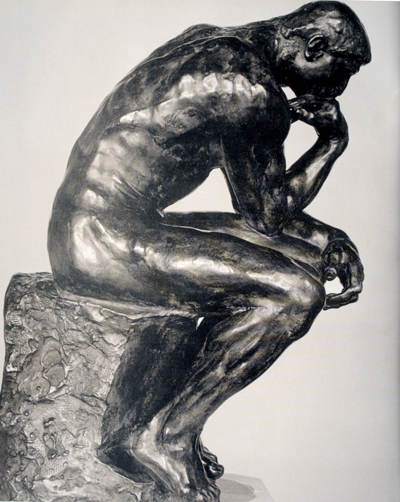

<지옥문>은 『신곡』의 지옥편에 나오는 신화, 역사적인 대서사이며 종교적인 갈등을 빚는 인간의 고뇌를 그리고 있는데, 지상의 영혼들이 괴로워하는 다양한 모습들을 형상화하고 있다. <지옥문>에는 <키스>, <아담>, <이브>, <방탕아>, <생각하는 사람> 등 대부분 로댕의 대표작들이 들어있다. 이외에도 186명의 인물들이 좌상, 입상, 와상, 독상, 군상이 환조와 부조의 형식으로 제작되었다. <생각하는 사람>은 <지옥문> 중앙에 배치하여 인간의 번뇌에 대한 내면적인 고독을 표현하고 있다.

부르델에 의하면, 이 로댕의 <지옥문>은 "전체 구성된 작품을 처음 청동으로 붓는 일은 1926년에 실현되었다"고 한다.

제주대학교 탐라문화연구소 특별연구원

이중섭미술관 큐레이터