[전은자의 '예술작품 기행'] 39. 박수근의 <나무와 여인>

겨울의 벌거벗은 나무, 박수근 그림의 지지대이자 희망의 상징

박수근, 구상과 추상 고전과 현대의 모든 양식의 유파를 넘어

초등학교 출신 화가

박수근은 1914년 강원도 양구군 양구면 정림리 출신으로 부유한 기독교 가정에서 출생하였다. 양구공립보통학교(초등학교)에 입학하여 그림 그리기에 재능을 보였다. 그러나 집안 사정으로 중학교 진학을 못하게 되자 독학으로 화가가 되기를 결심하였다. 우연히 인쇄된 밀레의 <만종>을 보고 자신도 밀레와 같은 화가가 되게 해달라고 기도했다고 한다.

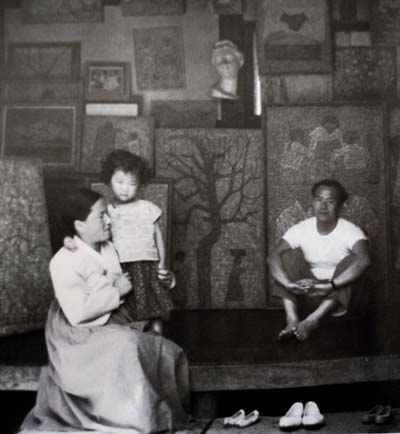

박수근은 18살이 되던 해인 1937년 제11회 조선미술전람회 서양화부에 수채화 <봄이 오다>라는 작품을 출품하여 입선하였다. 정식 화가로 등용한 지 3년 만에 어머니가 암으로 돌아가시자 가족과 헤어져 춘천에서 그림 그리기에 몰두하였다. 21살에 금성 감리교회에서 김복순과 결혼하여 평안남도 도청 사회과의 서기로 근무하였다. 해방을 맞아 도청 서기직을 그만두고 금성중학교 미술교사가 되었다. 한국전쟁이 발발하자 가족과 피신하던 중 홀로 남하하여 생활하였다. 2년 뒤 아내가 남매를 데리고 남하해 창신동 큰 처남집에서 극적으로 상봉하였다. 그 후 박수근은 미8군 PX에서 초상화를 주문받아 그렸다.

1953년 서울 창신동에 집을 마련, 그해 열린 제2회 국전에서 <우물가>로 특선을 받았다. 이듬해 미군PX 초상화부를 그만두고 작품 제작에만 몰두하였다. 박수근의 작품은 미군들에게 인기가 있었다. 귀국하는 미군들은 자신이 근무하던 한국을 기념하기 위해서 한국 냄새가 풀풀 나는 박수근의 소품을 구입해가는 것이었다. 그래도 어려운 생활은 풀리지 않았고, 제6회 국전에 100호 대작 <세 여인>을 출품했는데 낙선되자 크게 낙심하였다. 이 무렵 마티에르, 주제, 색감에서 소위 박수근 스타일이 완전히 구축되었다. 1958년 짐머맨 컬렉션은 박수근의 <노변(路邊)의 행상(行商)>을 샌프란시스코에서 열린 동서미술전에 출품하였다.

1962년 오산 주한미공군사령부 도서관에서 박수근 특별초대전을 개최하여 작가적 위치가 더욱 높아졌다. 제12회 국전 추천작가로 <악(樂)>을 출품하였다. 이 무렵 백내장 재수술 과정에서 왼쪽 눈을 실명하자 안경을 끼고 오른 쪽 눈으로 작품 활동을 계속하였다. 밀러부인이 로스엔젤리스에서 박수근 개인전을 제안했지만 뜻을 이루지 못하였다. 밀러부인은 박수근을 인정해준 미국 사람으로 그 후 지속적으로 박수근을 도와주었다.

"천당이 가까운 줄 알았는데 멀다"라는 말을 남기고 1965년 5월 6일 지병인 간경화로 타계하였다. 박수근은 경기도 포천군 소흘면 동신교회 묘지에 안장되었고, 그의 유작전이 중앙공보관 화랑에서 열려 79점의 작품이 전시되었다. 2002년 문화관광부가 주관하는 5월의 인물로 선정돼 갤러리 현대에서 '한국의 화가 박수근전'이 개최되었다. 같은 10월 25일 강원도 양구군 군립박수근미술관이 문을 열었다. 박수근 미술관은 생가자리에 건립되었고, 미술관 뒷산 양지바른 곳으로 박수근 부부의 묘지가 이장되었다.

지금은 고인이 된 소설가 박완서의 기억은 미8군 PX시절의 박수근을 이해하는 데 매우 중요한 자료가 되고 있다. 박완서에 의하면, 박수근은 한국인 업자가 위탁받아 운영하는 초상화부에 근무하는 다섯 명 중 한명이었다. 그들의 역할은 주로 미군들이 지니고 다니는 애인이나 아내의 사진을 그려주는 것이었다. 당시 박완서는 월급을 받고 미군에게 초상화를 주문받는 역할을 맡고 있었다.

그곳의 화가들은 일주일마다 작업량에 따라서 주급을 받았다. 화가들의 고충은 미군의 그림을 그리는 것에 끝나지 않았다. 얼굴이 닮지 않았다거나 실물보다 못하다고 하면 다시 그려주게 되는데 그 손해는 고스란히 화가들의 몫이었다. 다시 그려주는 시간의 문제보다 재료값이 더 큰 문제였다.

당시 그림판의 재료는 캔버스가 아니라 스카프, 손수건, 노방 조각 등 세 종류였다. 이 인조견 조각의 원가는 1달러 30센트였고, 그림을 한 장 그리면 6달러를 받을 때였는데 초상화를 다시 그리게 되면 천 값 비용을 주급에서 공제하였다. 박완서는 자신의 역할이 중요하다는 것을 알고 안하무인으로 화가들을 간판쟁이로 대하고 있었다. 그러던 어느 날 박수근은 두툼한 화집을 들고 와 박완서에게 보여주었다. 그녀는 워낙 말이 없던 박수근의 행동에 놀랐지만 대수롭지 않게 생각하고 있었는데, 화집 속에 있는 <촌부(村婦)> 그림을 가리키면서 그것이 조선미술전람회에서 입선한 작품이라고 하였다.

순간 박완서는 큰 충격을 받았다. 그동안 자신이 그들을 안하무인으로 대하던 행동이 진짜 화가 박수근을 무시한 처사라는 것을 알게 되자 너무 부끄러웠다. 그 후 박완서는 박수근과 친하게 되었다. 박수근은 휴전 후에 미군이 용산으로 옮겨가자 그곳 PX에서 초상화를 계속 그렸다.

"나는 인간의 선함과 진실함을 그려야한다는, 예술에 대한 대단히 평범한 견해를 가지고 있다. 따라서 내가 그리는 인간상은 단순하고 다채롭지 않다. 나는 그들의 가정에 있는 평범한 할아버지와 할머니, 그리고 물론 어린 아이들의 이미지를 가장 즐겁게 그린다" 박수근의 이 말에는 그가 그리는 주제, 인간미, 미학이 다 들어있다. 많은 화가들이 서구화라는 이름아래 서양을 흠모하고 모방하는 동안 박수근은 반대로 우리 일상, 스스로 개발한 화강암 재질의 기법으로 우리 동네 사람 이야기를 그저 평범하게 그렸다. 아기업개, 짐을 머리에 이고 가는 여인, 빨래터의 여인들, 촌 할아버지, 노변에서 장사하는 여인들, 소녀들, 마을풍경, 시장에 다녀오는 사람 등. 그야말로 박수근 그림의 특징은 마을 사람들의 일상을 정직하고 진솔하게 담고 있다는 것이다.

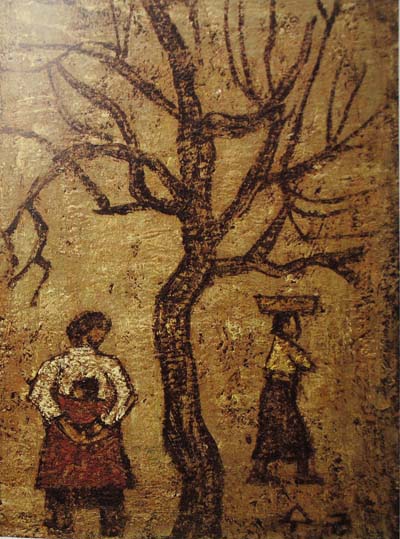

박수근은 지금, 나, 여기를 그렸다. '지금'은 현재 진행되는 시간으로서 현실이며, '나'는 다른 어느 누구를 모방하지도 않고 오로지 나의 방식을 찾는 주체를 말하는 것이고, '여기'는 바로 한국 땅 우리 동네라고 하는 장소성의 의미를 갖는다. 박수근은 유화로 수묵화 같은 한국의 고향을 그렸다. 고향에서 흔히 보는 겨울의 벌거벗은 나무는 박수근 그림의 지지대이자 희망의 상징이다. 나무는 겨울(시련)을 견디고 봄이 오기를 기다린다. 자연도 인간세계도 윌리엄 워즈워드의 '겨울이 오면 봄은 멀지 않다'는 시구와 같다는 것을 박수근은 알고 있었다.

박완서는 박수근의 잎사귀 없는 나무를 보고 소설 <나목(裸木)>을 지었다. 박완서는 박수근 화백의 유작전이 열린다는 소문을 듣고 찾아가 <나무와 여인>이라는 작품에 매료되었다. 짐을 머리에 이고 나무 옆을 지나가는 여인들은 절망하지 않고 꿋꿋하게 현실을 타파하는 여인들을 상징하였다. 박완서는 가장 아름다운 미학을 그때 깨닫고 당장 처녀작 <나목(裸木)>을 썼다. 그때 그는 스스로에게 물었다. "내 황폐한 마음엔 마냥 춥고 살벌하게만 보이던 겨울나무가 그(박수근)의 눈엔 그리 늠름하고도 숨 쉬듯이 정겹게 비쳤을까?"

박수근이 세상을 떠난 지 반세기가 넘었다. 동도서기(東道西器)의 전형인 박수근을 일러 '한국인들은 우리 현대미술에서 이런 훌륭한 화가를 갖고 있다는 것을 자랑스럽게 생각(유홍준).'하고 있으며, 그의 화면은 '구상과 추상, 고전과 현대의 그 모든 양식의 유파를 초극하는 데서 박수근 예술의 고유성을 이룩할 수 있었다(오광수)'.

제주대학교 탐라문화연구소 특별연구원

이중섭미술관 큐레이터