[제주의 어업문화유산 '도대불'을 찾아서] 6. 대포동 도대불

선창 축조 이후인 1942년 주민들이 건립

한번도 사용 못한 도대불로는 도내 유일

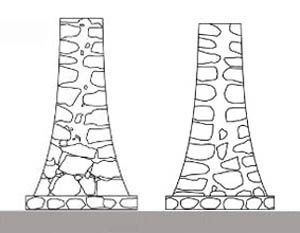

현무암 이용 상단부 갈수록 갸름한 형태

여러 차례 포구공사에도 과거 모습 유지

서귀포시 대포동은 바다에서부터 한라산 기슭까지 주민생활에 필요한 생업환경이 구비된 곳으로, 자원이 풍부한 지역으로 손꼽힌다. 설촌 당시 바닷가를 중심으로 주민들이 거주했기 때문에 어촌마을로 생각하는 사람들이 많다. 하지만 지금은 감귤 등 농업에 대한 의존도가 더 큰 것으로 알려져 있다. 이 마을 포구에도 '도대불'로 불리는 옛 등대가 있다. 일제강점기 때 축조된 이후 원형이 훼손되지 않은 것으로 전해지고 있다.

△ 한번도 사용 못한 도대불

대포마을은 '큰개'라 불리는 포구를 중심으로 마을이 형성됐다고 한다. 1800년대 말이나 1900년대 초에 테우를 이용한 조업이 이뤄진 것으로 알려져 있다. 테우가 등장하기 전까진 덕판배로 고기잡이를 한 것으로 추정된다.

이같은 내용은 대포마을회가 2001년 5월 발행한 마을지인「큰갯마을」에서 찾아볼 수 있다.

이 책자에 따르면 대포포구에서 처음 동력선이 운항한 시기는 1940년대다. 1950년대 들어서는 포구에 12∼15척의 배가 있었으며, 풍선과 동력선이 포구를 이용했다고 한다.

1970년대 말에는 34척의 엔진형 선박이 들어서면서 포구가 매우 번잡해진 것으로 전해진다.

선창이 축조된 시기에 대한 기록도 있다. 동력선이 운항하기 전인 1925년 자연석을 이용, 인위적으로 선창이 축조됐는데, 마을주민들에 의해 만들어졌다는 것이다.

당시 어로 생활에서 가장 위협적인 것은 파도였다. 어로 작업을 끝내고 배를 안전하게 포구에 정박하기 위해서는 높은 파도를 막는 시설이 필요했다.

대포포구의 경우 자연적으로 포구가 형성된 곳이었지만 기상악화로 물결이 높아질 때에는 위험했다고 한다. 선창이 필요했던 이유다.

이 선창은 1960년대 이후 여러 차례 공사가 진행되면서 규모와 형태가 바뀌게 됐다.

다만 1942년 대포포구에 축조된 도대불은 여러 차례의 포구공사에도 원형을 유지하는 것으로 전해지고 있다.

대포동 도대불은 주민들에 의해 축조됐는데, 하단부는 사각형을 이루면서 넓고, 상단부로 갈수록 갸름해지는 형태로 기록돼 있다. 자연석 현무암을 다듬어 시멘트 콘크리트와 혼합해 층쌓기를 했고, 상단에는 철제 구조물을 설치했던 구멍 4개가 남아 있다는 내용도 실려 있다.

특이한 점은 대포동 도대불은 도내에서 유일하게 사용되지 않았던 도대불이라는 점이다. 주민들의 필요로 인해 도대불이 지어졌지만 지금까지 한번도 불을 밝혀보지 못했다는 것이다.

도시계획가인 이덕희씨가 1997년 펴낸「제주의 도대불」에서도 대포동 도대불을 축조된 이후 한번도 사용하지 않은 도대불로 소개했다.

△ 잦은 포구공사에도 원형 유지

대포포구는 최근 많은 관광객들이 찾을 정도로 널리 알려져 있다. 해양레저를 즐길 수 있는 시설과 음식점 등이 줄지어 들어서면서 포구의 모습이 바뀌게 됐다.

그렇지만 70여 년 전에 지어진 도대불만큼은 아직까지 철거되지 않고 자리를 지키고 있다. 한번도 사용된 적은 없지만 마을주민들의 땀으로 지어진 건축물이기 때문이다. 지금은 대포포구를 지키는 수호신이자 상징물로 인식되고 있다.

허종태 대포마을회장(51)은 "어릴 적부터 도대불을 봐왔는데, 그때의 모습을 그대로 유지하고 있다"며 "축조된 이후 훼손된 적이 없는 것으로 안다"고 말했다.

허 회장은 이어 "포구공사가 여러 차례 진행됐지만 마을 어르신들은 도대불을 손대지 못하게 했다"며 "과거 주민들의 삶의 흔적이 담겨 있기 때문일 것"이라고 밝혔다.

지금의 도대불 규모는 높이 235㎝로 측정됐으며, 폭은 하단부 123∼129㎝, 상단부 56∼59㎝다. 다른 지역에 있는 도대불과 달리 상단부로 올라갈 수 있는 계단은 없다. 도대불 축조 이후 한번도 사용되지 않았다는 기록을 뒷받침해주는 대목이다.

이처럼 대포동 도대불은 축조된 이후 사용된 적이 없지만 대포포구의 변천사와 마을주민들의 공동체 정신을 보여주는 유산임에는 틀림없다.

마을주민들이 힘을 모아 축조한 건축물이며, 지금도 이 건축물을 지키고자 노력하고 모습을 엿볼 수 있다.

<특별취재팀=사회부 김경필 차장 대우, 한 권·김하나 기자 / 자문=김태일 제주대 건축학부 교수>

[건축전문가에게 듣는다]

김태일 제주대학교 건축학부 교수

대포동 도대불은 굴렁진 장소에 위치한 대포동 포구의 입구 작은 숲에 가려진 채 비교적 잘 보전돼 있다. 작지만 등대로서의 장소와 기능을 갖기에는 충분했으리라 생각된다. 당시 주변에는 아무런 구조물이 없었던 터라 대포동 도대불은 더욱 크게 느껴졌을 터이고 도대불의 불빛은 더욱 밝게 비추어졌으리라 생각된다.

대포동의 도대불은 전체 높이는 약 235㎝로 성인의 키보다는 약간 높은 편으로 기단과 몸체, 그리고 상부 불을 지피는 공간으로 구성돼 있다.

대포동 도대불의 가장 큰 특징은 몸체가 하부와 상부로 각각 다른 형식으로 구성돼 있는 것이다. 즉 대포동 도대불은 가로, 세로의 길이는 약간 차이는 있으나 거의 정방형으로 정면과 좌우에서 바라보는 이미지는 비슷하여 단조로움 느낌을 갖게 하지만 몸체 하부는 사각뿔형 육면체이고 몸체상부는 가늘고 긴 직육면체로 구성되어있다는 점과 가로, 세로의 길이에 비해 높이가 상대적으로 길어서 날렵하다는 점 때문에 대포동 도대불 나름대로의 독특한 형태미를 갖게 한다.

특히 도대불의 형식을 좌우하는 몸체 상부와 하부가 각각 다른 기하학적 형태의 육면체로 조합된 형식으로 구성되어 있기 때문에 대포동의 도대불은 상당히 안정적이면서도 상부로 갈수록 날렵하면서도 세련된 곡선미를 갖는 구조적 형식을 갖고 있다는 점이 가장 큰 특징이라 생각된다.

보다 구체적으로 살펴보면 기단부는 가로, 세로 길이 각각 147㎝, 높이 12㎝ 크기로 조성되어 있고 그 위에 놓여지는 몸체의 하부는 가로, 세로가 약 123∼129㎝의 일정하지 않은 크기를 가지면서도 가로, 세로 56∼59㎝ 크기를 갖는 몸체 상부의 아래 부분까지 완만한 곡선으로 이어지는 형식을 취하고 있는데 높이는 약 116㎝이다. 사각뿔형 육면체 위에 놓여지는 몸체 상부는 가로, 세로 56∼59㎝, 높이 119㎝의 직육면체 형식의 구조체이다.

또 다른 흥미로운 점은 등불을 놓아두었던 도대불 상부 4개의 구멍흔적이 최근까지 불을 밝혔던 것처럼 깨끗하고 선명하게 남아있다는 점이다. 일반적으로 등불을 놓아두기 위해 상부에 설치했던 구조물들은 초기에는 나무를 사용했으나 이후에 금속 철재를 사용해 등불을 놓아두었던 구조물을 설치한 사례가 많다. 대포동 도대불 상부 흔적이 비교적 선명하고 깨끗한 점으로 볼 때 잘 가공된 목재를 사용한 구조물을 설치한 것으로 보여진다.

화려하면서도 소박한 역할을 수행했던 대포동 도대불은 시대의 변화와 함께 점차 불빛이 사라져 갔듯이 우리들 기억 속에 점차 사라져가며 언젠가는 완전히 없어지는 것이 아닌지 걱정스럽기만 하다. 도대불 기획기사를 통해 소개되었던 다른 사례들도 같은 처지에 놓여있다. 해안마을, 포구의 원형조사와 아울러 도대불을 통해 제주의 해양문화, 어업문화의 새로운 가치를 평가해야 할 때가 아닌가 생각된다.

김경필·한 권·김하나 기자

webmaster@jemin.com