[다시 걷는 오름 나그네] 44. 알밤오름

내부는 안식각 등 외유내강형…어원에 '이견'

자연산 탐방로·정상부 풍광 등 감상에 1시간

알밤오름은 외유내강형이다. 외양에선 모정이 느껴진다. 알밤오름의 앞쪽인 서면, 주봉이 알오름을 감싸 안은 모습은 어머니가 아기를 품고 있는 형상이다. 진짜 모습은 밤(栗)이 아닌 것이다. 뒤태가 밤을 닮아 '밤오름'이라면 오름 거의가 밤오름일 터이다. 분화구 반대쪽에선 대부분 밤처럼 뾰족해 보인다. 반면 오름 내부는 가파른 경사의 안식각 등으로 위엄을 지키고 있다. 그리고 노력해 올라간 정상에선 제주 동부의 풍광을 눈이 시리도록 선사하는 넉넉함도 있다. 겉모습은 자애롭기까지 하지만 속은 알찬 알밤오름이다.

알밤오름은 해발 240m의 중산간인 제주시 조천읍 선흘리 산59-1번지 일대에 소재하고 있다. 알밤오름은 비교적 큰 오름에 속한다. 비고가 368개 오름 가운데 20번째로 높은 154m이고 면적도 50만5969㎡로 50번째다. 남쪽으로 700m 거리에 인접해 있는 웃밤오름(비고 137m·면적 37만6587㎡·표고 416.8m)보다 해안에 가까운 탓에 표고(393.6m)만 밀릴 뿐이다. 알밤오름의 저경은 1072m, 둘레는 2806m다.

북서쪽으로 깊게 패어있는 말굽형 화구를 가진 화산체로 화구 오른쪽(북쪽)에는 만만치 않은 규모의 알오름이 솟아 있다. 침식사면에서 분화구 외륜의 미끄럼(sliding)보다 화구 이동(tilting)에 의해 분출한 별개의 화산체로 알밤오름이 이중 분화구라는 분석도 있다.

강순석 제주지질연구소장은 "초기 오름은 송이로 원형 분화구 형태를 이루다가 나중에 용암이 한쪽으로 흐르면서 말굽형이 된다"며 "이 과정에서 분화구 외륜이 용암류에 실려 내려가 형성된 게 용암암설류이나 알밤의 알오름은 추가 분출된 송이로 형성된 것 같다"고 밝혔다.

예로부터 알바매기오름으로 불려온 알밤오름의 어원으로 밤(栗)처럼 생긴 모습 때문이라는 게 주를 이룬다. 그러나 오창명 박사는 18세기 제주삼읍도총지도에 하야막지(下夜漠只·알바매기)·하야막악(下夜漠岳·알바매기오름) 등으로 표기되다 일제강점기 이후 지도에 하율악(下栗岳)으로 표기된 점 등을 이의를 제기한다. '밤 야(夜)'나 '밤 율(栗)' 모두 바매기의 '바+ㅁ'의 훈가자일 뿐이라는 입장이다. 사실 알밤오름의 분화구 반대편인 남면은 뾰족해 밤 같아 보이기도 하지만 주봉과 알오름이 뻗어져나간 서면에선 결코 밤(栗)을 볼 수가 없다. 어머니가 아기를 품은듯 주봉이 알오름을 감싸 안은 모습이다.

알밤오름은 제주시(종합경기장)에서 번영로를 타면 23.8㎞다. 가는 중간 와산리로 접어들면 알밤오름이 보이기 시작한다. 출발지 기준 9㎞지점의 번영로 봉개교차로에서 우회전, 중산간동로(1136번)를 타고 회천과 와흘리·대흘리·와산리를 지나 선흘리교차로에서 직진, 2.2㎞를 더 진행하면 '알바매기오름' 표석이 서 있는 알밤오름 입구(탐방로지도 A)다.

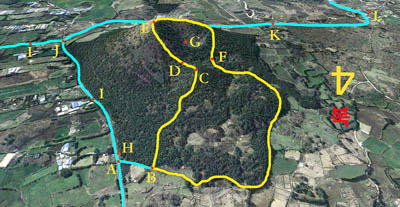

입구에서 서쪽으로 100m 가량 들어가면 탐방로 시작점이다. 탐방로가 남쪽으로 올라 동쪽 능선을 거쳐 정상에 올랐다 서쪽 능선으로 내려오는 만큼 종점이기도 하다. 완만한 경사의 숲길 탐방 3분후 좌우 갈림길에서 왼쪽이 동쪽 정상으로 가는 길이다.

10분이 지나며 탐방로 경사가 급해진다. 그것도 완전한 흙길이다. 미끄러지려 한다. 곳곳에 나무를 묶어 설치된 로프를 잡고 오른다. 이게 알밤오름의 '매력'이다. 흔한 타이어매트는 물론 야자수매트 등 손때 타지 않은 '자연산 탐방로'다. 제대로 된 산행의 '발맛'이 전해진다.

잠시 후 알오름 정상부를 지나면 본오름 사이 골(〃D)까지 내리막이다. 본격적인 '고행'의 시작이다. 정상까지 급경사의 계속이다. 알밤오름 난이도 '상'의 구간이다.

숲이 울창하다. 8월의 태양을 완벽하게 가린다. 그리 높지 않은 '해안가'에 이처럼 울창한 숲의 오름이 있어 제주가 좋다. 10여분간 계속되는 급경사 오르막을 오르다보면 하늘이 보이고 억새 위로 숲이 열리며 오름들이 반긴다. 정상(〃E)까지 출발 후 30분 걸렸다.

정상의 풍광은 말 그대로 대형 산수화 병풍이다. 동서남북 어느 방향으로 막힌 곳이 없다. 남서쪽 한라산을 배경으로 한 오름군들의 위용과 서우봉과 함덕 해안가는 물론 멀리 별도봉·사라봉, 제주시가지 너머 바다까지 풍광이 펼쳐져 있다.

알밤오름 정상 풍광의 압권은 동쪽이다. 짙은 녹음으로 숲의 바다를 이룬 선흘곶 뒤로 아련한 묘산봉·입산봉·지미봉과 길게 누운 우도, 다랑쉬오름·높은오름과 백약이·체오름 등이 연출하는 실루엣은 '명작' 그 자체다.

선흘곶은 북오름과 거문오름 용암류에 의해 광활한 면적에 걸쳐 형성됐다. 역동적이고 다양한 생태계가 특징인 선흘곶의 '핵심'은 람사르습지이자 제주도기념물 제10호인 동백동산이다. 동백동산은 다양한 희귀식물과 함께 지구상에선 유일하게 제주고사리삼이 자라는 곳이다.

하산 길도 녹록치 않다. 가파른 경사 때문이다. 종종 미끄러지기 않기 위해 로프를 잡으며 누군가의 배려에 고마움을 느낀다. 남서쪽의 정상에서 내리막의 분화구 외륜을 시계방향으로 돌며 내려오는 형국이다. 5분정도 지나 골(〃F)에 이르면 오른쪽에 분화구(〃G)다. 숲으로 덮여 깊이를 가늠하기가 힘들다. 서쪽사면을 타고 계속 내려가면 농로와 만난다. 풀이 무성한 산길을 5분 가량 걸으면 종점이다. 정상에서 쉬는 시간을 포함하면 1시간 정도 소요됐다.

알밤오름 식생은 분화구 경사면을 따라 구실잣밤·생달·참식·광·사스레피나무 등 상록활엽수의 분포가 많고 정상부에 가까워지면서 산딸·비목·때죽·팥배·곰의말채·산뽕나무 등으로 이어지며 정상부에는 좁은 초지대가 형성돼 있다.

김대신 연구사는 "알밤오름 식생은 해송·삼나무 등이 우점하는 하단부는 단조로운 식물상을 보이지만 말굽형의 분화구 사면을 따라 다양한 식물들이 자라고 있다"며 "붓순나무나 식나무의 분포는 주변의 검은오름과 유사한 식물상을 보이는 부분"이라고 말했다. 김철웅 기자

인터뷰 / 김대신 한라산연구소 연구사

"선흘곶은 곶자왈과 습지가 공존하는 아주 독특한 환경적 특성을 가지고 있다"

김대신 한라산연구소 연구사는 "선흘곶의 특징은 다른 곳에서는 쉽게 볼 수 없는 역동적이고 다양한 생태계"라며 "이는 한시적으로 물이 고였다가 빠지는 이 지역 습지의 구조적 독특함과 튜물러스 같은 곶자왈 특이지형 덕분"이라고 설명했다.

김 연구사는 "선흘곶은 울창한 상록활엽수림뿐만 아니라 내부의 다양한 습지와 동굴이 탄성을 자아내게 한다"며 "람사르습지로 등록된 동백동산과 세계자연유산 거문오름 등 도내 대표적 환경자산을 비롯, 곶자왈의 모든 것이 집약돼 있다고 해도 과언이 아니"라고 강조했다.

그는 "선흘곶은 멸종위기야생식물인 개가시나무·대흥란·제주고사리삼·순채·으름난초 등의 중요한 생육공간이 되고 있다"며 "이들 대부분은 동백동산에 서식하며, 동백동산에는 밤일엽아재비와 둥근잎택사·중국물부추·남흑삼릉 등 희귀식물들도 확인된 바 있다"고 소개했다.

특히 김 연구사는 "제주고사리삼(Mankyua chejuense)은 동백동산에서 처음 발견, 2002년 학계에 최초로 보고됐다"며 "오직 제주도에만 자라는 특산식물로 식물학적인 가치도 매우 커 제주식물의 상징이 되고 있다"고 밝혔다.

그는 "선흘곶 상록활엽수림은 종가시나무와 참가시나무·구실잣밤나무 등이 우점하는 가운데 넓은 면적에 발달해 있다"며 "곶자왈 내·외부의 크고 작은 습지에는 어리연꽃·둥근잎택사·통발·중국물부추 등 다양한 습지식물이 발견된다"고 말했다.

선흘곶은 북오름에서 흘러나온 용암이 바다 쪽으로 흐르며 동백동산 등을 만든 뒤 거문오름에서 분출한 선흘곶자왈용암류가 북오름을 돌아 선흘 및 김녕 지역으로 약 7㎞ 흘러가는 과정에서 형성된 것으로 연구되고 있다. 선흘곶자왈용암류는 함덕-와산곶자왈용암류와 조천-대흘곶자왈용암류와 함께 도내 4개 곶자왈지대 중 하나인 조천-함덕곶자왈지대를 구성하고 있다. 김철웅 기자

김철웅 기자

jemin9062@yahoo.co.kr