[제주의 어업문화유산 '도대불'을 찾아서] 10. 김녕리 도대불

당초 마름모꼴 형태 도대불 풍파로 유실

1960년대 옛 북제주군 지원으로 재축조

입출항 어부들이 관리 1972년까지 사용

표지석에 원형 축조시기 기록 고증 필요

제주시 구좌읍 김녕리는 넓은 목장지대와 청정한 바다를 끼고 있는 마을로 주민 대다수가 1차 산업에 종사하고 있다. 제주도의 전형적인 해안마을로 반농반어의 생산구조를 가지고 있다. 김녕리 앞바다에는 다양한 어종이 서식하고 있어 수산업이 발달했다. 특히 해조류 등을 채취하는 해녀물질어업이 큰 비중을 차지했다고 한다. 수산업이 발달했던 만큼 김녕리 포구에도 어업문화를 보여주는 도대불이 자리하고 있다.

안정적이면서 세련미 특징

현재 김녕리 포구에 있는 도대불은 원형이 허물어진 뒤 재축조된 것으로 파악되고 있다.

옛 북제주군이 1998년 1월 발간한「북제주군의 문화유적(Ⅰ)」에 따르면 김녕리 도대불은 동김녕리 선창 남서쪽의 해안가 언덕에 위치하고 있다.

김녕리 도대불은 당초 마름모꼴(상자형)을 하고 있었으나 1960년대 태풍으로 허물어졌으며, 1961년 북제주군청의 지원을 받아 원뿔형태로 재축조된 것으로 기록됐다.

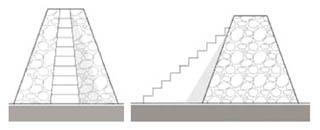

재축조된 도대불은 하단에서 상단으로 갈수록 좁게 쌓았는데, 안정적이면서 세련미를 갖춘 것이 특징이다.

도대불에 사용된 돌들은 거칠게 다듬어져 있으나 면을 맞추고 쌓은 다음 시멘트로 틈을 발라 보강했다고 한다. 하단에서 상단으로 올라가는 돌계단이 설치돼 있는데, 원뿔형태의 도대불에 맞춰 상단으로 갈수록 좁아진다.

도대불 상단부에는 불을 켜는 시설이 있었던 흔적이 남아 있다.

도대불의 등화는 담당자를 따로 두지 않았다고 한다. 어부들이 출항할 때 불을 켰고, 맨 나중에 입항한 어부가 껐다고 했다.

이 도대불은 1972년 마을에 전기가 가설되면서 사용되지 않은 것으로 전해진다.

도대불의 규모는 높이 307㎝, 하단 폭 335㎝, 상단 폭 120㎝로 기록됐다.

도시계획가인 이덕희씨가 1997년 펴낸「제주의 도대불」에서도 김녕리 도대불에 대한 기록을 찾아볼 수 있다.

과거 마름모꼴 형태의 도대불이 풍파에 허물어진 뒤 1961년 재축조됐고, 어부들이 직접 관리했다는 점에서「북제주군의 문화유적(Ⅰ)」의 내용과 비슷했다. 이를 토대로 하면 김녕리 도대불의 원형은 마름모꼴 형태였던 것으로 추정할 수 있다.

다만「북제주군의 문화유적(Ⅰ)」과「제주의 도대불」을 통해서는 김녕리 도대불의 원형이 언제 축조됐는지는 확인할 수 없었다.

축조시기 불명확 고증 필요

이처럼「북제주군의 문화유적(Ⅰ)」과「제주의 도대불」에서는 김녕리 도대불의 원형 축조시기를 확인할 수 없었으나 현재 도대불 옆에 세워진 표지석에는 원형 축조시기가 명시돼 있다.

2008년 12월 세워진 표지석에서는 바다에 나간 고기잡이배가 무사히 돌아올 수 있게 하기 위해서 1915년경에 도대불을 세웠다는 내용을 확인할 수 있다.

또 처음에는 솔칵(송진이 많이 엉긴 소나무 가지나 옹이)으로, 나중에는 석유호롱불로 불을 밝혔다는 기록도 있다.

하지만 도대불이 허물어졌다가 다시 축조된 시기에 대해서는 1964년으로 표기,「북제주군의 문화유적(Ⅰ)」과「제주의 도대불」에 기록된 1961년과 차이를 보였다.

도대불의 원형 축조시기 및 재축조된 시기에 대한 명확히 규명이 요구되는 대목이다.

김녕리 주민들도 마을의 어업문화를 간직한 도대불의 역사를 규명해야 한다는데 공감하고 있으나 쉽지 않은 것이 현실이다.

김녕리 도대불의 역사를 규명하기 위한 행정의 뒷받침이 절실하다는 지적이다.

박윤보 김녕리장은 "김녕리 도대불에 대한 일부 주민들의 증언이 있기는 하지만 정확하게 기록된 자료는 없는 상태"라며 "지금 할 수 있는 일은 현재 남아 있는 도대불이 훼손되지 않게 지키는 것"이라고 밝혔다. <특별취재팀=사회부 김경필 차장 대우, 한 권·김하나 기자 / 자문=김태일 제주대 건축학부 교수>

김태일 제주대학교 건축학부 교수

김녕리 도대불은 동김녕리 선창 남서쪽의 해안가에 위치해 있다. 북제주군의 문화유적(1998년) 자료에 따르면 김녕리 도대불의 원래 모습은 구엄리 도대불의 양식과 유사한 마름모꼴 형태였다고 전해진다. 이후 1960년경에 태풍으로 허물어져 이듬해인 1961년 북제주군청의 지원으로 용담동 도대불의 양식과 유사한 형태로 축조되었다. 아마 마름모꼴 도대불은 바람을 견디기 어렵다고 판단하여 바람의 저항이 상대적으로 적은 원뿔형태의 방사탑 형식을 고려하지 않았을까 조심스럽게 추측해 볼 수 있는 부분이다.

그리고 용담동 도대불의 형식을 취했음에도 등대로서의 중요한 기능을 갖는 상부부분은 용담동 도대불과 같이 완결된 형태의 상부 위에 불을 놓아두지 않고 구엄리 도대불과 같이 별도의 구조물을 설치하여 불을 놓아두었다는 점이 특이하다.

김녕리 도대불의 가장 큰 특징은 도대불 몸체가 갖는 비례감이라 할 수 있다. 아래에서 위로 갈수로 좁아지는 몸체는 고산리 도대불, 보목리 도대불과 마찬가지로 중앙부분이 약간 볼록하게 축조되어 매우 안정적인 느낌을 갖게 한다.

또한 기본적으로 낮은 기단과 긴 몸체, 불을 놓아두는 상부로 구분되는 일반 도대불과 달리 김녕리 도대불은 크게 기단 없이 계단부분과 몸체부분, 그리고 상부부분으로 구분된다. 즉 계단이 갖는 역할과 기능이 그만큼 중요하다는 것이다. 김녕리 도대불은 몸체 아래에서 위로 올라가는 돌출형 계단이 설치되어 있는데 아랫부분은 넓고 윗부분은 좁아지는 독특한 형태다.

이와 같이 계단이 주요 구성요소가 될 수밖에 없는 것은 위로 갈수록 협소해지는 높이 300㎝의 몸체와 그 위에 높이 100~130㎝의 별도 구조물이 설치되기 때문에 시각적으로 불안정하고 단조로운 느낌을 보완하기 위해 계단을 크게 그리고 넓어지고 좁아지는 변화감을 주도록 축조한 조형상의 배려라고 평가된다. 전문적 교육을 받지 않았음에도 경험과 감각만으로 아름답고 균형 잡힌 조형미를 갖춘 도대불을 축조한 사람들의 미적 감각을 높게 평가하지 않을 수 없다.

1972년 마을에 전기가 들어오면서 등대로서의 기능은 상실되었고 더욱이 주변에 해안도로가 개설되고 건축물이 들어서면서 등대로서의 존재감이 많이 상실되었지만 에메랄드 빛 바다, 이름 모를 풀들로 장식된 해안에 자리 잡은 김녕리 도대불은 아름다운 장소만큼이나 언제 보아도 독특하고 세련미 넘치는 제주의 도대불 중 하나다.

김경필·한 권·김하나 기자

webmaster@jemin.com