[인류문화유산 제주잠녀] 6부 제주해녀 문화 목록 12. 해녀노래①

물질 작업에서부터 당시 사회현상, 문화 등 반영

다양한 가창 형식…가락 보다 스토리 성격 강해

공연 치우치며 가치평가 후퇴, 활용 등 고민 필요

지난해 10월 제주에 '특별한 일'이 하나 기록됐다. 세계적인 아티스트인 양방언과 제주 문장가 현기영이 손을 잡고 만든 '신(新) 해녀노래'의 탄생이다. 대단한 수식어들이 달리며 '해녀문화'콘테츠에 있어 획기적인 변화 따위를 언급했지만 10개월이 지난 지금 제주 섬 어디에서고 이 노래를 듣는 일이 쉽지 않다. 일부러 만든 자리나 지역 방송 배경 음악이 아니면 온라인 공간을 뒤져 찾아야 한다. 어딘가 아쉽다. 노래는 불려야 의미가 있다. 우리가 알고 있는 '해녀 노래'처럼 그들의 입을 통해 전해질 때 그 가치를 인정할 수 있다.

가장 낮은 위치의 제주사(史)

제주에서 '해녀노래'하면 가장 먼저 '이어도 사나'로 불리는 해녀 노젓는 소리를 떠올리게 된다. '해녀 노래'는 제주도 전역에서 잠녀들이 작업을 하며 부르는 노동요다. 명칭도 생각보다 다양하다. 해녀 노젓는 소리, 해녀질 소리, 물질 허는 소리, 네 젓는 소리, 이엿싸 소리, 잠수소리 등 작업과 연관해 불렀다.

가창 형식은 크게 사설을 메기는 선소리와 뒷소리 후렴으로 구성되는 선후창의 형식, 혼자만의 구연으로 이뤄지는 독창 형식, 선소리와 뒷소리 모두 의미 있는 사설을 부르는 교창 형식 등 세 가지로 나뉜다.

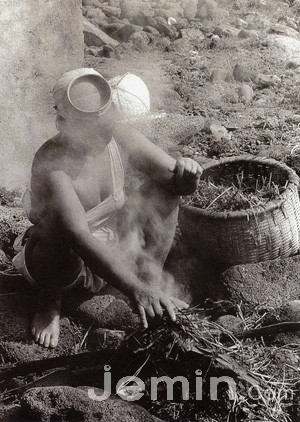

여기까지는 일단 '책대로'다. 해녀 노래는 '바다'라는 특수한 상황에서 노동을 하는 동안 저절로 익히고 불리던 '통과의례'라는데 의미가 있다. 실제 잠녀들을 만나면 이런 특성을 이해할 수 있다. 지금처럼 악보를 보거나 음정을 배웠던 기억은 애당초 없다.

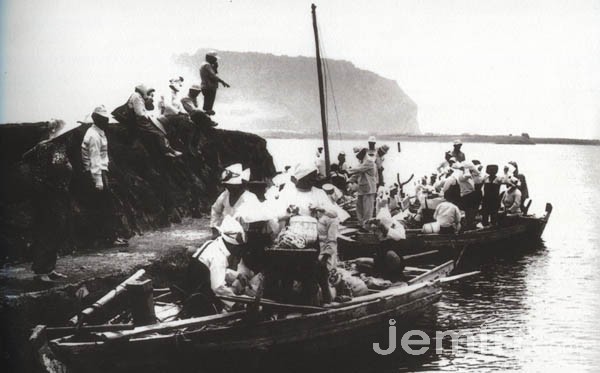

약속한 것처럼 '바깥물질을 갔다가' '상군들이 하는 소리를 듣고' 라는 수식어가 달린다. 물질이라는 공동 노동을 통해 생성·구전되고 일정 지역에서 공유되는 과정을 통해 일부는 다듬어지고 일부는 각색되지만 유사한 가락이 공유된다. "이어싸나~ 이어싸나~"하고 내뱉는 사이 '니벨룽의 대서사시'를 능가하는 잠녀들의 역사가 입에서 입으로 전해졌다 해도 과언이 아니다.

제주특별자치도 해녀박물관이 정리한 제주해녀노래집 「이여 이여 이여도 사나」에서 사설을 내용별로 정리한 것을 보면 △노 젓는 작업과 상황 △물질작업 △출가물질 △생애담 △신세한탄 △자강과 근면 △자연에 합일·동화 △기원 △사랑 △ 금전 등 경제 △가족(부모·형제·자식) △이어도까지 다양하다. 제주의 800여수가 넘는 민요 중 대표적인 노동요지만 그 이상의 평가를 받는 것도 제주의 역사를 가장 낮은 위치에서 구구절절 옮겨냈다는 데 있다.

고 김영돈 교수도 「한국의 해녀」를 통해 민요의 '요(謠)'가 노래만이 아니라 소문·이야기라는 점을 언급했다. '잠녀'라는 여성 중심 공동체 외에도 자연과 더불어 사는 삶과 살아온 이야기, 전설 따위가 흥얼흥얼 노랫가락에 실려 오늘에 이른다. 정석은 없는 대신 변칙이 허용된다. 소리 좀 한다는 잠녀들에게서 조금씩 다른 사설이 나오는 것도 다 그 이유다.

그는 199편(1965년 제주도민요연구)의 해녀노래 사설을 크게 두 가지 유형으로 정리했다. 하나는 물질과 관련된 것(102편)이고 다른 하나는 잠녀들의 작업과는 아무런 상관이 없는 일상적인 삶에서 우러나는 생각을 담은(93편) 사설이라는 것이다.

보존 넘은 콘텐츠화 절실

해녀노래가 언제부터 시작되었을까. 안타깝게도 그 기원을 정리한 저서는 찾을 수 없었다.

'해녀 노젓는 소리'로 박사 학위를 받은 숭실대 이성훈 교수의 논문을 참고하자면 15세기 말 이전에 제주도 전역에서 형성됐고, 제주에서보다는 바깥물질을 통해 전승됐다고 봤다. 그 근거로 1488년 1월 추쇄경차관으로 제주에 왔던 최부의 '탐라시 삼십오절'(「남사일록」수록)을 분석해 설명했다.

사실 언제부터 불렸는지는 그리 중요하지 않은 듯싶다. 아직도 불리고, 앞으로도 불릴 것이란 점이 더 의미 있어 보인다.

차라리 섬 전역의 '해녀 노래'를 모아 제주 대표 문화로 삼는 일이 더 중요하지만 그 간의 과정을 살펴보면 여간 신경이 쓰이지 않는다.

1971년 성읍민요와 함께 국가 지정 중요무형문화재 '제주민요'로 전승되던 해녀 노래는 이후 1989년 도지정 무형문화재 1호로 별도 관리를 받게 됐다. 1993년 보유자던 구좌읍 행원리 고 안도인 할머니가 작고한 이후 한동안 전승체계를 위협받다 2005년 김영자·강등자 할머니가 보유자로 지정되면서 한시름 놨다. 2006년 문을 연 해녀박물관을 통해 2007년부터 어업노동요 전수교육이 이뤄지며 다른 문화재와는 조금 다른 대접을 받았지만 사정은 이전과 크게 달라지지 않았다. 교육을 제외하면 여전히 공연을 중심으로 전승 작업이 이뤄지고 있고 '고령 보유자'로 인해 다음 세대로의 계승을 고민하는 사정은 마찬가지다. 불과 얼마 전에도 공연을 앞두고 보유자가 쓰러져 병원으로 긴급 호송하는 일까지 있었다. 여기에 '신 해녀노래'의 등장으로 흥행에서도 밀리며 흔한 지역 민속 공연으로 치부될 우려도 커지고 있다.

그런 점에서 지난 1971년 제12회 전국민속경연대회에 이어 올해 청소년민속예술제에 참가하는 잠녀(해녀)놀이에 거는 기대가 크다. 40여년 전 작은 시도가 전국의 관심을 제주로 돌렸으며 '힘들고 고단했던 작업의 기억'에 한정됐던 해녀노래를 뮤지컬 이상의 복합 예술로 격상시켰다. 그리고 이제 10대들이 그 뒤를 잇기 위한 첫 단추를 끼웠다.

보존 차원을 넘어 콘텐츠로 키우기 위해서는 어떻게 활용할 것인가를 고민해야 한다. '지금까지 이렇게 해왔으니…'는 답이 아니라 변명이다. 해녀문화 세계화를 대표하는 해녀축제에서 해녀노래 경연 대신 잠녀들의 대중가요 솜씨를 겨루는 노래자랑이 펼쳐지는 것이 유네스코 인류무형문화유산 등재를 도전하는 제주도의 수준일 수는 없다. 고 미 기자 ※ 이 기획은 ㈔세계문화유산보존사업회와 함께 합니다.

고 미 기자

popmee@hanmail.net