[살아있는 무형문화유산을 만나다] 13. 제주도지정무형문화재 '정동벌립'

전수자 10년간 재배연구에도 '실패'

지원 절실…콘텐츠 활용 연구 필수

과거 제주도 산간에는 널린 것이 정동(댕댕이덩굴)이었다. 동네 오름에 올라 댕댕이 긴 줄기를 뜯어다가 햇볕에 고이 말린 뒤 꼼꼼히 엮어 모자로 썼다. 패랭이와 비슷한 모양으로 비를 피하거나 햇볕을 가리는 등 모자로써 기능이 우수했다. 마치 '벙거지'처럼 생겼다 하여 '정동벌립'이라 불렸다. 주로 농부들이 많이 썼으며 제주도 고유의 문화로 자리 잡았다. 그러나 이제는 명맥을 유지하기 힘든 상황이 직면했다. 재료인 정동이 거의 멸종되고 있기 때문이다.

원시림 무성한 제주에 적합

정동벌립은 제주도인들에게 환경적으로 매우 적합한 모자였다. 높이 11~15㎝, 지름 약 50㎝ 정도로 모자가 머리에 얹혀진 디자인이 말과 소를 치는 목자들에게 매우 이상적이었다.

목장 등 야외활동 중에 정동벌립은 '보호도구'의 역할을 맡았다. 가시덩굴, 나뭇가지 등이 머리를 스치면 모자가 보호해줘 다칠 일이 줄어들었다. 원시림이 무성한 한라산을 누벼야 하는 제주인에게 안성맞춤인 셈이다.

최초 등장 시기는 알려지지 않았다. 다만 제주도 한림읍 귀덕리 잣질동네인 성로동 일대에서 주로 제작되며 전승됐다. 마을 인근 벌립청에서 남자들이 모여 정동벌립을 짜는 모습은 흔히 볼 수 있는 풍경이었다. 그러나 일제때 남자들이 소집되는 일이 많아 벌립을 만드는 사람들이 점차 줄어들면서 정동벌립은 잊혀지기 시작했다.

정동벌립이 문화재로 지정돼 보전되기 시작한 시기는 1986년이다. 증조부 때부터 정동벌립 일을 이어오던 귀덕리 홍만년씨가 제주도 무형문화재 제8호로 지정됐다.

홍만년 선생은 1998년 1월31일 별세했으며 현재 홍달표씨(82·1992년 보유자 인정)가 정동벌립장으로 활동 중이다. 홍씨의 6촌 제수 송월순씨(85·여), 6촌 여동생 홍양숙씨(53·여)가 조교로 정동벌립의 맥을 잇고 있다.

재료 손질부터 제작까지 한달

만드는 공정은 무척 까다롭다. 재료손질 부터 짜는 과정까지 어느 것 하나 손이 덜 가는 것이 없을 정도로 땀 맺힌 정성이 필요하다.

들판을 헤매며 정동줄을 걷어다 볕 좋은 날 바싹 말려야 한다. 이 과정만 25일이 넘는다. 비를 맞아서도 안되지만 적당한 이슬이 흡수돼야 단단하고 고운 정동줄이 만들어진다.

주로 7~8월에 1년 동안 사용할 양을 수집한다. 1근이면 2.5개의 정동벌립을 만들 수 있다.

정동벌립 하나는 겯는데 보통 4~5일이 소요되며, 양질의 작품은 6일 이상이 걸린다.

한 작품을 만드는데 총 30일 이상이 걸리는 셈이다. 작품성 있는 정동벌립은 최대 3개월까지 길어지기도 한다.

도, 정동 재배지원 나서야

현재 정동벌립 계승의 가장 큰 걸림돌은 '재료'다. 정동은 오래전부터 제주에서 흔히 볼 수 있는 식물이었으나 중간산 개발과 환경변화 이후 지금은 '멸종' 수준에 이르렀다.

대한명인 제06-81호 정동공예 명인이자 제주도무형문화재 전수조교인 홍양숙씨는 "재료가 없다"며 "현재 제작중인 작품의 경우도 재료가 없어 10년째 미완성이다. 정동이 매우 귀해 작업을 할 수가 없다"며 눈시울을 붉혔다.

이에 홍씨는 10년 전부터 정동 재배에 '올인'하고 있다. 정동 씨앗을 구해 심어보기도 하고 가지치기 등 정동 재배 연구에 몰두하고 있다.

정동 뿌리를 찾아 도내 오름은 모두 돌아다녀 봤지만 야생 정동은 눈 씻고 찾아봐도 없었다.

이제는 도심 속에서 보물찾기 중이다. 가끔씩 길가에서 자란 정동이 발견되곤 한다. 남들에겐 잡초지만 홍씨에겐 '흙에서 찾은 보석'과 같다. 발견된 정동은 뿌리채 뽑아다 밭에 심어놓는다.

그러나 이러한 노력에도 정동 재배는 현재까지 '실패'였다. 그나마 싹을 틔워도 변종이 많아 벌립을 만들 만한 재료가 못됐다.

그나마 올 봄에 심은 정동이 싹이 좋아 긍정적으로 보고 있지만 이제는 손에 무리가 오고 있다.

홍씨는 "손은 내게 보물과도 같다"며 "작품은 못 만들고 수년째 농사만 짓다보니 손이 저릿저릿 하다. 더 이상 농사는 무리"이라고 밝혔다.

이에 정동 재배를 위한 행정 지원이 시급해지고 있다.

홍씨가 증명하듯 개인이 정동재배를 연구하는 것은 한계가 있다. 도의 협조로 전문적인 연구가 이뤄진다면 정동 재배와 정동벌립 계승에 큰 도움이 될 것은 자명하다.

더불어 정동을 대체할 만한 재료 찾기도 이뤄져야 한다는 목소리도 제기되고 있다. 현대문화와 접목할 수 있는 기회를 열어 정동벌립의 활용 기회를 보다 확대할 수 있는 길을 마련해야 한다는 의견이다.

실례로 정동벌립의 디자인을 유지하면서 쉽게 접할 수 있는 재료를 활용해 관광상품화 하는 등의 융통성이 필요하다는 것이다.

실제로 무형문화재로 처음 지정된 홍만년씨는 전통적인 정동벌립의 디자인을 중절모자로 개량해 정동벌립에 대한 관심을 모으고 대중화하는데 일조를 한 바 있다.

살아있는 문화유산을 보존를 하되 활용될 수 있는 '문화 콘텐츠'를 생산하며 문화예술 접근성을 확대하는 것을 미래 과제로 받아들여야 할 때다. 이소진 기자

추사 김정희가 제주유배 당시 정동벌립을 즐겨 썼다는 주장이 제기돼 눈길을 모은다.

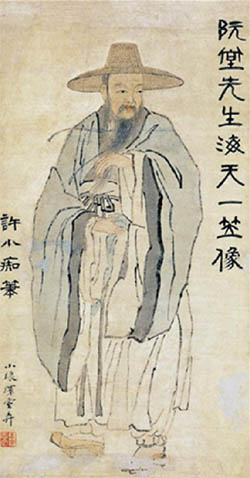

주장의 근거는 추사 김정희의 제자 소치 허련이 그린 추사의 초상화 '완당선생해천일립상'(阮堂先生海天一笠像)이다.

미술사가 황정수씨가 쓴 「추사연구」에 따르면 헌종7년 2월부터 6월초 소치가 추사와 함께 지내면서 그린 '완당선생해천일립상'에서 추사의 모습이 묘사됐다. 작품에는 중국의 소동파가 혜주에 유배됐을 때 갓을 스고 나막신을 신은 평복 차림의 모습이 담겨있다.

양진건 제주대학교 대학원 스토리텔링학과 교수는 "모자와 관련해 단순히 소동파의 도롱이 삿갓을 번안한 것 보다는 제주도 고유의 정동벌립을 의식한 것이 아닌가 생각한다"고 밝혔다.

이어 "정동벌립은 농부들이 쓰는 모자의 일종으로 제주도 고유의 것이다. 비를 피하거나 또는 햇빛을 막기 위해 써왔다"며 "그래서 완당선생해천일립상은 더욱 가치가 있다"고 평가했다.

한편 '완당선생해천일립상'은 종이에 담채로 그린 51×24㎝ 크기의 작품이며 현재 경기도 용인시 '디 아모레 뮤지움'(아무레퍼시픽미술관)에 원본이 소장돼 있다. 이소진 기자