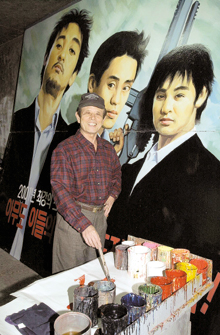

페인트 냄새 눅진한 극장 부속 작업실에 막 들어섰을 때였다. 기자의 형식적이고 장황한 인사말을 경쾌하게 잘라내는 임두식씨(70). 마치 너의 시나리오야 빤하지 않겠냐는 어투였다. 하지만 그 말속에선 오랜 영화현장을 지켜온 화공의 당당함과 낭만이 느껴졌다.

5평 남짓한 창고. 광목천을 씌운 희멀건 간판들과 페인트통, 붓 몇 개가 전부인 이 공간을 임씨 홀로 5년간 지켜왔다. 아니, 6·25직후 영화그림판에 뛰어들었으니 햇수로 47년째다.

세월은 가고 남은 건 희미한 추억의 옛 그림자다. 서울에서 10년, 부산에서 7~8년, 진주에서 7년, 마산에서 5년…. 붓 하나 들고 영화가, 세월이 부르는 대로 전국 각지로 흘러온 인생. 한창 전성기에는 부산 부영극장의 간판부장으로 그 밑에 주임, 차석 등 해서 11명의 간판부 ‘졸개’들을 진두지휘하기도 했다.

“영화란 게 묘한 힘이 있어. 60년대만 해도 극장에 있다 하면, 이색적이라고 동경하는 사람이 많았지. 그때만 해도 영화가 희소가치가 있었으니까. 그래서 따르는 여자들도 많았고 섬싱도 많았던 직업이야.”

임씨의 전성기가 곧 한국 극장영화사의 전성기였다. 임씨의 간판 하나에 영화 속 무수한 장면들이 포개지고 겹쳐지며 명멸하던 시절. 6자나 되는 거대한 합판에 간판을 그리던 때, 간판 크기는 곧 영화의 힘이었다. 그 큰 간판을 달 때면 극장의 전직원이 매달려 ‘로러’로 끌어야 했다. 수표주임이다 발전주임이다 해서 모든 극장직원들이 “땡겨, 또 땡겨”하며 구슬땀을 흘린 끝에야 깃발처럼 위풍당당하게 내걸리던 순간. 다함께 박수치며 환호하던 그 장면이 임씨에겐 다른 어떤 영화보다도 기억에 남는 명장면이다.

영화를 보기 위해 줄지어선 관객들이 원망스러울 때도 있었다. 암만 남들이 “그림 좋다”고 감탄사를 연발해도, 임씨 자신의 눈에는 늘 모자라 보이는 간판그림. 막상 걸고 나면 부끄럽고 겁나서 관객들 앞에 안 나타난다고 했다. “어떤 때는 내 그림이 영 부끄러워 ‘이 영화 빨리 끝났으면 좋겠다’고 가슴을 치지. 그런데 그런 영화일수록 좀체 빨리 안 끝나는 거야.”

전쟁은 세계의 지도뿐 아니라 한 사람의 인생지도를 바꾸기도 한다. 밀양의 4년제 초급 중학교에서 미술부 활동을 하며 홍대 미대를 준비했다는 임씨. 6·25전쟁으로 인생항로는 바뀌었어도, 자신만의 나침반을 가진 사람들은 길을 잃지 않는 법이다.

부산 미8군 25사단에서 3년간 ‘레이바’(군무원)로 근무했을 때조차 임씨에게 주어진 건 페인트 붓이었다. 군용차량 번호판에 칠을 하고, 헬멧 옆에 사단 마크를 그리고, 크리스마스 축하 간판을 제작하는 일 등이 임씨의 몫이었다.

그러던 어느 날 부산 삼촌댁에 놀러갔다 우연히 눈에 띈 게 극장간판. ‘나도 저 정도는 그리겠다’던 겁없는 청춘은 삼촌을 졸랐다. 극장 그림쟁이를 시켜달라는 조카에게 “미장이나 해라 마. 그거 돈 많이 번다 아이가”하던 삼촌.

부산 영도의 남도극장에서 가장 ‘천한’ 심부름을 하며 이를 갈고, 붓을 갈았다. 떼어놓은 간판의 색깔을 지우고, 선배들이 써놓은 글씨에 테두리를 두르고. 글자의 삐침 하나에 숨을 죽이던 시절이었다. 그러면서도 TV가 없던 그 시절, 극장에 있다는 것만으로도 큰 자랑이었다. 그래서 화공들도 월급을 주면 받고, 안 주면 안 받았다.

그러기를 5개월여, 간판부장이 외출한 시간을 틈타 몰래 도둑그림을 그렸다. 미처 다시 지우지 못했을 때, 돌아온 부장의 불호령이 떨어졌다. “이거 그린 게 누꼬?”‘오늘 또 한 대 맞겠구나’싶어 나선 임씨에게 “저것도 함 그려봐라”는 주문이 쏟아졌다.

도둑그림으로 첫 작품을 시작한 꼬마 화공이 5년 후엔 11명 간판부의 필봉을 휘두르는 수장이 된다. 그리고 진주로, 마산의 극장 간판 전도사로 파견을 나가게 됐던 것.

“「별아 내 가슴에」의 김지미와 최무룡이를 아주 멋지게 그렸지. 진주 시민들이 깜짝 놀랐었어. 내가 원정가기 전까지 진주는 페인트 말고 물감을 썼거든. 그래서 비만 오면 줄줄∼김지미가 울고, 간판이 울었는데…”

90년대 중반부터 극장간판이 컴퓨터그래픽으로 급속 대체되는 시간의 강풍을 도내 극장가도 비켜가지 못했다. 지난4월 아카데미 극장에 이어 오는 12월 코리아 극장마저 간판그림을 내린다. 그러면 피카디리 극장만이 유일하게 명맥을 이어갈 것이다. 언제까지일지 모르지만.

그렇게 극장영화와 임씨의 인생은 동반자처럼 황혼길에 접어들고 있다. 늘 영화를 좇느라 떨어져 지내야 했던 부인과 자식들은 지금도 부산에서 임씨를 기다리고 있다. 하지만 영화판에서 유종의 미를 거두고 임씨가 돌아갈 곳은 가족들 품이 아니라, 제주나 밀양 어디쯤 자신의 유화 작업을 할 수 있는 공간이라는 임씨. 간판장이의 한평생을 마감하고 화가의 한평생을 시작하게 돼 시원하다는 임씨에게 아쉬움은 한 가지다. “간판그림은 오리지널 포스터와 차원이 다른 건데. 한 장에 어떤 장면들을 효과적으로 배합할 것인지 구상이 중요해. 근데 컴퓨터 그래픽 사진은 죽어 있거든. 잘못 나와도 변화를 못 주잖아.”

인건비 절감을 극장 현대화로 치장하지만, 사람 냄새가 나지 않는 건조한 극장에 사람이 들겠냐고 임씨는 반문한다. DVD와 평면TV시대에 과연 우리가 잃는 것이 간판그림뿐일까. 옛 시절 극장으로 향하게 하던 발길들을 이제 무엇으로 붙잡을 수 있을까.

스릴넘치는 카지노게임을 언제 어디서나

대박찬스 바로 당신이 주인공입니다.