태풍의 영향권에도 이산가족 상봉은 이루어졌다. 2박 3일의 짧은 만난의 시간이 애석하기만 하다. "이제 가면 언제 보나"라는 누이의 말에 "통일 되면 보자우"라고 화답하는 남동생의 검은 눈에서 굵은 눈물 방울이 떨어진다. 곧 떠나갈 버스 유리창 너머로 서로 손을 붙잡고 쉽게 놓지 못하는 이산가족의 이별 장면을 보고 있자니 눈시울이 붉어진다. 어쩌면 다시 볼 수 없다는 사실이 오지 않은 시간의 감정까지 불러들이는 까닭일 것이다.

박물관으로 모녀가 느린 걸음으로 걸어들어간다. 허리가 굽은 노인은 호흡이 가쁜지 자주 걸음을 멈추고, 딸은 손수건으로 노인의 땀을 훔쳐낸다. 허리는 굽었어도 노인의 낯빛이 희다. 손끝에는 붉은봉숭아물을 들였다. 아직 곱다. 이 노인을 아는 이가 있다면 "여전히 곱다"는 얘길 자주 들을 듯하다. 휴우, 한숨을 쉬며 노인이 묻는다. "여가 시집박물관이여?", "네, 엄마가 좋아하는 시 많아요.". 시를 좋아하는 노인이라 하니 가까이 다가가 말을 붙여보고 싶어진다. 노인이 좋아한다는 시는 어떤 시일까? 나도 느린 걸음으로 뒤를 따른다.

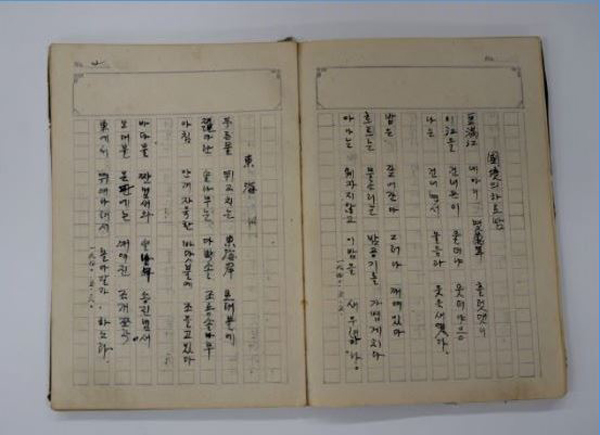

시집박물관 문 안으로 들어서니 '심연수 시인 탄생 100주년 기념 특별전'이라는 플랜카드가 걸려져 있다. 심연수 시인이라, 솔직히 낯설다. 특별전시실에는 심연수 시인의 유품들이 전시되어 있다. 그의 일기장, 수첩 등에는 습작 시, 시조, 편지 등이 빼곡이 적혀 있다. 필체를 가만 바라보고 있자니 그의 외로움, 결연한 폐기를 애써 감추려는 뜻을 알 것도 같다. 필체가 어디서 많이 본 듯 한데 윤동주 시인의 그것을 닮았다.

남의 나라 육첩방에 등을 붙이면 필체에도 물기가 서리나보다. "나의 고향 앞 호수에/외쪽 널다리/혼자서 건너기는/너무 외로워/님하고 달밤이면/건너려 하오/나의 고향 뒷산에/묵은 솔밭 길/단 혼자서 오르기는/너무 힘들어/님 앞선 발짜국 따라/함께 오르리오/나의 고향 가슴에/피는 꽃송이/쓸쓸히 선 것이/너무 서러워/님하구 그 위로/ 자주 갈테요"(심연수, 「고향」 전문)

특별전시실을 돌아나오니 좀 전에 보았던 모녀와 눈이 마주쳤다. 마치 아는 사이처럼 반갑다.

가볍게 눈인사를 하고 옆을 보니 우체통이 있다. 박물관 나들이 기념으로 엽서에 편지 쓰기를 권하고 있다. 배달도 해준다니 재미삼아 써보기로 한다. 누구랄 것도 없이 내가 나에게 엽서를 쓴다. 우선, 내 몸에게 미안하다고 쓴다.

"바쁘다는 핑계로 내가 네 몸을 돌보지 못했구나" 라고 첫머리를 뗀다. 실제로 무릎 관절에서 삐그덕거리는 소리가 나고 있다. 벌써 어머니 몸의 반절은 닮아가고 있다. 어머니는 앉았다 일어설 때마다 "아이고" 소리를 하셨다. 그게 영 듣기 싫었다. 왠지 내가 어머니 몸을 망친 것 같다는 생각이 들킬까봐 두려웠던 것 같다.

어머니는 4남매를 키우느라 뼈마디가 다 으스러지고 말았다. 남들도 다 그렇게 살았다지만 어머니의 삶은 조금은 더 특별하고 고달팠다. 자고 일어나면 집문서가 날아가고, 자고 일어나면 누가 사고를 내고, 자고 일어나면 누가 죽어 있었다. 살아온 이야길 글로 쓰면 한 트럭은 될거라는 어머니의 말은 농담이 아니었다. 그런데 이제껏 농담처럼 어머니의 말을 들었다는 게 어처구니가 없다. 나 살자고 어머니의 등골을 게걸스레 긁어먹었다.

꽃 다 지니까

세상의 삼고(三苦)가

그야말로 시들시들합니다

나 살자고 못할 짓 햇나

우두커니 서 있다가

겨우 봄이 간다는 걸 알겠습니다

잘못 다 뉘우치니까

세상의 삼독(蔘毒)이

그야말로 욱신욱신합니다

찬양희 시, 「우두커니가 산다」 일부

내가 나에게 엽서를 쓰다 어머니의 관절염으로 이어졌고, 끝내는 다시 여름으로 돌아왔다. 땀방울이 콧등에 맺히는 게 귀찮아 얼른 우체통에 엽서를 집어넣고 에어컨이 있는 곳으로 이동한다.

방금 내의식에 머물러 있던 연민과 공감의 흔적은 땀방울과 함께 흘러내리고 말았다. 우선 덥다는 것 그 자체가 짜증스런 현실이 되고 만 것이다. 이럴 때 제격인 비유적 탄식이 있다. 오, 참을 수 없는 존재의 가벼움이여!

사물과 풍경에 마음을 섞고 돌아다니다 보니 끝내 이르는 사유의 길이 있다. "우리의 특권이 그들의 고통과 연결되어 있을지도 모른다는 사실을 숙고해 보는 것, 타인에게 연민만을 베풀기를 그만둔다는 것, 바로 이것이야말로 우리의 과제이다."?라던 수잔 손택의 말은 진실에 가깝다.

어떤 이미지로부터 나태한 연민에 빠져 있던 나에게 경종을 울리는 말이다. 잠시 타인의 고통에 대한 연민을 느끼는 것만으로도 스르로가 괜찮은 사람이라 믿는 착각, 이것으로부터 벗어나는 것이야말로 우리의 과제라는 것. 그런 연민을 자아내는 이미지를 생산하는 예술 또한 기만적이라는 것이다.

참인간, 참예술을 한다는 게 쉽지 않다. 이렇게 글을 쓰는 이 순간도 어쩌면 내가 나를 기만하는 것은 아닐는지. 길게 늘어뜨린 내 그림자에 나를 숨기고 있는 나를 보는 듯도 하다. 강은미 문학박사·제주대 스토리텔링 강사