1910년 제주인 항일운동 본격적 전개

조천만세동산 기념탑 1991년 3월 환공

"우리는 오늘 우리 조선이 독립국이며 조선인이 자주민임을 선언한다. 이를 세계만방에 알려 인류 평등의 큰 진리를 환하게 밝히며, 이를 자손만대에 알려 민족의 자립과 생존의 정당한 권리를 영원히 누리게 하려는 것이다. 낡은 시대의 유물인 침략주의와 강권주의의 희생이 되어 유사 이래 수천 년 만에 처음으로 다른 민족의 압제에 뼈아픈 고통을 당한 지 이미 십 년이 지났다. 그동안 우리의 생존권을 빼앗겨 잃은 것이 그 얼마이며, 정신상 발전에 장애를 받은 것이 그 얼마이며, 민족의 존엄과 영광에 손상을 입은 것이 그 얼마이며, 새롭고 날카로운 기운과 독창력으로 세계 문화에 이바지하고 보탤 기회를 잃은 것이 그 얼마이겠는가. 우리는 오늘 떨쳐 일어났다. 양심이 우리와 함께 있으며, 진리가 우리와 함께 나아가고 있다. 남녀노소 없이 어둡고 답답한 옛 보금자리로부터 분연히 일어나 삼라만상과 함께 기쁘고 유쾌한 부활을 이루게 되었다. 억만대의 조상들의 신령이 보이지 않는 가운데 우리를 돕고 온 세계의 새로운 형세가 우리를 밖에서 호위하고 있으니, 시작이 곧 성공이다. 다만 앞길의 광명을 향하여 힘차게 곧장 나아갈 뿐이다"

「3.1독립선언서」 中

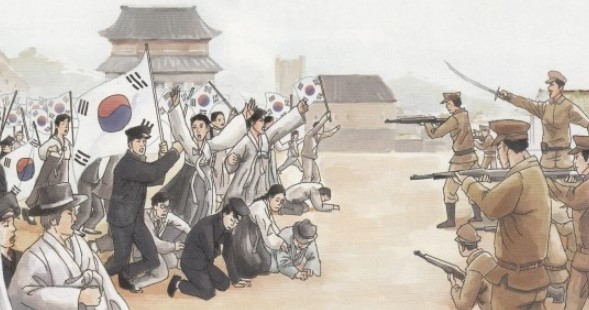

제주도의 항일독립항쟁은 치열하고 오랜 시간 진행됐다. 일제강점기의 제주는 식민지적 수탈과 착취, 민족적 차별을 받았다. 통감부 체제가 본격화되고 직접적 침탈에 직면하면서 제주 사회의 반일 감정은 더욱 고조됐다. 1910년 제주인들은 일제에 적극 맞서기 위해 본격적으로 항일운동을 전개했다. 당시 휘문고보통학교 4학년인 제주조천 출신 김장환은 경성(서울)에서 만세 시위에 참여한 후, 시위자 색출 작업이 시작되자 독립선언서를 숨긴 채 제주로 귀향한다. 독립의 뜻을 함께한 김시범, 김시은, 고재륜, 김연배, 김형배, 황진식, 김용찬, 백응선, 박두규, 김장환, 이문천, 김희수, 김경희, 김필원 등 14인은 독립운동에 함께했다.

△독립만세의 첫 함성이 터져나온 곳, 만세동산

1919년 3월 21일, 조천 미밋동산에는 "대한독립 만세"구호가 울려 퍼졌고, 곧 인근 군중들도 시위에 동참했다. 첫날 만세운동에는 14인의 동지를 포함해 조천리 주민과 서당 생도 등 150여 명에 이르는 인원이 집결했다. 독립운동은 네 차례에 걸쳐 전개됐고 조천리에서 함덕리, 신흥리, 신촌리로 점차 확산됐다. 그러나 4차 시위 이후 격렬한 투석전으로 대항했으나 진압 부대의 발포와 무차별 폭력으로 진압되고 말았다. 조천만세동산은 조천만세운동이 전개됐던 곳으로 조국의 자주독립을 위해 목숨을 바친 분들을 추모하고 평화를 염원하기 위해 설립됐다.

이곳에는 '애국선열 추모탑'과, 만세운동의 뜻을 기리기 위해 세워진 '3·1독립 운동 기념탑'이 있다. 만세동산에는 1919년 제주의 만세운동을 주도한 인물과 항일운동 당시 고문 휴유증으로 순국한 열사를 기리고 있다. 그 뜻을 기억고자 조천 만세동산 성역화 추진 위원회를 발족해 1991년 3월 1일에 기념탑을 완공했다.

8월 15일 광복절은 1945년 일본 제국의 패망으로 한반도가 일제에게서 독립해 주권을 되찾을 일을 기념하는 해방 및 정부 수립 기념일이자 대한민국 법정 공휴일이다. 광복을 위해 투쟁한 순국선열의 희생을 기억하고 민족 해방을 경축하기 위해 가족들과 함께 순국선열을 기릴 수 있는 장소를 직접 방문해 보면 어떨까.

전예린 기자