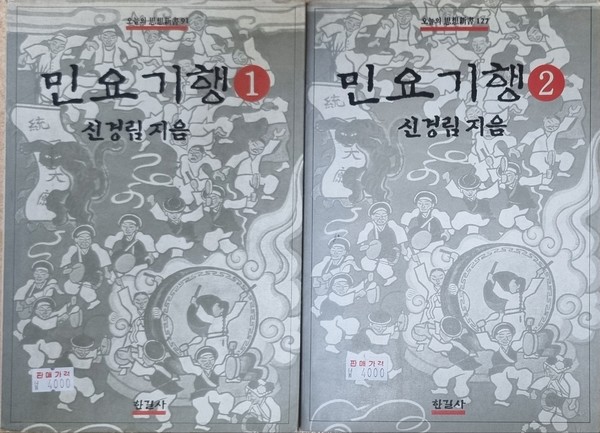

읽을 거리도 많은데 하필 손에 잡히는 것은 지난 3월에 헌책방에서 구입한 신경림 시인의 '민요기행'이었다. 판매가격 '4000'원이라고 박힌 딱지도 떼지 않은 채이다. 이 가격표를 보인다는 게 시인하게 죄스럽다. 누리끼리한 책의 첫 페이지를 여니 '1990.2.12. ○○○조사 자료실'이라고 적힌 글자가 보인다. 아마 모 언론사에서 사료조사 차원에서 1990년에 이 책을 구입해 보관했던 것을 방출한 모양이다.

허름한 가방 하나 메고 터덜터덜 이 마을 저 마을로 걸음을 옮기는 '젊은 신경림'이 떠올라 미소가 절로 나왔다. 물론 헌책에서 풍겨 나오는 특유의 곰팡내에는 막걸리 냄새도 함께 배어 있었다. 농촌, 어촌, 산마을, 면사무소, 탄광촌, 시장 …, 어디서나 사람 사는 목소리가 생생히 전해져 온다는 것도 '민요기행'의 한없는 가치라는 생각이 들었다. 그러던 차에 별세 소식을 듣는다. 아마 '밀양백중놀이' 편을 읽을 때였던 것 같다. 이제 끝이 보인다며 좋아하고 있었는데 부고 소식을 들은 것이다.

가난하다고 해서 외로움을 모르겠는가

너와 헤어져 돌아오는

눈 쌓인 골목길에 새파랗게 달빛이

쏟아지는데

가난하다고 해서 두려움이 없겠는가

두 점을 치는 소리

방범대원의 호각 소리,

메밀묵 사려 소리에

눈을 뜨면 멀리 육중한

기계 굴러가는 소리.

가난하다고 해서 그리움을 버렸겠는가

어머님 보고 싶소 수없이 뇌어 보지만

집 뒤 감나무에 까치밥으로 하나 남았을

새빨간 감 바람 소리도 그려보지만,

가난하다고 해서 사랑을 모르겠는가,

내 볼에 돠 닿던 네 입술의 뜨거움

사랑한다고 사랑한다고 속삭이던 네 숨결

돌아서는 내 등 뒤에 터지는 네 울음

가난하다고 해서 왜 모르겠는가

가난하기 때문에 이것들을

이 모든 것들을 버려야 한다는 것을

(신경림 시 「가난한 사랑 노래」 전문)

처음 이 시를 읽었을 때를 기억한다. 아마 그날도 집회가 끝나고 다들 헤어졌지만 뭔가 아쉬운 마음에 탑동 방파제에 터를 잡고 소주에 막걸리를 마셨지 않았나 싶다. 거나하게 취한 선배가 화장실에 다녀온다면 일어섰을 때 뒷주머니에서 종이 한 장이 떨어졌다. 그걸 내가 주웠고, 동기와 둘이 선배를 자취방까지 부축해 바래다주었다. 떨어진 종이는 그새 잊고 전해주질 못했다.그 종이에 적혀있던 시가 '가난한 사랑 노래'이다. 생각하면 아득한 시간들이었다.

"가난하다고 해서 외로움을 모르겠는가", 첫 행부터 고개를 갸웃거렸던 것 같다. '가난하니까 외로운 거다'라고 말하지 않고, '가난하면 외로울 시간도 없다'라는 전제가 숨어 있는 것이 잘 이해되지 않았던 시이다. 가난해서 두려움이 있고, 가난해서 그리움이 깊고, 가난해서 사랑이 절절해지는 것을 부정하는 것만 같아 다시 읽기를 반복했다. 반어법인 줄도 모르고 말이다. 그때나 이때나 이 시 앞에서는 가난한 청년이 되어 "이 모든 것을 버려야 한다"는 것을 부정하고 싶다. 외로움, 두려움, 그리움, 사랑…, 이 모든 것을 버려야만 살 수 있다면 그게 삶인가 싶기도 하고 말이다. '7포'니 '8포'니 하는 말은 이 시에서 이미 표현이 되었던 바이다.

청년이나 노인이나 누구나 인간답게 사는 게 참 어려운 시대를 살아가고 있다. '인간답게'를 정의내리는 시간을 할애하곤 싶지는 않다. 각자의 인간다움을 염두에 두고 생각해보더라도 사사로운 정에 마음을 쏟을 만한 여유가 점점 사라지고 있다. 그만큼 마음의 자리가 팍팍해지고 있다는 뜻이다. '이야기 들어주는' 알바가 있다는 것을 처음 알았다. 이야기는 그냥 하는 것이지 누군가 돈을 받고 내 이야기를 들어준다고 생각하니 그 또한 편치는 않다.

영화 '플랜75'는 일본에서 75세 이상 노인에게 죽음을 권장하는 국가프로젝트에 관한 이야기이다. 물론 허구다. 고령화가 급속도로 진행되면서 노인을 지원하는 데 드는 국가재정 규모를 감당할 수 없게 되자 정부는 '플랜75'를 추진하게 된다. 가족이 없거나, 돌봄의 환경이 절대적으로 필요한 노인에게 일정 금액을 선지원해주고, 그 다음 안락사를 신청하면 즉시 실행에 들어간다는 것을 약속하고 있다. 너무 현실같은 영화라 더욱 무섭다는 생각이 들었다.

영화에서 주인공 미치(바이쇼 치에코 역)는 78세 노인으로 명예퇴직을 한 후 플랜75를 신청한다. 주변에서 친구들이 외롭게 죽어가는 것을 목격하고, 자신이 더 이상 이 사회에서 쓸모없다고 느꼈기 때문이다. 안락사에 들어가기 전 그녀는 마지막으로 콜센터 직원 요코와 볼링도 치고 맛있는 것도 먹으면서 즐거운 한때를 보낸다. 그리고 마지막 순간이 다가왔을 때 요코와의 전화에서 '이야기 벗이 되어주어 고마웠다'고 말한다.

이 영화가 일본에서 상영된 후, 젊은 관객들 중에는 평소 대화를 거의 하지 않던 할머니 할아버지에게 자기도 모르게 말을 걸었다고 얘기한 분들이 꽤 있었다고 감독은 전한다. 누군가의 외로움을 이해하고 그의 말을 들어주고, 나와 동시대에 함께 살고 있는 사람이라고 인식하는 것. 이것이야말로 신경림 시인이 쓴 '가난한 사랑 노래'가 아닐까 싶다. 아직도 귀에 쟁쟁한 한 구절 읊어본다. "사랑한다고 속삭이던 네 숨결/돌아서는 내 등 뒤에 터지는 네 울음/ 가난하다고 해서 왜 모르겠는가" 고인의 명복을 빈다.