김유정의 제주도 6. 하멜

제주도 도적의 섬에서 켈파트로

진도에서 1차 난파 후 제주표착

조선 탈출 고향 암스테르담 도착

△도적섬, 켈파트

포르투갈 선박이 한라산을 보면서 동쪽 일본으로 곧바로 향한 까닭에는 16세기에는 이미 제주도가 '도적의 섬'이라고 소문난 이유가 있었을 것이다. 조선은 바다를 해금 지역으로 통제하면서 작은 섬들은 그대로 비워두는 공도(空島) 정책을 시행했고, 수평선 안으로 어떤 선박도 들어올 수가 없게 만들어 한 번 조선에 들어온 서양인은 다시 자신의 고향으로 돌아갈 수가 없었다.

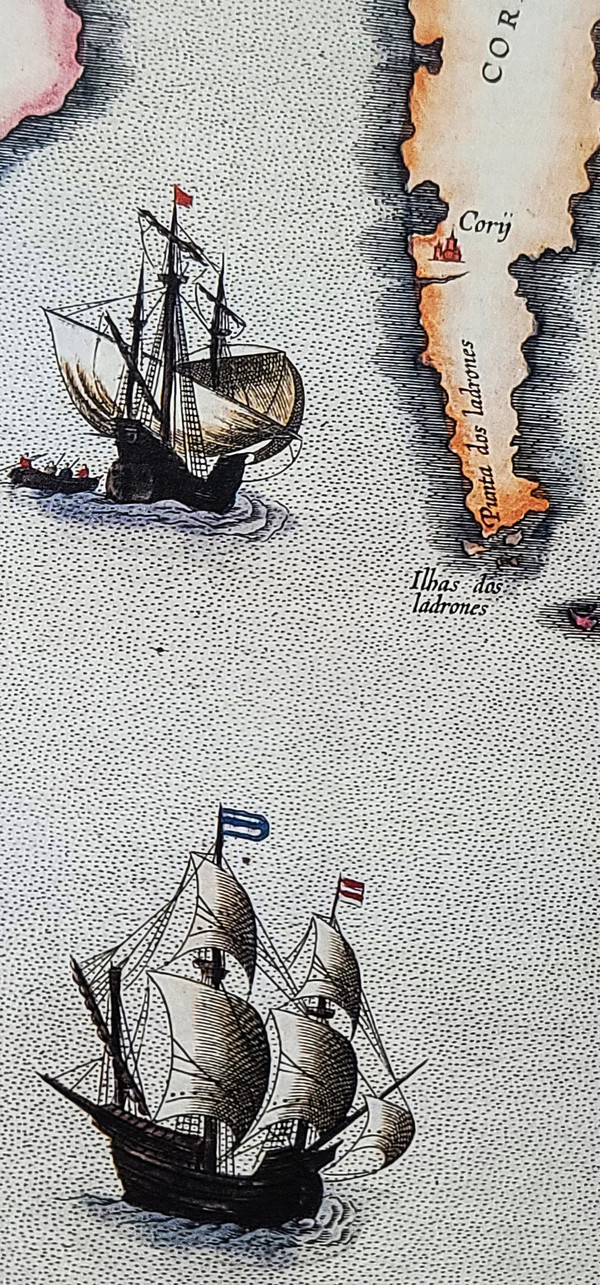

켈파트는 17세기 서양에서 제주도를 불렀던 이름이었다. 이 명칭은 네덜란드 배 이름에서 유래했는데 1630년 무렵에 네덜란드에서 제작된 첫 번째 배 이름이 갈리온선 켈파트 드 브락이었고, 이 배가 1642년 무렵에 제주도를 처음 발견하고는 그 사실을 네덜란드 동인도 회사에 보고하면서, 제주도를 '켈파트호가 발견한 섬'이라고 불리다가 어느새 제주도 명칭이 켈파트가 되고 말았다(박천홍, 2008).

1595년 포르투갈 선교사가 제작한 「일본전도」에는 제주도가 '도적섬'이라 표기됐고, 1655년 이탈리아 예수회 선교사 출신이 제작한 「일본왕국도」에는 제주도가 '풍마도', 1692년 이탈리아 수사가 제작한 「일본섬과 한국반도」에는 '풍마(Fungma)'로 표기돼 있다. 1705년 프랑스에서 제작된 「동아시아 지도」에는 제주도를 '풍마'와 '켈파트'라고 기록돼 있으며, 제주도 중앙에 원을 그려서 'mogan(목안)'이라고도 표기했다. 또 1737년 「조선왕국전도」에는 제주도에 제주, 대정, 정의라는 3읍을 표기하고 있고 제주도 아래 풍마라고 기록하고 있다. 그러나 혼란스럽게도 1794년에 제작된 「일본왕국도」에는 제주도로 알려진 '풍마'와 '켈파트'가 각각 두 개의 섬으로 표기하고 있는 이유를 알 수가 없다.

독자적으로 제주도가 켈파트로 나오는 지도는 1797년 프랑스의 「탐험지도」와 1871년 영국 장교인 에드워드 벨처가 측량한 「한국 다도해」와 프랑스 군사지리국이 제작한 「제주도」가 있다(제주대학교 박물관, 2020).

△박연, 하멜을 만나다

숙종 때 제주목사를 지낸 이익태(1633~1704)의 「지영록」이 알려지기 전까지 하멜의 표착지에 대해서는 이견이 분분했다. 「서양국표인기」에 당시 제주목사는 이원진, 판관은 노정, 대정현감은 권극중이었다. 1653(효종 4년) 7월 24일 네덜란드인 헨드릭 하멜(1632~1692) 서기 등 64명이 탄 배가 나가사키로 가다가 대정현 차귀진 아래 대야수포에서 크게 파손됐다. 대야수포는 수월봉 동쪽 신도리 해안으로 추정된다.

그렇지만 재미있는 사실은 이덕무(1741~1793) 글에 보듯이 "효종 4년(1653)에 표류하던 선박이 진도에 정박했는데 빠져 죽은 사람이 거의 절반이나 됐고 살아남은 사람은 36인이었다. 다시 제주에 정박했는데 언어와 문자가 통하지 않아서 우리나라 사람들은 다만 서양 사람, 혹은 남만 사람이라 일컬을 뿐, 끝내 어느 나라 사람인지를 알지 못했다"라는 기록을 남겼다. 이덕무의 기록을 받아들이고 있는 정약용, 이긍익(1736~1806), 이규경(1788~1856) 등 실학파 학자들은 하멜의 배가 폭풍을 만나 진도에서 1차 파손이 된 후 다시 제주도로 떠밀려 와 표착하게 됐다는 사실을 인정하고 있다.

하멜의 승선 일행 64명 중 익사자 26명, 병사자 2명, 생존자는 36명에 불과했다. 옷은 검정, 흰색, 빨강의 색이 서로 섞였다. 생존자들과 손짓 발짓으로 소통해 죽은 숫자만 겨우 알 수 있었다. 중국어, 일본어, 오키나와어 통역이 전혀 통하지 않는 것을 보자 정부에서는 조선에 온 네덜란드 표래인(漂來人) 박연을 통역관으로 급하게 제주로 파견했다. 박연은 이미 1628년(인조 6) 제주에 물 길러 왔다가 체포돼 조선에 귀화한 후 훈련도감에 배치된 인물로, 조선 여자와 결혼해 아들 딸을 한 명씩 낳아 살고 있었다.

△이웃 동네 어린 소년에게 집 안부를 묻는 박연

급기야 제주에 온 박연은 3명의 표착인들을 보고 오랫동안 눈여겨 자세히 살피다가 비로소 입을 열었다. "나와 같은 사람입니다"라고 말하고는 서로 이야기 하며 구슬프게 울었다. 다음날 박연은 생존자들을 불러 일일이 자신들이 살고 있는 지명을 말하게 했는데 모두가 네덜란드에 사는 사람들로 확인됐다. 그런데 그들 중에 겨우 열 세 살 밖에 안 된 소년이 있었는데 이름은 '너넷고불센(데니스 호벨첸)'이라는 박연의 근처 동네 사람이었다.

박연이 그에게 자기 가족에 대해 묻자 소년은 박연이 살고 있던 집은 무너지고 옛 터엔 풀이 무성하고 아저씨는 돌아가셨지만 친족들은 살아있다고 대답하자 박연은 더욱 비통함을 감추지 못했다.

박연이 또 묻기를 "너희들이 입은 옷이 왜 옛날과 다르냐"하니 "당신이 떠난 지 오래돼 의복제도가 무릇 오늘과 같을 수 없습니다" 박연이 또 묻기를, "너희들이 가지고 있는 물건이 무엇이고, 장치 어디로 가려고 하느냐"고 하자 "사탕, 후추, 목향, 등의 물품을 구해 가지고 대만에 가서 사슴가죽을 사다가 다시 중원에 가서 판 후 일본에 가서 장차 목향으로 일본의 은 등의 물품을 사려고 합니다. 바다 가운데서 갑자기 나쁜 바람을 만나 표류하다가 여기에서 부서졌습니다. 고향을 떠난 지가 어느 덧 5년이 돼 고향땅으로 돌아가려고 밤낮으로 하느님께 빌고 있습니다. 만약 우리들을 살려서 일본으로 보내주시면 반드시 우리나라(네덜란드) 상선이 많이 와 있어서 그 편에 살아 돌아갈 수 있습니다"

박연이 말하기를 "일본이 시장을 개방한 곳은 나가사키 뿐이다. 그런데 교역하는 일은 예전과 달라서 다른 나라 상선은 육지에 못 내리게 해 배 위에서 서로 장사를 하는데 일본사람일지라도 남의 나라에 왕래하는 자는 반드시 죽인다. 하물며 너희들이 다른 나라 사람인지라 죽임을 당할 것이다. 나와 같이 한양으로 올라가서 훈련도감의 포수가 되느니만 못하다. 옷과 먹을 것이 남아돌고 신변이 안전해 무사할 수 있을 것이다" 네덜란드인들은 박연의 말을 듣고서부터 고향으로 돌아가는 것에 절망하고, 자못 함께 일하자는 감언을 믿었다. 이후 박연은 이들의 대·중·소포 병기는 제주영 군기고에 남겨두고, 이들을 인솔해 육지로 나가서 호남 병영과 수영에 분속시켰다.

한편 하멜은 여수(전라좌수영)에 배속됐다가 1666년(헌종 7년) 9월 좌수영을 탈출해 나가사키 네덜란드 상관에 9월 14일 도착, 다시 바타비아로 가서 12월 28일 7척 선단과 함께 출항해, 마침내 1668년 7월 20일 암스테르담에 도착했다(김익수 역, 1997).

부기하면, 제주영 군기고인 자전고에는 당시 하멜이 가지고 온 무기들로 추정되는 불랑기 4문, 조총 1164문, 호준포 26문 등이 눈에 띄는 귀한 총포들이 있다.