김유정의 제주도 24. 종이와 닥나무 <1>

그림, 호적지로 필요한 종이

중국에서 인기 좋았던 한지

종이재료 닥나무 심어 관리

△섬에서 귀하디귀한 종이

제주도에서 귀한 것 다섯 가지를 말할 수 있는데 아마도 쇠·옷감·쌀·종이·소금일 것이고 부차적으로는 문방에 관한, 붓·먹·채색 물감이지만 대체로 제조품이 부족했다. 제주 특산물로는 대나무로 만드는 양태, 말총으로 만드는 망건, 그리고 조선 최고의 미역, 말, 해산물 등을 제외하고는 대개의 생필품 공급이 매우 어려웠다. 특히 종이는 여러모로 용도가 다양해 매우 귀하게 취급됐다. 제주도 종이에 대한 기록은 영조 때 유배인 아버지를 따라 병시중을 들기 위해 정의현에 왔던 구사당 김낙행(1708~1766)의 당시 기록이 나온다. "종잇값 또한 듣던 것과 다르니, 대개 섬의 종이가 비록 빛깔이 거칠고 품질이 나쁘기는 하지만 역시 종이가 없는 것은 아닙니다"

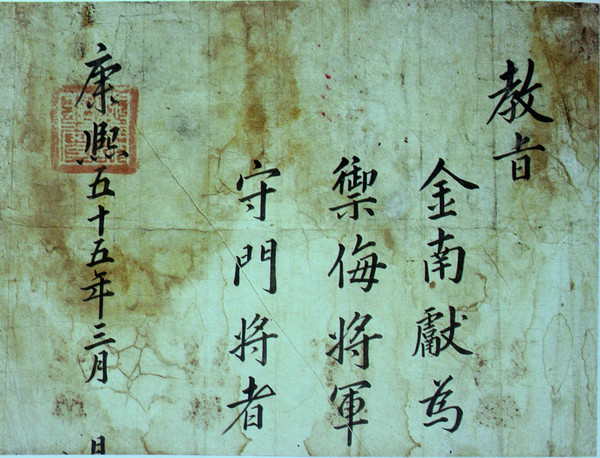

유배인의 아들은 비록 종잇값이 비싸고 품질이 나쁘지만 없는 것보다 낫다는 위안을 하고 있다. 실제로 종이가 귀하고 가격이 비싸서 호적중초를 만들 때는 집마다 종잇값을 세금으로 내기도 했다. 종이에 관한 기록은 철종 5년(1854)의 기록으로 추정되는 「탐라영사례」 '반액' 조에 '지장 70이 기록돼 있다.' 반액이란 그 직능에 배치된 장인의 숫자를 가리키는데, 종이 만드는 장인이 70인이면 다른 장인에 비해서 인원이 많은 편이어서 종이의 수요가 많았다는 것을 알 수 있다. '공장 창고:본 창고는 즉, 진상할 때 각 장인이 일을 맡아 보는 곳이다' 그 장인 창고에는 다양한 물품이 보관돼 있는데 종이 재료는 용도와 제도에 따라 전문지, 백토지, 백지, 삭지로 구분해 보관하고 있었다.

△종이의 용도들

우리의 종이를 통틀어 지금은 한지라고 하는데 일제 강점기에는 조선지라고 불렀다. 조선시대 종이의 용도를 구분하면, 전문지는 나라에 길흉이 있을 때 임금에게 알리는 종이로 표전지, 또는 표지라고도 하며, 중국에 보내는 표전문에 사용하는 가장 질이 좋은 후지를 말한다. 주지는 임금에게 계문할 때 사용하는 질이 좋은 종이인데, 계문에 사용하는 백주지 이외에 정장에 사용하는 상주지 등이 있었다. 백지와 백토지는 보통 일반적인 흰 종이를 말하고, 장지는 공사의 서장이나 관공서의 관문·첩문에 사용하는 질이 보통인 종이를 말한다. 또 삭지는 향교 유생들에게 다달이 글씨를 쓰라고 나누어 주는 백지이다.

우리나라 각 색종이 이름을 보면, 표전지·자문지·부본단자지·주본지·피봉지·서계지·축문지·표지·도련지·중폭지·상표지·갑의지·안지·세화지·백주지·화약지·장지·상주지·유둔지 등이 있었다.

△제주도 종잇값

19세기 말 종잇값에 대한 비용으로는 제주영이 곡식 7섬 7말 5되, 대정현과 정의현 합쳐서 30섬의 예산이 편성됐다. 제주영의 문서도 종이로 만들기 때문에 비용으로 5섬 9말이며, 공장창고의 종잇값은 36섬이 책정됐다. 종이를 만드는 장인인 지장의 급료로는 18섬이 편성됐다. 또 보민고에서 사용하는 종잇값은 2섬 6말이었다. 보민고는 민고라고도 한다. 제주영의 보민고는 동·서창이 있었고, 두 현의 대정창과 정의창이 운영되고 있었다. 이 창고는 조선 후기 각 지방에서 밭의 부역과 기타 여러 잡역, 각종 관용 비용을 조달하기 위해 설치된 재정기구이다. 보민고는 대동고, 고마고 등으로도 불렸다. 원래 법적인 기구가 아니라 각 지방 군현의 경제적 상황에 따라 변통하기 위해 만들어졌으나 점차 지방관청의 중요한 재정기구가 됐다. 특히 호적지와 관련해서는 특수세처럼 호적미를 종이 비용으로 받아 가기도 했다.

사실 일상에서 종이를 쓰는 일이 무척 많았다. 창문을 발라 방안을 밝게 유지하거나 병풍을 만들어 집안에 운치와 위엄을 돋보이게 했으며, 종이에 편지를 쓰고, 서책을 만들어 기록해두었다. 특히 의례 때에는 열명하거나 축문을 쓰는 일에도 필요했다. 「임하필기」에 "중국에서는 종이를 금처럼 여겨 한 조각도 땅에 버리는 것을 볼 수 없는데, 우리나라 사람들은 종이를 흙처럼 하찮게 쓰니 그만큼 많이 생산된다는 것을 알 수 있다"

물산이 풍부한 육지와는 달리 제주도는 모든 것이 소중했다. 비록 종이가 부족해 비싸기는 했지만 종이를 구하려고 하면 별 무리가 없이 구할 수가 있었다. 그러나 종이는 크기가 중요하기 때문에 제주도에서 병풍을 만들려면 큰 종이를 구하기 어려워 단으로 나누어서 병풍을 만든다. 어떤 병풍은 절지를 여러 장 이어 붙인 예도 있다. 대체로 초가의 작은 출입문 때문에 제주도 병풍은 크기가 작았다.

△종이를 만드는 조선의 기구

종이를 만드는 관청의 이름이 태종 15년(1415) 조지소가 창설됐고, 세종 11년(1446)에 조지서로 이름이 바뀌었다. 구성인원은 제조 2원, 사지 1원, 별제 4원, 공조 4원, 공작 2원, 지장 81명, 목장 2명, 염장 8명, 차비노 90명, 근수노 4명 등이었다(송찬식, 1998). 지방 221개 군현에 692명의 지장이 있었다. 이들의 역할은 종이를 만드는 지장을 비롯해, 여러 가지 종이 제작 기구를 만드는 목장, 발을 만드는 염장, 지빙에서 파견된 선상노, 조지서 소속의 차비노, 벼슬아치를 보좌하는 근수노, 죄수 중에 비교적 가벼운 형벌인 도형을 받은 죄인에게는 닥나무를 다듬고 말린 종이를 두드리는 도침군의 역할이 주어졌다. 많은 양의 종이가 급히 필요했던 세종은 도형받은 죄수들을 종이 제작에 참여시켰다. 도형이란 곤장을 맞고 다른 지역에서 일정 기간 노동형을 받은 죄수들을 말한다.

종이를 만드는 데 주원료인 닥나무가 많이 필요하게 되자 전국적으로 닥나무 심는 것을 의무적으로 강요했다. 그러나 16세기가 되면서 공납의 폐단 때문에 닥나무 공급이 어려워지고 급료도 줄 수 없게 되면서 지장의 처우가 나빠져 지장이 점차 줄어들었고, 임진왜란을 겪으면서 지장의 숫자도 줄어 종이 만드는 일은 절간이나 민간에서 만들었다. 관청에서는 지장이 필요한 때만 일시적으로 고용하는 관계로 변했다(김동건, 2021).

병자호란 이후에는 청나라에 조공하는 종이의 수량이 훨씬 늘어나면서 급기야 종이가 부족하게 됐고, 조선 정부는 부족한 종이를 전국의 여러 절간에서 만들도록 강제로 맡겼으며, 이에 힘에 겨운 승려들은 절간을 버리고 도망을 갔다. 청나라에 조공하는 물품 중에서 가장 인기 있는 것이 조선의 종이였던 만큼, 다른 조공물에 비해 종이에 대한 청나라의 요구가 많아서 더욱 수량이 늘어나게 됐다. 조선의 종이 품질이 중국의 종이보다 몇 갑절 더 좋았기 때문이었다.

조선의 종이는 아흔 아홉 번 손이 가는 관계로 색이 아름답고 질기다. 우리의 종이는 보관만 잘하면 천년을 버틴다. 종이는 섬유질로 돼 있고 오늘날처럼 종이에 약물 처리를 하지 않아 다시 물에 풀면 쉽게 재생해서 쓸 수가 있었다. 한지는 습기를 매우 잘 빨아들이는 특성 때문에 창문에 발라 방안의 습도를 조절하거나 바람을 막는 데 이용됐다. 특히 조선시대에는 속옷을 가정에서 만들어 입었기 때문에 남자들은 먼 길을 떠날 때면 한지로 불알을 싸서 사타구니의 습기를 제거했으며, 발싸개로 사용해 무좀을 방지했다. 또 여성들은 한지가 흡수력이 매우 좋으므로 생리대로 사용하기도 했다(이이화, 2000).