비 오는 날, 젖은 숲의 물영아리는 바람 소리마저 길을 잃은 채 고요했다. 비에도 아랑곳하지 않고 자박자박 걷는 발걸음 소리와 비옷 부딪히는 소리만이 숲을 점령하고 있었다. 간간이 까악까악 들리는 까마귀 울음소리는 자신들의 고요를 깼다고 나무라는 말처럼 들렸다. 생각지도 않게 참여하게 된 '사운드 워킹'은 모처럼 신선하고 자신에게 집중하는 시간이었다. 이렇게 숲의 소리에 집중해보긴 처음이다. 아무리 집중해봐도 들릴 듯 말 듯 한 난청에 자괴감마저 들었다고나 할까. 청음기를 귀에 꽂고 걷는데, 이게 숲에서 나는 소리인지 내 몸에서 나는 소리인지 구분이 되지 않았다. 구간마다 안내자의 설명이 있었으나 이 소리와 저 소리를 구분하는 건 쉽지 않았다. 하지만 분명하게 들린 건 빗방울이 우비에 내려앉을 때의 청명함과 까마귀 울음소리, 내 발걸음 소리다.

나는 떡갈나무 잎에서 노루 발자국을 찾아본다.

그러나 벌써 노루는 더 깊은 골짜기를 찾아

겨울에도 얼지 않는 파릇한 산울림이 떠내려오는 골짜기를 찾아 떠나갔다.

나무 등걸에 앉아 하늘을 본다.

하늘이 깊이 숨을 들이켜 나를 들이마신다.

나는 가볍게

오늘 밤엔 이 떡갈나무 숲을 온통 차지해 버리는 별이 될 것 같다.

떡갈나무 숲에 남아 있는 열매 하나

어느 산짐승이 혀로 핥아 보다가

뒤에 오는 제 새끼를 위해 남겨 놓았을까?

그 순한 산짐승의 젖꼭지처럼 까맣다.

나는 떡갈나무에게

외롭다고 쓸쓸하다고 중얼거린다.

그러자 떡갈나무는

슬픔으로 부은 내 발등에 잎을 떨군다.

내 마지막 손이야. 뺨에 대 봐, 조금 따뜻해질 거야,

잎을 떨군다.

-이준관 시, '가을 떡갈나무 숲'

시의 화자를 따라 나도 떡갈나무 숲을 걷는듯하다. "외롭다고 쓸쓸하다고" 중얼거리는 화자의 "슬픔으로 부은" 발등에 나뭇잎 하나가 떨어진다. "내 마지막 손이야. 뺨에 대봐, 조금 따뜻해질 거야", 얼마나 따뜻한 위로인가.

푸른 잎 하나를 주워 책 속에 꽂아두고 오래 잊은 적 있다. 어쩌다 편 책 속에서 마른 잎 하나가 나왔는데, 그렇게 기쁠 수가 없다. 마치 그때의 숲에서 나는 소리를 모두 말려놓은 듯한, 책갈피에서 마른 숲의 향기가 난다. 그리고 내 발등에 내려앉으며 내던 소리, 그때는 몰랐지만 지금은 들리는 소리다.

신기하게도 '사운드 워킹' 체험을 하니 소리에 민감해졌다. 타자를 두드리는 소리가 딱따구리와 소리와 어떻게 같고 다른지 유심히 따져보게 된다. 입을 벌릴 때 턱 밑에서 나는 소리와 무릎을 구부릴 때 연골에서 나는 소리에도 귀를 기울이게 된다. 세상에 없던 소리들이 갑자기 쏟아지는 듯하다.

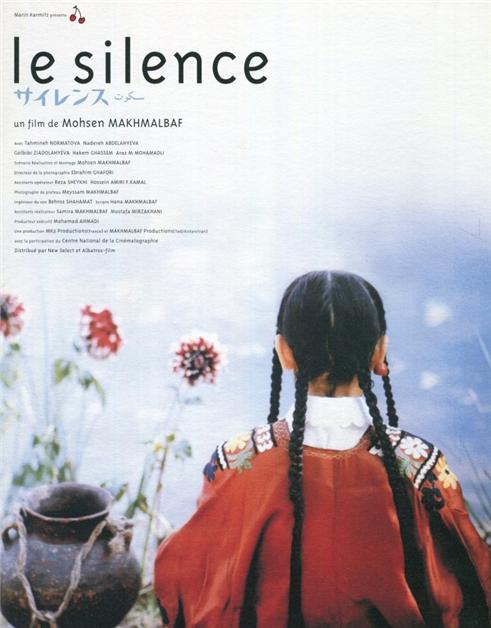

오래전에 보았던 영화 중에서 '고요(The Silence, Sokhout)'라는 작품이 있다. 1998년, 이란의 모흐센 마흐말바프 감독의 영화로 부산국제영화제에서 상영한 바 있다. 영화의 스토리보다는 화려한 색감과 물 위를 걷는 듯한 소녀의 발걸음, 멀리서 들리는 바이올린 켜는 소년들의 눈빛에서 나는 소리, 아직도 강렬한 인상으로 남아 있다.

영화에서 소년 코시드는 앞이 보이지 않지만 소리로 세상을 보는 재능을 가졌다. 소년은 아름다운 소리를 듣다 종종 정거장을 놓치기도 하고 시를 읊으며 세상의 소리와 거리를 둔다. 그가 읊조리는 시의 내용은 이렇다.

"어제 일어난 일은 더 이상 말하지 말라.

과거도, 미래의 일도 걱정하지 말라.

시간을 낭비하지 말고 순간을 잡아라."

매일 아침 집세를 독촉하는 집주인의 문 두드리는 소리는 고단한 하루의 아침을 깨운다. 움찔하는 진동이다. 러시아로 떠난 아버지는 돌아오지 않고, 어머니는 강가에서 물고기를 잡으며 가족의 생계를 책임지고 있다. 어쩌면 가장의 무게를 짊어진 소년은 빚 독촉의 나날을 견딜 수 없을 것이다. 하지만 그는 음악소리에 사로잡혀 거리를 배회한다. 좀처럼 나아질 것 같은 고단한 삶의 일상이 잠시나마 고요 속으로 침잠하는 것이다. 그의 몸을 이끄는 소리는 지금, 여기에 머물게 하는 마력을 지녔다. 그래서 살 수 있다. 눈을 잃었기에 고요라는 소리를 얻었다.