제주, 노포를 봉그다 1. 대정읍 하모리 신세계 제과점

어머니부터 대 이은 38년 빵집…“60여년 전 기억도”

싯게집 카스테라로 4·3, 예비검속 학살 기록자 역할

“다르지 않으면 달라질 수 없어” 100년 이상 기대

한반도 본토와 중국, 일본의 한가운데서 제주는 치이지 않으면 등이 터졌다. 혹자는 세계로 열린 관문이라고 했지만, 이러한 지정학적 위치 때문에 제주에는 ‘바람타는 섬’이란 수식어가 달렸다. 서귀포시 대정읍은 우리나라 근현대사의 굴곡과 제주가 품어야 했던 상처를 알려면 꼭 가보라 했던 곳이다. 그랬던 곳이 숨죽여 감췄던 얼굴을 꺼내들었다. ‘말을 지어내 세상을 지배하’는 권력자들의 그것(플라톤)이 아니라 살고 살았던, 다시 살아갈 것을 외친다. 그 증거도 있다.

△돈으로 살 수 없는 경험치

대정읍은 제주의 아픈 손가락 중 하나다. 사람이 살기 힘든 척박한 땅에 바람은 왜 그리 모진지, 지명 중에는 바람이 하도 강해 ‘못살 포구’라 부르던 것에서 유래했다는 모슬포도 있다. 조선시대에는 추사를 비롯한 조선 최고의 학자들이 죽지 못해 쫓겨왔던 곳이기도 했다. 유배의 땅에는 항쟁의 역사로 아로새겨져 있다. 방성칠·이재수 등의 농민항쟁이 옛날 대정성을 중심으로 벌어졌고 4.3때 초토화 작전으로 삶을 잃어버린 마을도 있다. 무등이왓, 헛묘 이런 것들이 대정 안에 있다. 그도 모자라 한국전쟁 시기 불법적 예비검속 1950년 8월20일 집단학살된 주민들을 기리는 위령비가 세워져 있고, 이곳에서 2㎞ 남짓 떨어진 사계리 공동묘지에는 당시 주검들을 모신 ‘백조일손묘역’이 있다.

이런 곳에서 어떻게 버티고 사나 싶을 정도의 아픔이지만 그와 더불어 사는 사람이, 삶이 있다. 대정읍 중심거리인 하모리 시계탑 교차로 인근 상점가에서 38년째 명절만 쉬고 문을 연다는 신세계 제과점(대표 김준형)의 연간 일정표는 작은 지역 역사서와 마찬가지다.

‘지역에서 나고 자랐으니 당연하지 않겠냐’는 말은 함부로 하면 안 된다. 몸에 배인 경험치는 돈을 주고도 배울 수 없는 것들이다.

△운명같은 ‘빵’과의 인연

김 대표(56)는 고등학교 1학년때부터 빵집 문을 여닫았다. 어머니(허연화씨·84)가 1983년 개업을 하면서 자연스럽게 일을 돕게 됐다. 2남1녀, 3남매 중 어머니 옆에 남았다. 몇 번인가 사업 실패를 하고 선택한 일이었다. 상회라고 불렀던 만물상도 운영했고, 분식점 간판도 걸어봤지만 잘되지 않았다. 이러다 거리에 나갈 수도 있겠다 싶은 순간 빵집을 선택했다. 김 대표는 “어머니께서 예전 할아버니·할머니때도 빵집을 했었다는 말을 들었다. 시집 와서 보니 빵을 팔고 있었다고 했다”며 “60년도 전 일이라 입증할 자료는 없지만 했던 일이라 선택했다고 하시더라”고 귀띔했다.

어머니는 빵집 경영을 했다. 솜씨 좋은 사람을 두고 하루 몇 번인가 찐빵을 쪄냈던 기억이 생생하다. 김 대표는 “주문이 얼마나 밀렸는지 모른다. 밭이나 공사장에서 먹을 참에 제사나 명절용 수요가 엄청났다”며 “마을 행사가 있을 때나 축구시합 같은 것을 할 때도 늘 빵을 찾았다”고 말했다.

시대가 변하고 골라서 먹을 만큼 간식 종류가 늘어나다 보니 빵집을 유지하는 것이 쉽지 않은 상황이지만 “찾아주는 사람들이 있어서”자리를 지키고 있다.

그 중 하나가 싯게집 카스테라다. 많이 나가는 건 명절이 분명하다. 이 지역에서는 특별한 날과 달이 있다. 김 대표는 음력 7월과 12월을 기억했다.

“음력7월7일 백조일손 학살 때 132명이 한꺼번에 돌아가시다 보니 제사도 많고 관련된 사람들도 많아 카스테라가 많이 나간다. 12월 대학살(무등이왓 학살) 때도 익숙한 얼굴이 많다. 지금은 많이 줄었지만 잊을 수가 없다”

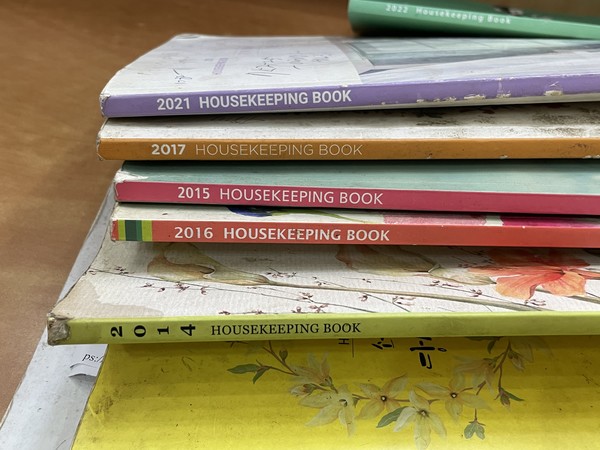

어머니께 배운 대로 매일 같이 적고 있는 작업일지 겸 장부에서도 흐름을 확인할 수 있다. 김 대표는 “때가 되면 재료를 좀 더 챙기고, 찾아오시는 어르신들의 안부도 살핀다”며 “경험이라는 것은 무시할 수 없는 자산”이라고 강조했다.

△“마음을 얻어야” 신뢰의 유산

한 때 소가 있는 것과 없는 것, 소도 팥부터 콩 등등, 봄부터 준비하는 쑥빵, 꽈배기도너츠, 단과자빵 등등 줄잡아 200여종의 빵을 만들었지만 지금은 그때와는 다른 빵을 만든다.

어머니로부터 물려받은 유산이다. 김 대표는 “어머니는 팥소를 잘 만드셨다. 손이 많이가는대로 직접 팥을 구해다 일일이 작업하셨는데 옛맛이 났다. 그 팥소를 넣으면 달거나 고소하지는 않지만 단백하면서도 인간미 있는 빵이 됐다”고 정성의 중요함을 강조했다. 그리고 “늘 빵을 팔려고만 하지 말고 사람들의 마음을 사려고 해야 한다고 당부하셨다”며 “그것이 지금도 이 자리를, 빵집을 지키는 이유”라고 덧붙였다.

이는 김 대표가 최근 공들이는 보리빵 레시피에도 반영됐다. 김 대표는 “이런 저런 주문은 많지만 장사다 보니 재료값이며 이것 저것 생각하지 않을 수 없다”며 “그래도 사람에게 가장 알맞은 재료를 가지고 내 아이들이 먹을 것을 만든다. 다른 게 없다면 달라질 수 없다”고 설명했다.

어쩌면 제주에서는 흔한 것일 수 있지만 아이 주먹 만한 작은 크기에 일반의 것과는 다른 맛이 난다. ‘뭔가를 볶았다’는 말도 간신히 들었을 만큼 배합은 비밀이다.

앞으로 계획도 단촐했다. “백년가게가 됐으니 일단 100년은 채워야 하고…”. 김대표는 “아이들에게 하라고 하면 천천히 생각은 해보겠다고 한다. 나도 학창시절에는 이것으로 먹고 살 줄은 몰랐다”며 “100년이란 숫자가 아니라 100년 이상 갈 수 있게 배운 것을 성실하게 지키고 싶다”고 말을 아꼈다.

“자기가 하고 있는 일 옳다고 생각하면, 그것이 일반 사회에 어긋난 것이 아니라면 어렵고 힘들어도 묵묵히 산을 옮긴다는 심정으로 하면 것이 좋지않겠나. 그건 아름다운 일이다”. 백년가게 현판이 제자리를 찾았다.