김유정의 제주도 1. 수평선

새로운 연재로 '김유정의 제주도'를 기획했다. 제주섬은 그냥 평범한 섬이 아니라 미·중·일의 지리·지정학적 중심에 있는 교두보로써 오늘날에도 변방의 안보가 매우 중요한 장소가 되고 있다. 제주도에서는 북방과 남방의 모든 것들이 보이고 모이고, 출발, 혹은 도착지가 되기도 한다. 섬에서는 지난 세월에 어떤 일이 있었으며, 우리가 주목해야 할 것이 무엇인지 21세기 문화적 탐색을 새롭게 시작하고자 한다.

세계는 일어나는 모든 것이다.

세계는 사실들의 총체이지 사물들의 총체가 아니다.

세계는 사실들로 나뉜다.

-비트겐슈타인-

△수평선

우주에서 보는 지구는 하나의 창백한 푸른 점이다. 지구 속의 제주섬도 하나의 까만 점에 불과하다. 그 점 속 섬에서 바라보는 선은 심리적인 경계, 혹은 이웃의 국경이 될 수도 있다. 섬에서 보면 경계선처럼 보이는 선이 바로 수평선이다. 수평선 아래는 일렁이는 바다이며, 그 선 위는 곧 하늘, 진공 상태의 우주공간이 된다. 수평선 아래 바다는 지구의 물이며, 수평선 위는 우리가 동경해 온 태양계 우주…, 그 너머 성간 우주까지 확장된다. 우주는 계속 팽창하고 있고, 그 끝을 알지 못한다.

그렇지만 우리는 수평선 아래에 있는 섬에 살고 있어서 섬의 이야기를 해야만 하는데 그것이 우리의 문명사이고, 섬의 오늘이자 미래가 될 것이다. 과거의 섬은 우리에게 예속의 상징이었다. 일찍이 고려에 복속된 탐라가 그랬다. 섬은 중심부에 의한 주변부로 전락하여 주종 관계가 되면서 섬의 운명은 수평선을 넘어 온 사람들과 수평선 안에 사는 섬사람들의 접촉·투쟁·적응·동화(同化)·융합·공동체에 관한 희망과 절망의 이야기로 점철될 것이다. 한번은 강압적인 외세에 의해, 한 번은 우호적인 교류로써, 때로는 진상과 요역으로, 때로는 저항과 토벌로 얼룩진 수평선은 독립에 대한 상징이 되기도 했다.

어떤 때는 벽이 돼 일어서는 수평선, 어떤 때는 그 선이 쉽게 누워버려 금새 열리는 물길이 되기도 했다. 벽은 결국 부서질 것이며, 열린 바다는 어느 시점에 이르면 다시 닫힐 것이다. 결국 수평선은 공포와 희망이 교차하는 문턱이 돼 바로 그 선에 이르고자 할수록 수평선은 뒤로 물러나면서 다시 타자들의 공간과 연결된다. 우리는 끝내 그 수평선에 도달할 수는 없지만 수평선에 도달하고자 하는 마음 때문에 어느 낯선 해안에 이르게 된다.

결국 섬을 가르는 경계로 보였던 수평선은 사실상 점과 하나였고, 수평선은 우리가 만든 환상이자 관념에 불과했다. 시간의 바다 수평선에서 부유하는 온갖 것들은 무엇이었을까? 다시 무엇이 어떤 것을 가지고 우리의 수평선을 넘어올까.

△황당선(荒唐船)

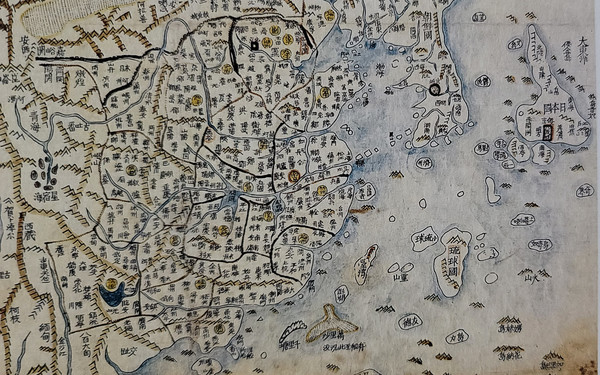

수평선은 해류의 길이자 영토의 경계이다. 이 물길에 목적도 다르게 이방인들이 무수히 오갔다. 삼별초가 왔고, 몽골이 가고 나서, 다시 왜구들이 습격했으며, 표류·표착민들이 오고가기를 반복했다. 16세기 중엽 이후 제주를 비롯한 조선의 연안에는 황당선이 출몰할 때마다 해안은 콩 볶듯이 시끄러웠다. 황당선이란 당선(唐船:중국배)인지, 왜선인지 그 국적이나 목적을 모르는 불분명한 배 모두를 부르던 조선의 명칭이었다.

황당선은 후에 안 일이지만 명·청·왜·영길리(영국)·화란(네덜란드)·유구·불란서·러시아·미국 등 국적도 다양한 만큼 목적도 약탈·약탈·표착·측량·무역·표착·측량 등 각양각색이었다.

어쨌거나 황당선의 출몰은 세계정세의 변화를 알리는 시대적인 증거였고, 새로운 동인도 항로의 개척으로 상선(商船)들이 지나다가 태풍을 만나 해류에 실려 온 운 없는 배들도 있었다. 이 황당선은 조선후기가 되면 이양선이라는 이름으로 새롭게 불리게 된다.

△문물

중화주의의 그늘에서 벗어나지 못한 조선은 제주에까지 영향을 미쳤다. 성리학의 질서 속에 섬의 통치는 강화되었고, 지나친 유교 원리주의에 따라 예교(禮敎)의 형식이 굳어갈수록 무불(巫佛) 탄압은 거셌고, 다시 기독교가 섬에 들어오면서 새롭게 페이거니즘(paganism)이 유포되고 성행했다. 페이거니즘이란 유일신을 믿는 기독교, 이슬람교 유대교 세 종교가 다신교나 무신론을 이교도로 규정하여 미신으로 취급하는 유일신 우월주의를 말하는 것이다.

형식은 내용을 드러내고, 내용은 형식을 규정하기도 한다. 기독교가 일본과 중국에 상륙하면서 서양의 문물들이 들어왔는데 일본은 포르투갈 상인으로부터 조총을 입수했고, 중국은 스페인 출신 예수회 신부 로드리게스로부터 화포와 천리경(망원경)을 소개받았다. 조총은 도요토미 히데요시에게 전해져 임진왜란을 일으킨 원흉이 되었고, 망원경은 1630년 8월 중국 진주사(陳奏使)로 파견된 정두원이 조선에 가져왔다.

또 지금은 다문화 이주민에 의한 문화적 지형으로 베트남, 필리핀, 중국 등 습합되면서 만들어지는 문화변동이 급격하게 일어나는 것도 새롭게 주목할 제주문화의 새로운 지점이라고 할 수 있다.

△척계광(戚繼光)

척계광은 중국의 명장으로 명나라 해안에 왜구가 득세하자 그 소탕에 앞장 선 인물이었다. 1555년 명나라 저장성(浙江省) 참장(參將)으로 부임하여, 닝보(寧波), 사오싱(紹興), 타이저우(台州)의 군무를 관할하였다. 당시 절강성의 군대는 오합지졸이었고, 돈이 없어 무기도 제대로 갖추지 못해 왜구의 침입을 막지 못했다. 척계광의 노력으로 기병의 운용이 어려운 지형을 극복하여 조총과 장검을 활용한 근접전에서 왜구를 쉽게 물리치며 절강병법이 유명해졌다.

척계광의 병법은 임진왜란초 조선의 군사제도에도 큰 영향을 미쳤는데 1593년(선조 26) 훈련도감을 창설하면서 척계광의 「기효신서」 가운데 조선에 맞는 병법을 발췌 보완하여 「병학지남(兵學指南)」을 편찬하였다. 제주에도 「기효신서」와 「병학지남(兵學指南)」에 대한 서책과 기록을 쉽게 찾아볼 수 있다.

■ 김유정

필자 김유정은 최남단 모슬포 출신으로 미술평론가, 제주문화연구소장을 맡고 있다.

저서로는 「제주도 동자석 연구」, 「제주의 돌문화」, 「제주돌담」, 「제주산담」, 「제주 돌담의 구조와 형태·미학」, 「제주해양문화읽기」 등 다수가 있다.