김유정의 제주도 3.여(礖)

해안 마을의 파도 막는 방파제 역할

여가 없는 포구로 침략하는 왜구들

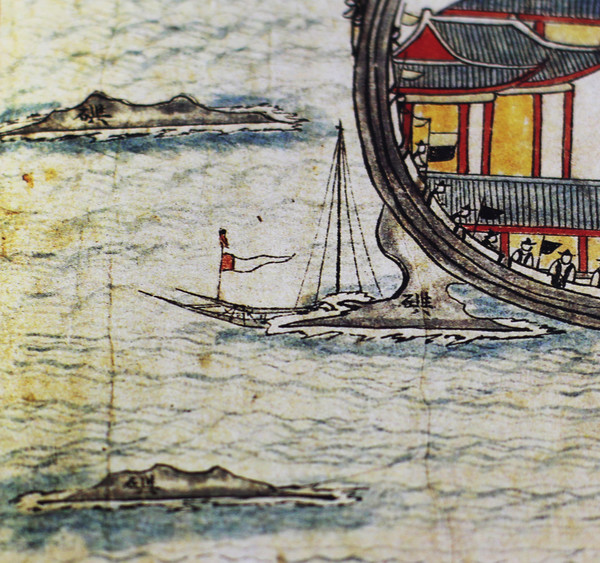

최초로 여(礖)를 그린 화가 김남길

보이는 것은 있는 것, 보이지 않는다고 없는 것은 아니다. 공간은 시간 속에, 시간은 공간 속에서 둘은 하나가 된다. 사물과 변화, 우리에게 세월은 그것이 하나라는 사실을 말해주고 있다.

△여(礖)의 모습

"바다가 죽어부난 옛날처럼 생물도 어서(없어)~." 늙은 잠녀가 여를 보면서 하는 말이다. 가까운 바다가 죽었다(비었다). 먼 바다도 문명에 휩쓸려 점점 죽어간다. 생물은 살아있는 것이다. 늙은 잠녀는 바다를 생물이라고 생각했다. 바다가 죽었다는 것은 바다도 생물이어서, 거기에 사는 생물을 키우는 땅으로 인식한 것이다. 그러나 바다는 이미 오래 전부터, 아마도 산업혁명때부터 죽어가기(변하기) 시작했다. 공간의 크기에 비례해 죽는 시간도 오래 걸리는 것처럼 하나의 대상은 그 자신이 공간이므로, 그것과 하나인 시간은 그 대상과 함께 서서히 작용한다.

여(礖)란 제주도 해안 주위를 돌아가며 머리만 보이는 암반이나 그 몸체가 모두 잠겨버린 바윗돌을 말한다. 여는 투물러스의 일종으로 언제나 형태가 반만 보이는 것, 밀물과 썰물에 따라 밀물에는 잠겼다가 썰물때는 모습을 드러내는 것, 늘 바닷속에 잠겨있는 것 등 세 가지로 말할 수 있다. 부분들은 전체와 한 몸이었다. 사물들은 아무것도 무(無)로 돌아가지 않는다. 보이지 않는다고 없는 것이 아니다. 세상에서 가장 오랜 존재의 기원은 "있음이다" 있음은 존재 자체이고, 모든 것의 시작이며 지금 내 앞에 있는 것들이다.

△여(礖)의 두 얼굴, 친근과 공포

여는 마치 조용히 잠수해 숨죽이고 있는 고래와 같이 밀물 때는 물속에 잠겼다가 썰물에는 지느러미를 드러내듯 상단부만을 내밀고 있다. 이런 여들이 고구마 모양과 같은 제주도 해안에 많아서 그곳은 언제나 시끌벅적하다. 하얀 포말이 이는 곳, 관광객들은 부서지는 파도를 보며 즐거워하고, 잠녀들은 그곳을 돌면서 바위 아래 소라와 생복(生鰒)을 잡기 위해 '엉덕'과 틈새를 손으로 더듬는다. 바로 여(礖)라고 부르는 곳이다. 여는 비장소(non-place)여서 비교적 '큰여'이면 이름이 있고 어정쩡한 크기면 아예 이름이 없다. 그저 토착민만 아는 매우 평범한 바위 덩어리이다 보니 오로지 여를 반기는 것은 생산자 잠녀들과 동네 고망낚시꾼, 그리고 아이들이었다. 특히 잠녀들은 그곳이 생산지이기 때문에 물때와 수온, 태풍 등 바다 환경에 긴장하고 단체규약에 민감하다. 여는 고망낚시꾼들에게는 즐거운 반찬 마련 장소이고, 아이들에게는 물놀이와 바릇잡이 공간이 되었다. 또 여는 잠녀들이 들고나는 물질 바당의 교두보가 되기도 하고, 원담을 잇는 터미널이 되었다.

특히 태풍의 섬인 제주도는 여의 덕을 톡톡히 보고 있다. 밀려오는 거대한 파도를 막아주고 분산시켜버리기 때문에 해안 마을이 안전하게 된다. 또한 여는 바당밭의 한 장소가 된다. 여는 바다의 표시 기능도 하는데 그래서 이웃 마을 바당간 경계표시나 물질 장소, 바다에 들고 나는 위치가 되기도 한다. 제주사람들은 모든 것을 생산적 개념으로 생각했다. 이를테면 "바다도 밭(바당밧:미역밧, 우럭밧 등)이고, 들판도 밭(드르팟:테역밧, 고사리밧 등)이며, 곶도 밭(곶밧)이 된다" 즉 자연장소들을 밭이라고 인식하고 있는 것은 '삶이 지속가능 한' 경영의 의미를 담아, "위기에 대처하기 위해 ᄌᆞ냥하는 생존의 고팡"으로 운영하고 있는 것이다. 바당 경영이란 바다생태계의 생장을 조절하는 방식으로 생물이 정상적으로 클 수 있도록 일정한 시일 동안 키워서 잡기 위해 바다의 물질 장소나 위치를 돌아가며 정하여 채취하도록 하는 것이며, 거기다가 금채기(禁採期)와 허채기(許採期)를 설정하고 있다.

잠녀들은 여와 빌레를 구분한다. 거기에도 삶과 죽음이 존재한다. 같은 빌레여도 여는 살아있는 생물들이 자라는 곳을 말하는데 잠녀들이 자주 다녀서 이름이 있다. 빌레는 생물들이 죽어서 검게 암반만 남은 곳이기 때문에 특별한 사건이 일어나지 않았던 곳이면 이름이 없고 잠녀들의 생산지가 못돼서 갈일이 없기 때문에 그냥 평범한 돌빌레(암반)로 남는다. 장소의 이름은 사람들의 사건, 행위, 목적이 있을 때 명명된다. 여에 대한 장소사랑은 친근한 역사적 추억이지만, 그러나 수평선을 넘어온 황당선에게 그런 여가 공포의 수중 암초가 되었다.

△병선 운용이 어려운 섬

사방팔방 바다에 온통 화산 용암이 만들어 놓은 여가 병선 운용에도 큰 어려움을 주었지만 왜구들에게는 보이지 않는 암초 때문에 해안에 배를 댈 수가 없었다. 해안은 뾰족뾰족 머리만 보이는 여들이 숨어 있어서 해안에 접근하는 배들의 공포의 장애물이 되었다. 그 장애물은 반대로 황당선(이양선)에 대비한 제주 수군의 포구를 만들기에도 힘이 들었고 큰 포구를 확보하더라도 파도를 막는 방파제 공사 때문에도 어려웠다. 포구는 수전소(水戰所)의 배를 정박하는 장소라서 배를 안정적으로 보호할 수 있는 지형과 규모, 물밑 조건, 들고나는 뱃길이 좋아야 한다.

그래서 17세기에 발행된 「탐라지(耽羅志)」에는 수군에 대한 대안을 내놓기도 했다. "이 섬은 암초(礁礖)가 험악하고 늘 태풍이 많아 판옥전선의 운행이 불편할 뿐 아니라 정박하는 것조차 안전하지 못하다. 여러 해 동안 이뤄진 제도라서 개혁을 바라기도 쉽지 않으니, 만일 판옥전선을 버리고 척계광(戚繼光)의 복선(福船)을 따른다면 여러 가지 재료와 노력을 줄일 수 있고, 운행이 편리해서 곁꾼을 줄이고 사수와 포수를 늘일 수가 있다."

제주성 소속의 수전소는 화북포(禾北浦, 조천포(朝天浦), 어등포(魚等浦). 애월포(涯月浦), 명월포(明月浦)가 있었고, 정의현의 수전소는 열운포(閱雲浦), 서귀포(西歸浦)가 있었고, 대정현 수전소에는 모슬포(毛瑟浦)가 있었다. 이와 같이 17세기 중반 제주도에는 10곳의 수전소에 판옥전선 10척, 수군 236명, 곁꾼은 822명이 전선을 책임지고 있었고, 사수(射手)와 포수(砲手) 159명, 선장 10인, 총패 7명 등이 있었다. 군사 중 속오군의 편재는 척계광의 「기효신서(紀效新書)」를 따랐으며 군사훈련은 조선에 맞게 「기효신서」를 발췌·개편한 「병학지남(兵學指南)」을 사용했다. 숱한 왜구들이 제주 침략에도 불구하고 한번도 그 뜻을 이루지 못한 것은 여(礖)들 때문인데 천혜의 험한 물밑 환경으로 배를 정박시킬 수가 없었던 까닭이다. 그러나 1552(명종 7)에 천미포 왜변이 있었고, 1555년(명종 10) 을묘왜변은 화북포구로 침략한 왜구가 3일 동안 제주성을 함락 위험에 빠뜨리기도 했었는데 두 곳 모두 여가 없는 포구를 노렸기 때문이었다.

제주목사 이형상의 「남환박물(南宦博物)」(1706)에는 수군이 보이지 않고 곁꾼은 300명으로 인원이 적어졌다. 이 곁꾼은 병선을 운용하는 것이 아니라 진상선을 운용하기 위한 인력으로 보이며, 군사들은 모두 육군 병력인데 그 수가 1만1300명 (곁꾼 300명을 뺀 병력)이었다.

해안에서의 배의 운용이 어려워지자 수군을 없애고, 육군을 강화해서 적이 상륙하는 즉시 지상에서 물리치는 척계광의 병법으로 전략이 바뀐 것은 바다의 근접전에 강한 왜적을 육상에서 물리진 것이 척가(戚家:척계광 군대)의 원앙진이었기 때문이다.

18세기 후반에 편찬된 「제주읍지(濟州邑誌)」에는 전선(戰船)과 수군(水軍)이 "예전에는 있었으나 지금은 없다(昔存今無)"라고 기록하고 있다. 해방(海防)의 전술이 바뀐 것이다.