김유정의 제주도 10. 남극노인성

한라산 백록 장수사상 으뜸

장수염원이 만든 별의 상징

복숭아 나무 귀신 쫓는 의미

△제주의 수노인도

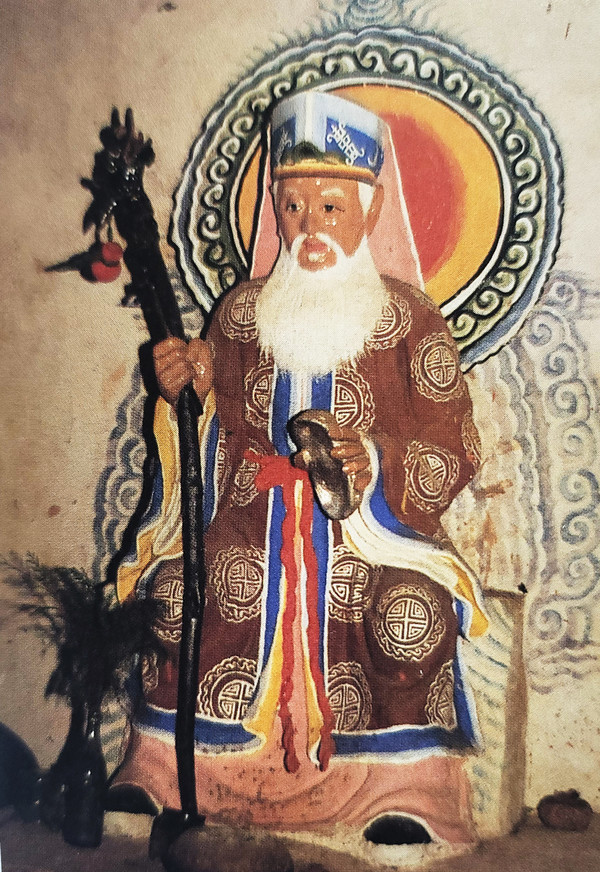

진성기 채록본 서귀 칠성당 본풀이에서 남극 노인성은 '노인성', '노인대성'으로 나타나며 수명을 주는 별로 관념되고 있다. 또 굿 첫머리에 부르는 초감제에도 '노인성'. '남방에 노인성', '남방국의 노인성'이 여러 별들과 함께 언급되고 있다. 한라산이 남극노인성을 볼 수 있는 곳이라는 점에서 특별한 의미가 있다. 제주 '수노인도'는 수묵에 연한 청색으로 부분 채색이 돼 있고, 손에는 곧은 지팡이를 들고 있다. 구름 위에 서 있는 형상이다. 긴 머리가 위로 솟아 있다. 형상이 입체감 있게 그려진 것으로 보아 전문 화가의 솜씨라는 것을 알 수 있다.

민화에서 전해오는 신선의 도상은 도포를 입고 당나귀를 탄 문인화의 영향을 받아서 유유자적하는 노장사상의 여유를 보여주기도 한다. 또한 지도에 그려진 백록담 그림에는 테우리처럼 신선이 사슴을 타고 사슴 무리를 이끌고 있는 것이 특이한데 전해오는 백록담 설화를 코믹하게 지도에 그려 놓은 것이다. 또 그 내용을 관료 문인화가 윤재홍은 지두화로 그렸다. 조선 후기에 유행한 백록담 신선이야기가 전 조선사회에 전해져 제주도를 신비한 섬으로 만들었다.

△노인성은 수성

"개똥밭에 굴러도 이승이 낫다" 아무리 저승이 좋다한들 지금 내가 사는 이 곳이 더 좋다는 말이다. 마음대로 오래 살 수는 없지만 어떤 이유로든 삶은 죽음보다 소중하여 옛 사람들은 보다 더 오래 살기 위해서 하늘의 별을 보면서 그 꿈을 꾸었다. 별은 우리에게 미지의 영역으로, 하늘나라의 대명사이다. 인류의 등장보다 더 먼 시간부터 별은 운행을 했고, 인류의 소망과 이어져 인격체마냥 얼굴이 있다.

수성노인도(壽星老人圖)는 장르로는 회화에 속하고 그림의 성격으로는 인물화이자 개인의 초상화이다. 그러나 실재 모델의 얼굴을 그린 것이 아니라 화가들의 상상력으로 완성된 얼굴인 것이다. 그것을 그린 재료의 성격으로 봤을 때는 종이, 천, 나무판, 벽체이고 물감은 진채와 수묵이다.

대체로 수성노인도는 그림의 패턴이 비슷한 것으로 보아, 노자, 신선, 산신을 연상해서 복합적인 형상이 만들어졌으며 동아시아에 유행해 일반적인 도상이 되고 있다. 노인성이, 북두칠성의 북두성군에 대비되는 별은 남두육성의 상징적인 별이고, 고분벽화에 그 남극성 위에 남두육성으로 그려지기도 했다. 남극성도는 인간의 수명을 관장하는 남극성을 의인화한 인물화이자 초상화이다. 신선사상을 배경으로 해 수성신앙(壽星信仰)의 바탕을 둔 신선도 초상의 범주로 말할 수 있다.

노인성의 이름은 수성이라고도 하고, 수성노인, 남극노인, 남극노인성, 남극선옹(南極仙翁) 등으로도 부른다. 수성노인을 그린 그림을 일러 수성도, 수노인도, 노인성도, 남극성도, 남극노인도 등으로 불린다. 우리나라 도교의 그림을 이해하기 위해서는 신선과 연꽃으로 대표되는 선불 사상의 세계관으로 그려진 삼국시대의 고분벽화가 중요하다. 고분벽화들에는 용이나 학을 탄 신인, 별신, 달신, 해신, 대장장이 신, 각종 동물들, 하늘을 나르는 여신, 옥녀 등이 등장하는데 이는 한국 도교의 특징을 잘 보여주는 도교의 벽화라고 할 수 있다.

중국의 도가사상가 갈홍(葛洪, 283~343)은 "신선이란 몸을 들어 올려 구름 속으로 들어가 날개 없이 날아다니기도 하고, 용을 타고 구름에 올라 천상을 가기도 하고 새, 짐승으로 변해 구름속을 떠다니고, 강이나 바다에 들어가 명산을 구경하기도 한다. 또한 원기를 마시고 영지초(靈芝草)를 먹기도 하는데 세상에 들어가 살기도 하지만 알아보는 사람은 없다" 수성은 신선의 초상화이다. 초상화는 대상이 있어야 사실적으로 표현할 수 있다. 우리나라 초상화의 시초는 고구려고분변화에서 찾을 수 있는데 4세기 중엽 안악 3호분 묘주 초상이다. 특히 덕흥리 고분 벽화에는 초상화 말고도 많은 신선들의 다채로운 그림이 그려졌으며, 북극성과 북두칠성, 여러 동물들, 견우와 직녀를 비롯하여 옥녀, 선인과 동물의 얼굴을 한 새 위로 남극 노인성이 동그란 별로 그려졌고, 그 위에는 생명을 주관하는 남두육성이 빛난다. 이 남극 노인성은 우리나라 별 그림으로는 가장 이른 시기이다.

남두는 남두성군(南斗星君)이라고 해 28수 중 두수에 해당한다. 이는 북방현무 7수 가운데 첫 번째 별자리로, 북두와 상대되기 때문에 남두라고 한다. 고대에는 이미 남두 신앙이 유행했다. 「성경」에 "남두는 천자의 수명을 주관하고, 또 재상의 작록의 지위를 주관한다"라고 하고 있다. 이후 이것이 민간으로 전승돼서 "남두는 탄생을 기록하고, 북두는 죽음을 기록한다"는 담론이 유행하자 도교에서는 이를 흡수해 남두육성은 신격화돼 인간의 수명을 주관하는 여섯 명의 성군이 됐다.

△남극노인성 초상화는 언제부터

남극노인성도, 즉 수성도의 사전적 정의를 보면, 중국 당나라 때 도상이 성립됐으며 우리나라는 조선 초기부터 노인성 신앙이 유행하게 돼 장수의 상징으로써 회갑과 장수를 축원하는 그림으로 많이 제작됐다. 그 모습을 보면, 대체로 키가 작고, 이마가 높고 커다란 머리, 긴 수염, 발목까지 덮는 도포차림으로 표현되며, 손에는 두루마리 책이나 불로초, 혹은 복숭아와 같은 장수를 상징하는 것들을 들고 있거나 나무를 배경으로 해서 사슴이나 학, 또는 선동자가 함께 그려지기도 한다. 때로는 수성·녹성·복성과 함께 삼성도(三星圖)가 그려진다. 대표적인 우리나라 노인성 작품으로는 김명국의 '수노인도' 김홍도의 '수성도' 불화나 민화풍의 그림으로도 그려졌다. 특히 삼성도는 김홍도의 '삼성도'가 유명하다.

그렇다면 노인성의 얼굴은 어떻게 생겼을까.

중국 양나라 도사 도홍경(陶弘景, 456~536)은 그 형상에 대해 "항상 백발노인으로 이마가 높고 머리가 유달리 길며 구불구불한 긴 지팡이를 짚고 있으며, 집안에 붙여 놓으면 복을 받고 장수해 길하다"고 했다.

원래 하나의 별이었던 남극노인성은 장수신앙으로 숭배되면서 점차 인격신의 여러 모습을 갖추게 됐다.

그래서 한국·중국·일본 등 동아시아 나라들이 시대를 막론하고 회화와 조각, 현대의 공예품에 까지 그것의 인기가 높다. 남극노인성의 모습은 시대에 따라 개성이 다르게 나타나지만 대체로 평화롭고 자애로운 미소를 가진 나이 많은 신선의 모습이다. 신선 무리나 산신의 그림처럼 도교의 자애로운 신선의 한 유형인 것이다. 주변에는 동자가 꼭 보좌하는 노인이지만 얼굴은 아이처럼 천진난만하다.

남극노인성은 순전히 화가들의 창작이어서 오랜 시간에 걸쳐 그 형상이 교정되고 추가됐다. 석가나 예수, 노자의 얼굴도 마찬가지다. 남극노인성이 들고 있는 괴상하게 구부러진 지팡이는 한나라때 경로 풍습을 반영한 것이다. 동한시대에 중추의 달마다 경로행사와 수성 제사를 지낼 때 노인들에게 장수를 기원하며 하사한 것이 지팡였기 때문이다. 특별히 70세 이상의 노인들에게 비둘기 모양의 머리 장식이 있는 '구장'이었다. 후한시대에도 경로행사에 지팡이와 노인성에 제사를 지냈던 풍습이 이 남극노인성 초상에 영향을 미쳤다.

또한 위진시대 이후에는 지팡이 재료가 복숭아 나무로 대체됐고, 그림에도 때에 따라서는 복숭아 열매를 노인성 옆에 별도로 그려넣기도 한다. 복숭아는 약용과일로 전염병 예방과 향균작용이 있어 도교의 치료의례에 자주 사용했기 때문이다. 이렇듯 신선그림에 자주 등장하는 사슴, 거북이, 학, 복숭아의 이미지가 장생의 의미를 주기 때문에, 그리고 복숭아 나무가 귀신을 쫓는 벽사의 의미가 있어서 남극노인성이 독특한 형상을 완성할 수 있었던 것이다.