김유정의 제주도 34. 가파도2

기원전부터 사람 살던 작은 섬

일본인 식량 고구마 가파도 전파

늘어나는 제주 해양자원 약탈

△가파도의 인구

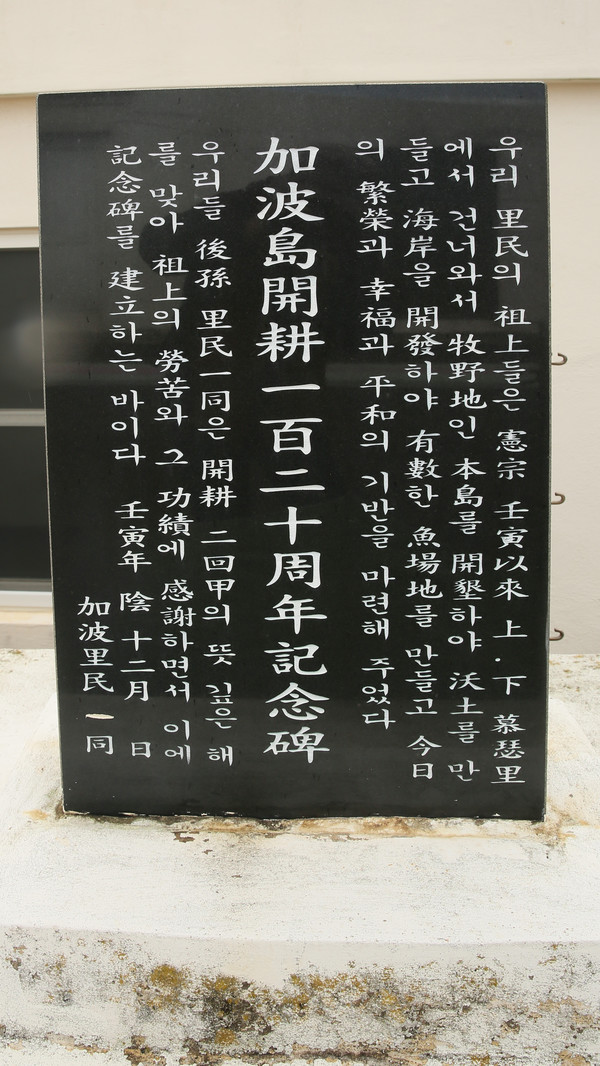

지리학자 우락기는 1962년 가파도 인구를 1080명이라고 했지만 1985년 9월 18일 가파리민이 세운 가파도 개경 120주년 기념비에는 가파도 인구를 1962년 현재 호수를 212호에 1036명이라고 다르게 기술하고 있다. 그러나 사료로 볼 때 우락기의 기록은 1962년 8월에 가파도 현지 조사 결과라는 점을 밝히고 있어서 1985년 기록보다는 신빙성이 더 높다.

이후 가파도 인구 동향을 보면, 1974년에 912명, 2000년에 407명, 2002년에 346명, 2006년에 304명, 2009년에 292명, 2011년 11월 기준으로 134세대에 281명(남 139, 여 142), 2012년 118호에 250명(남 127, 여 123), 2015년 1월 기준 93세대에 178명(남 88, 여 90), 지난해 220명, 올해 3월 현재는 130세대에 203명(남 97, 여 106)으로 점차 인구가 감소하고 있는데 1962년 1080명이었던 인구가 60여년이 지난 2025년에는 203명으로 줄어 약 1/5이 감소한 것이다.

가파도는 마라도와 더불어 우리나라 최남단 섬 중 하나이다. 언제나 그랬지만 섬의 삶은 가혹했고 사람들은 어떤 조건에서도 살아남아야 했다. 니체의 말대로, "우리는 역사를 필요로 한다. 그러나 우리는 그것을 지식의 정원에서 소일하는 나태한 자가 필요로 하는 방식과는 다른 방식으로 필요로 한다" 그러나 야만의 기록이 아닌 문화의 기록이란 결코 없다. 역사 기록은 점점 미화되기만 하고, 급기야 왜곡과 변질을 거쳐 신화화되기도 한다. 사실상 사람들은 거친 삶을 살았던 현실을 감추기 위해 보기 좋은 이미지를 만들어 자신들의 삶이 적나라하게 드러나는 것을 두려워한다.

발터 벤야민이 "문화의 기록 자체가 야만성에서 벗어날 수 없는 것처럼 그것이 한 사람에게서 다른 사람에게로 넘어간 전승의 과정 역시, 야만성을 벗어나지 못한다"라고 한 것처럼 수많은 전승 기록들이 자기 검열을 통해 불쾌한 사실들을 스스로 삭제하거나 검수자의 역사인식에 따라 왜곡되는 야만성을 벗어나지 못한다. 그것은 다큐멘터리를 가장한 유사 리얼리티로써 역사의 주체에 대한 깊은 통찰을 방해해 생산 주체의 삶을 오로지 지나간 날의 노스탈쟈로 가장시켜 버린다. 역사는 점점 사라지고 축제만 남게 되는데 기획된 역사는 곧, 역사의 기획이었던 것이다.

△사람의 흔적들

2004년 '가파도 선사 유적 학술조사보고서'에 의하면, 가파도 유적은 제주도 고고학 편년으로 보아 기원전 150년전부터 기원후 150년경에 만들어진 것으로 추정하고 있다. 가파도 북쪽 방향에 패총의 흔적이 있고, 섬 가운데에는 고대 마을터가 자리했다. 남쪽 방향인 섬 앞쪽에는 선돌이 세워져 있으며 그 뒤로 고인돌이 밀집된 무덤구역이 있고, 이 구역안에는 제주도에서 가장 큰 7m 길이에 무게 30t에 달하는 대형 고인돌이 있다. 그리고 생활공간, 고인돌의 숫자, 마을터의 범위, 패총의 매장량으로 보아 가파도의 마을 집단은 100~200명 인구 규모가 되는 부족집단으로 추정하고 있다.

가파도가 사료에 언급된 것은 1481년(성종12) 「신증동국여지승람」에서 "대모·자개·앵무라 이상 세 생산물은 모두 우도·대정·가파도에서 나며 가파도는 대정현 남쪽에 있다"라고 해 물산과 위치를 처음 기술했다. 또 「조선왕조실록」 1491년(성종 22)에 "전일 제주 가파도의 아마 3필을 좋은 준마로 여겨 별도로 길렀으나, 한 마리는 병이 들어서 죽고 두 마리는 간 곳을 알 수가 없다"라고 해 이미 가파도에서 좋은 말을 키우고 있었다.

1614년 (광해군 6년) 가을 8월 대정현 유배인 동계 정온은 대정현의 지세를 기록했는데 "모슬포악 남쪽으로 가서 바다에 이르면 송악산, 가파도, 마라도가 늘어서 있는데 모두 우뚝 솟아 매우 기이한 형상을 하고 있다"고 전한다.

또, 17세기 후반에 제작된 '동여비고'에 '가파(加派)'가 표기돼 있고, 또 이형상 목사가 소장하고 있었던 '제주도지도'에는 가파도가 '개파(蓋波)'로 나오며, 1703년 '탐라순력도'에는 '개파(蓋波)'로 1706년 '탐라지도'에는 '가파도(加派島)'라고 표기돼 있다. 18세기에 필사본으로 제작된 '대정현지도'에는 가파도가 타원으로 크게 그려졌고, 그 안에 가파도 둘레는 10여리이고, 모슬포까지 거리는 8리라고 표기돼 있다.

가파도에 옛날 이지발이라는 사람이 처음 말을 방목했다고 한다. 1751년(영조 27년) 제주목사 정언유가 임금에게 아뢰여 국영목장인 별둔장을 가파도에 설치해 흑우를 키웠다. 순조 23년(1823년) 2월 24일 제주목 위유 어사 조정화는 가파도에 방목하는 소는 104마리이고 거기에 살면서 사람을 보지 못해 보기만 하면 화들짝 놀라는 데다 성질이 급하고 사나우며 길들여지지 않아서 드세어 날뛰곤 한다는 말의 습성을 전한다.

1840년(헌종 6년) 영국 함선 두 척이 가파도 흑우 약탈로 인해 별둔장을 폐장시켜 모동장으로 옮기고, 1842년에는 이광렴의 주도 아래 가파도 개경 허가를 받아 상·하모슬리민들이 왕래하면서 개간했는데(가파도 개경 120주년 비석, 1985) 1842년(헌종 8년)에 제주목사 이원조는 가파도와 우도에 들어가 경작할 수 있도록 허락했다. 철종 말인 1863년에 가파도에 소와 쟁기로 밭 가는 법이 들어오면서 주민들이 살기 시작했다(개경비석).

1868년(고종 5년) 8월 29일 아침 일찍 빌린 배를 타고 교생 이용기의 가파도 밭에 재배한 벼와 기장을 추수하려고 떠났다. 각자 점심밥 한 그릇씩 싸서 가파도로 가던 11명은 바다 가운데에 이르자 드센 서북풍을 만나 일본 오도에 있는 여도로 표류했다가 귀국하기도 했다.

1878년(고종 15년)에는 가파도 포구에 프랑스 사람 1명이 쓰러져 있었는데 나가사키에서 14명을 태우고 출발한 배가 청나라 광동으로 가던 중 파손해 혼자만 살아남은 일도 있다. 일본어부가 가파도에 처음 본거지를 두고서 잠수기업을 시작한 해는 1882년(메이지 15)부터였다. 1879년 처음 제주도에서 잠수기어업을 시작한 일본인은 요시무라 요사부로였다. 그는 1대의 잠수기로 거제도 부근에서 시범적으로 조업을 하다가 비양도로 장소를 옮겼으나 제주도민이 완강히 상륙을 거부하자 대마도를 근거지를 옮겼다.

다시 1882년 모슬포 앞바다의 무인도에 잠수기업 근거지를 삼았다가 1885년 가파도에 살면서 전복을 남획했고 1887년경에는 7대의 잠수기를 늘렸다. 요시무라의 잠수기가 소문나자 일본인 잠수업자들이 대거 몰려와 제주도 해안은 시끄러워졌다. 이 무렵 가파도 유지 김용흥은 일본인들이 식량으로 쓰던 고구마 종자로 재배법을 배워서 고구마 키우기를 장려했다(개경비석).

가파도 주변 바다가 일본인으로 북적되자 1887년(고종 24년) 8월 17일 가파도에서 전복을 따던 일본인 배 6척이 제주 모슬포에 정박해 촌락을 침탈, 물건을 약탈하고 주민을 살상했다.

1899년 제주도에 유배중이던 운양 김윤식은 3명의 일본인이 제주성에 들어와 관광을하는 그들로부터 "제주의 각 항구에 일본 어선이 무려 3~4백 척이 되는데 배마다 매일 30궤미(600개)를 잡는다"는 말을 듣고는, 바다 자원을 속수무책으로 털리는 우리는(조선) 한 척이 배도 없는 것을 한탄했다.

일본어민조합의 보고서에 의하면, 1901년에는 가파도에 일본인 창고 1동, 기계선 6척, 일본어민 약 70명이 살았다고 한다.