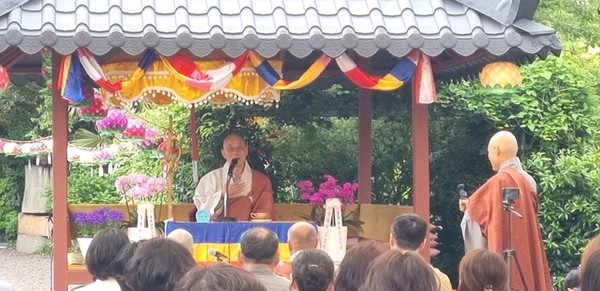

부처님 오신 날 귀한 풍경 하나 보았다. 스님이 "우리 모두 부처가 돼 자비의 마음이 돼야 한다. 그럼에도 이 세상 미쳐 돌아가고 있는 일들에 대해서는 냉철하게 바라보고 올바른 선택을 해야 한다"는 말씀을 하시는데, 강아지는 아무 생각 없이 잠에 들었다. 간간이 들리는 사람들 웃음소리에 잠시 깨었다가도 금세 눈을 감는다. '개팔자 상팔자'라는 말이 증명되는 순간이다. 엄마를 기다리다 잠이 든 아이에게 '너는 세상 걱정없이 행복하길 바래'라고 속으로 말하던 지난 시절이 떠오른다. 섹섹거리며 아이의 콧소리는 고단한 하루를 잊게 하기도 했다. 세상 아무 걱정 없이 산다는 게 있을 수 없는 일이지만 한 순간만이라도 아무 걱정 없기를 바랐다.

불자는 아니지만 해마다 부처님 오신 날은 절을 찾는다. 일 년에 한 번 마음에 덕지덕지 들러붙은 때를 벗기겠다는 심사이지만 다녀오고 나면 마음이 편안해지는 건 사실이다. 올해는 유난히도 사람들이 많았다. 다들 불편한 심사이거니 했다. 안팎으로 시끄러운 세상이 한몫한 것이다. 불상에 물을 붓는 '관욕' 의식을 하며 내 안의 모든 번뇌가 씻겨지기를 기도했다. 번뇌의 정체는 욕심이라고도 하는데, 내가 무슨 욕심 부린 게 있다고 하는 투정의 소리도 들렸다. 자식 1등 해달라고 한 것도 아니고 부자가 되달라고 해본 적도 거의 없다. 그저 가족들 건강하고 큰 걱정 없이 살게 해달라고 한 것은 많지만 말이다. "그마저도 욕심일까요?" 하고 물으면 "그렇다" 하고 대답할 것만 같다.

바닥에서 연꽃을 주웠다

물이 없고 다만 자갈뿐인 강 속으로 걷는다

모래내시장 가는 길

등불이 거리에 걸려 있고 비가 내린다

길은 바닥이 드러난 심연으로

곤두박질친 연꽃을 위해

등불 속에 비친 실밥 같은 빗줄기에 젖는다

강바닥 위로 흐르는 내부순환도로,

교각은 지옥을 떠받들고 있는 역사(力士)들이다

빗물에 섞인 빛이 교각에 힘줄처럼 꿈틀거린다

여기는 자갈만 있고 물이 없다

모래내시장 가는 길

등불이 거리에 걸려 있고 나는 다만

허연 강바닥에서 실밥 같은 연꽃을 떼어낸다

(박형준 시 「초파일」 전문)

연등꽃을 달면서 생애 처음으로 가족이 아닌 이를 위해 기도문을 적었다. "곤두박질친 연꽃을 위해 등불 속에 비친 실밥 같은" 존재들을 위해 지금 내가 무엇을 해야 할지 몰라 망설였다. 지난겨울부터 올봄에 이르기까지 마음은 늘 산란한 꽃잎이 돼 흩날렸다. 역사를 만들어 나가는 작은 빛에 크게 의지한 까닭도 있다. 어디에도 안전할 수 없는 마음 덕분에 기도까지 하게 된다. 세상 부러울 것 없이 살게 해달라는 기도는 사치일 뿐이고 가장 현실적인 기도는 살생과 폭력을 정당화하는 일이 제발 일어나지 않게 해달라는 기도다. 먹을 것은 그 다음 이야기다. 너무나 비상식적이지 않은 일이 백주에 버젓이 일어나고 있으니 기가 차고도 넘쳐 어안이 벙벙하다. 뉴스에서 눈을 떼지 못하며 동시에 나의 눈과 귀를 의심하게 된다. 눈 밝은 이가 있어 무엇이 상식이고 진실인지 제발 알려줬으면 하는 마음이다. 이럴 땐 누군가의 뒷모습을 보아야 그 진실을 알 수 있나 하는 생각도 하게 된다. 영화 '하나 그리고 둘'에 나온 양양처럼 말이다.

영화 속에서 8세 소년 양양(조나단 창 역)은 아빠로부터 받은 카메라로 사람들의 뒷모습을 찍는다. "사람들이 모르고 있는 것을 알려주고 싶어요"라면서 말이다. 양양이 찍은 사진 속 주인동들은 남모르는 슬픔과 고뇌를 지니고 있다. 첫사랑을 만나 기뻐하면서도 괴로워하는 아빠, 사고로 쓰러져 누운 어머니를 받아들이지 못하는 엄마의 슬픔, 친구의 남자친구를 사랑하게 된 누나의 아픔까지도 담겨 있다. 가족들이 감정과 분리돼 마냥 즐거운 것만 같은 양양에게도 그가 찍은 사진 속의 감정들이 고스란히 전해진다. 그럼에도 불구하고 친구하고 노는 게 즐겁고, 사진을 무심코 찍으며 누군가를 엿보는 게 스릴감 있다. 기쁨도 슬픔도 있는 그대로 느끼면서도 시공간을 분리하면 금세 잊는다. 어쩌면 이런 게 동심이구나 싶다.

영화 '하나 그리도 둘'은 절반밖에 보여주지 못하는 인간사의 이중성과 고뇌를 다루고 있다. 한 번에 두 가지 다 얻을 수 없는 각자의 현실 속의 고뇌를 보여준다. 아빠 NJ(오념진 역)은 첫사랑과 재회했지만 인연을 이어간다는 건 불가능하다는 결론을 내린다. 엄마 민민(금연령 역)은 쓰러져 누운 엄마에 대한 죄책감과 공포로 시달린다. 또한 어느날 갑자기 삶이 끝날까봐 두렵다는 속내를 고백한다. 삶과 죽음이 동시에 존재할 수 없다는 공포가 그녀를 덮친 것이다. 누나 팅팅(켈리 리 역)은 어떤가. 쓰레기를 자신이 버리지 않았기 때문에 할머니가 버리려고 나갔다가 쓰러졌다는 죄책감이 있다. 그것은 후에 친구와의 관계에서도 영향을 미친다. 어린 양양은 그들의 뒷모습을 통해 속내와 번뇌를 드러내는 데 성공한다. 자신이 보지 못하는 모습을 사진은 드러내 보여준 것이다.

노벨문학상 수상자인 이탈리아 시인 조수에 카르두치는 말한다. "고통은 우리를 고귀하게 만들어, 그걸 잊지 마. Il dolore rende nobili, non lo dimenticare."라고. 니체도 말한다. "고통이 우리를 최후의 깊이에 도달하게 한다"고. 태양이 무너진 것 같은 광란의 시대에 고통의 미학을 말하는 시인과 철학자의 말에 기대본다. 광란의 어둠 속 빛은 반대편에서 솟아오르고 있음을 믿으면서 말이다.