김유정의 제주도 39. 미변선

이양선의 다른 말 미변선

민족주의가 만든 제국주의

무역 자본주의 세계화 시작

△자본주의 최초의 다국적 기업 두 동인도회사

이양선은 자기 해역에 나타난 국적을 모르는 외국배를 말하는 데 미변선, 즉 어디 배인지 분별이 안 되는 배를 말하는 것이다. 19세기가 되면 조선과 제주의 바다가 점점 시끌벅적했다. 프랑스 대혁명 이후 1830년대에는 유럽에서 자유주의와 민족주의 열풍이 확산하면서 새로 독립하는 국가들이 늘어났다. 그러나 조선은 여전히 중국의 소국에서 깊은 잠에 취해 있었고, 그 밤 중에도 제국주의 열강은 경쟁적으로 동아시아에 진출해 식민지 개척에 열을 올리고 있었다. 항상 선교사가 먼저 왔다. 늘 그 선교사 뒤에는 포함이 따라왔다. 선교사들이 포교하면서도 해당 지역의 지리·문화·사회 정보를 자국의 정부에 보고하고 있었다. 정보의 수집은 새로운 길을 닦는 제국주의의 훌륭한 첩보활동이었다. 중국과 조선은 고작 자국의 해역을 봉쇄하는 해금으로 맛서 보지만 이 소극적 조처는 밀물처럼 밀려오는 동인도회사의 야욕 앞에 버틸 길이 없었다.

대항해 시대 맨 처음 자본주의 첨병을 자처한 포르투갈은 인도로 눈을 돌려 고아를 점령하고 유럽 최초의 상관(商館)을 설치해 총독을 주재시키고 아시아의 모든 상관을 통괄토록 했다. 고아 이외의 상관장은 거버너(캐피탄)라고 불렀다.

영국은 1600년에 동인도회사를 설립했다. 네덜란드는 1602년 3월에 동인도회사(VOC)를 설립했다. 그러나 이미 힘 있고 자본력이 있는 네덜란드 상인들은 1598년부터 22척 이상의 배를 출항시켰고, 그 규모가 빠르게 늘어나 다시 3년 동안 2배 가까운 배를 동양으로 진출시켰다. 미지의 아시아를 겨냥한 상인들은 위험 부담이 커서 그런지 더욱 대동단결한 회사는 재정적으로 강력했고, 또 네덜란드 정부로부터 재정적인 지원도 받았다. 사실상 네덜란드 동인도회사는 정부가 깊숙하게 관여된 국책회사였는데 자본금으로 보더라도 영국의 조달액(투자금)보다 8배나 됐다. 그러니까 자본금은 영국이 3만 파운드라면 네덜란드는 54만 파운드였으며, 배의 숫자로 볼 때 1610년까지 출항한 배는 영국이 17척이었다면, 네덜란드는 무려 세 배 넘는 60척이나 돼 규모 면에서 네덜란드가 훨씬 압도적이었다.

떠오르는 네덜란드의 자본주의는 급물살을 타고 있었다. 17세기 네덜란드는 해양을 주도하는 황금의 세기를 열어가고 있었는데 네덜란드 동인도회사는 해외 거점(상관) 구축에서도 영국보다 앞서가고 있었고, 17세기 내내 자금 부족과 취약한 조직력으로 고전하고 있었던 영국동인도회사가 네덜란드 동인도회사를 넘어서는데는 약 100년 이상의 시간이 필요했다. 그렇지만 역사의 경쟁자였던 네덜란드동인도회사와 영국동인도회사는 최초의 근대적인 다국적 기업이라고 부른다. (하마우즈 데쓰오, 2004).

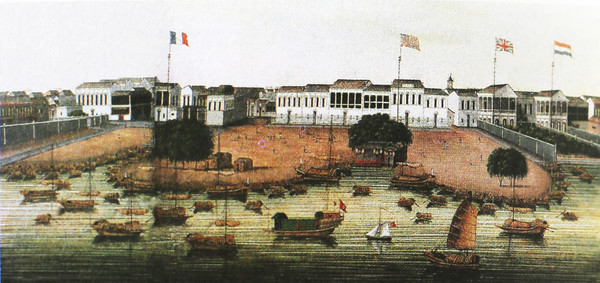

존 킹 페어뱅크의 말대로 사실상 자본주의 근대 체계는 1600년 무렵 영국과 네덜란드에 의해서 동인도회사가 건립됐는데 합작 투자자로부터 자본을 모은 강력한 주식회사 집단으로, 자국의 국왕이 무역을 독점하고 해외의 영토를 동인도회사가 지배하는 권한을 부여받았다. 이런 정치적 후원으로 상업적 팽창의 기구들은 영국령 인도와 네덜란드령 동인도를 창출해 식민지 경영을 할 수 있었다. 영국인들은 중국이 차, 비단, 도자기를 수출하고 은과 모직물, 궁극적으로는 인도로부터 아편을 수입하는 특산물 무역을 발전시켰다. 처음에 그들은 통상적인 무역의 관행을 따랐고, 중국 무역선의 수로 안내선을 이용했다. 중국인과 외국인은 구체적 상업 활동을 통해서 근대 최초로 중국과 서방 무역의 교류 장소를 마련한 무역 중심의 공동체를 형성했다. 동남아시아와의 무역 및 중국 연안 무역의 주된 초점은 하문이었다. 그러나 1759년에는 광주만이 유일하게 유럽인에게 개방되는 항구가 됐다. 그러나 청나라는 무역의 규칙은 철저히 자기들 방식을 고수했다. 이를 유럽에서는 일명 '광주무역'으로 알려졌는데 이 무역방식은 전형적인중국식 방법으로 조직됐다. 즉 중국 정부는 대외무역을 감독하는 중개인으로 활동하도록 일단의 중국 상인을 지명했다. 지명된 이들은 각기 하나씩 서양 선박에 대한 책임을 떠맡아서 그 선박의 보증 상인으로 활동했다.

이 보증 상인들은 공행이라고 불렀는데 여기서 '행'이란 무역상사를 의미했으며, 이들은 행회를 조직했다. 공행은 황제가 특별히 임명한 월해관 감독의 지휘를 따랐다. 사실상 광동성과 광서성의 국제 세관을 말하는 것이다. 이 감독들은 북경 조정의 내무부 출신 만주인이 보통 임명됐는데 외국인에게는 이들을 하백으로 알려져 있었다. 그러니까 공행과 하백은 외국인의 수입, 그리고 특히 차와 비단의 수출에 대해서 세금을 징수하는 역할을 담당했다.

광주무역의 주요 특징은 중국 정부가 13개 행에게 유일한 대외무역 대리인으로서의 특권을 부여한 것이다. 이런 행상들은 행회를 조직해 그들 사업의 독점적 특권을 유지하기 위해서 중국 정부에 돈을 많이 기부해야 했는데, 그들의 기부 금액은 대략 은 20만 냥(즉 5만5000 영국 파운드)이었다. 이런 행회는 명나라 만력시기(1573~1619)에는 약 36개 행상이 14개 국가와 무역을 했다고 한다. 명나라 말기에 이르러서 행상의 수가 줄어들어 "13행"이라는 명칭이 됐고, 이 행상이 청나라까지 이어졌지만 사실상 청대의 행상 수는 기복이 매우 컸으며, 13개 행상이 있었던 해는 오직 1813년과 1837년 두 해뿐이었다(이매뉴얼 C.Y.쉬, 2021). 제주도에 표착한 미변선 중에는 주로 나가사키로 향하는 이 행상에 소속된 배들이 있었다.

△표도인에 관한 규정

표도인이란 바람 때문에 예기치 못한 상황이 발생해 가고자 하는 장소가 아닌 엉뚱한 곳에 표착한 사람을 말한다. 배를 타고 가다가 난파돼 물결에 떠밀려 온 사람을 표착인 또는 표류자라고 하며, 사람이 아닌 배가 돛과 키가 부러져 해안으로 밀려온 것을 표착선이라 한다. 물길만은 사방팔방으로 세계를 향해 열렸는데 언제, 어디서, 누가 올지 모르는 바다를 대비해서 조선에도 표착인에 대한 규정이 마련돼 있었다.

이 표도인에 관한 규정은 「만기요람」에 의하면, '표도인'에 대해서는 다른 나라 사람이 표착했다는 보고서가 들어오면 뱃길이나 육로를 가리지 않고 자기가 원하는 데로 송환시키는 방침으로 아뢰어 시행하되, 옷과 뱃길을 통과하는 동안의 식량을 주고, 잡인을 금하고 호송하는 제반 절차를 엄중 시달할 것이며, 표착인이 만일 경기도를 통과해 갈 때 홍제원에 들어온 뒤에 낭청을 파견해 다시 이유를 조사해 물은 뒤에, 입을 옷과 잡종 물품을 따로 내어 주도록 한다. 전라도에서는 표착인이 뱃길로 돌아가기를 원하면 회송되는 공문을 기다릴 것 없이 바로 떠나보내고, 뒤에 경과를 보고하도록 정종 계해년(1803)에 규례를 정했다.

또한 좋은 중국인이 육로로 돌아가기를 원하는 자는 내지인이면 따로 자관을 정해 호송하고, 만일 외지인이면 의주부의 통역관이 호송하고, 봉성에까지 가서 넘겨주고, 중국에 보내는 문서는 금군을 정해 의주부로 내려보낸다.

해금 정책을 고수했던 조선 정부는 표착한 미변선들이 아무런 문제 없이 빨리 국경 밖으로 나가기를 바랐다.