김유정의 제주도 53. 우도 <1>

장소는 감각과 경험의 산물

성산도와 우도 사이 물길 세

5~6척의 배를 숨길 수 있어

에드워드 렐프는 말한다. "장소는 추상이나 개념이 아니다. 생활세계가 직접 경험되는 현상이다" 그러므로 장소마다 어떤 의미를 가지며, 거기에는 실재의 사물들로 가득 차 있고, 우리 인간들의 활동이 넘쳐난다. 환경은 장소의 특성을 경험하게 하고 장소를 변형시킨다. 장소는 실존 공간이며, 우리는 감각으로 만나는 현실 공간에 내던져져 있다.

△우도의 둘레 시대마다 제각각

우도가 처음 나오는 지도는 「동여비고」인데 주위가 100리라고 했다. 오늘날 우리가 쓰는 리(里) 단위는 1리에 0.4㎞이다. 「동여비고」는 「신증동국여지승람」과 역사적으로 자매 편과 같다. 이형상의 「남환박물」에, 뱃길은 10리이고 둘레는 50리라고 했다. 이 원조의 「탐라지도병지」에는 "소섬(우도)이 성산에서 뱃길로 5리쯤에 있고, 둘레가 20리라고 한다. 고산자 김정호(1800~1864)가 그린 「대동지지」에는 우도의 둘레가 30리라고 했다. 물론 섬의 크기는 재는 자(尺)의 기준에 따라 달라질 수 있고, 길이를 잴 때 걸음걸이로 재다 보니 감에 의존하는 편차도 매우 클 것이다.

우도의 둘레를 환기해 보면, 우도의 둘레는 「동여비고」(1652년 이전)에 100리, 「남환박물」(1704)에 50리, 「탐라지도병지」(1841)에 20리, 「대동지지」(1854)에 30리라고 해 각각 큰 편차를 보인다. 사실상 오늘날의 1리(里)는 0.4㎞지만 영조척을 근간으로 하고 있다. 1리는 「공자가어」의 주척으로 6자를 1보로 했을 때 300보이고, 「증보문헌비고」의 6자를 1보로 했을 경우는 350보이며, 「정자통」의 주척으로 6자를 1보로 하면 360보에 해당한다. 예를 들어 「증보문헌비고」에서 1자가 6촌 6분이고, 1보를 10자라 하고, 2100자를 1리라 한다. 사실상 거리의 측정 단위는 시대마다 척도가 달라서 삼국시대에는 주척, 통일신라시대에는 당척, 조선시대 세종 28년(1446) 이후에는 영조척을 관척으로 사용했고, 오늘날 영조척 1자에 약 31.220㎝이다. 그렇지만 주척, 당척, 영조척이 각기 달라서 시대에 따라 길이는 맞는 자를 사용해야 한다. 그러니까 앞서 보았듯이 1리의 차이가 다를 수밖에 없다.

△우도에 간 백호 임제

백호 임제(1549~1587)는 1577년(선조 10)에 문과에 급제하고 당시 제주목사였던 아버지 임진에게 과거 급제를 말하려고 동년 11월 3일 한양에서 출발해 11월 9일에 조천관으로 제주에 왔다. 백호의 「남명소승」은 1577년 11월 3일부터 1578년 2월 그믐날까지 제주 곳곳을 유람해 그 풍정의 감회를 적은 기행문이다. 백호의 문장력과 해박함이 잘 드러나는 제주도 최초의 기행문이기도 하다.

백호는 1577년 11월 23일 아침 별방성의 기병 10명의 호위를 사양했더니 여수가 말하길 "이곳은 왜국과 단지 물 하나로 막혀 있으니, 방비하지 않으면 안 됩니다. "그래서 기병을 앞세우고 별 반성을 출발했다. 백호는 긴 모래사장에 이르자 말을 세우고, 좌우익으로 편대를 지어 종횡으로 달리는 기병들의 말을 모는 능숙한 솜씨를 감상할 수 있었다. 이때, 마치 한 이벤트처럼 홀연 세 필의 말이 백사장 너머로 나는 듯이 달려오는 것이었다. 그들은 모두 고라말을 타고서 총립을 쓰고 붉은 가죽옷을 입고 전후로 내달리는 추임새가 실로 원숭이처럼 날렵했다. 백호는 처음에는 놀랍고 의아했지만 자세히 보니 모두 여자들이었다. 목관(목사)이 일부러 관기를 보내어 장난을 벌인 것이다.

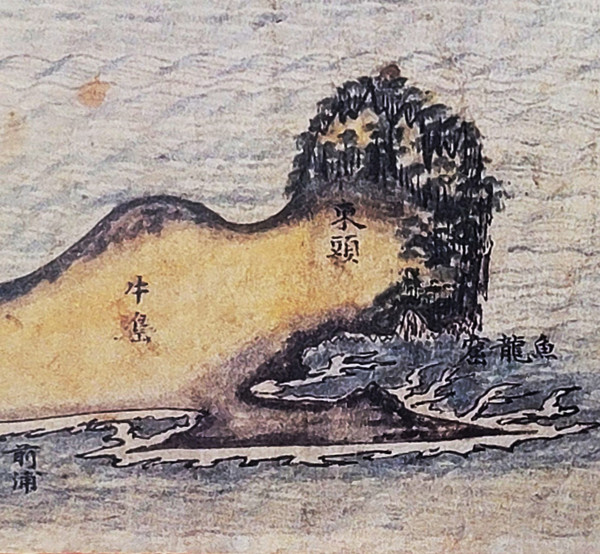

백호는 우도로 들어가기 위해 배를 준비하도록 해 성산도에 도착하니 정의현감 이흥홍이 기다리고 있었다. 오늘날과 달리 성산과 오조리는 섬처럼 분리돼 있어 성산도로 부르고 있었다. 백호는 정의현감을 보내고는 "배를 타고 관노에게 대금을 불게 하고 기생 덕금에게 노래를 부르도록 해 우도로 향했다. 성산도를 겨우 빠져나오자 바람이 몹시 급하게 일어나서 배를 탄 사람들이 불안해 배를 돌리고자 했고, 사공마저 말하길, 우도까지는 과히 멀지 않으나 물길은 두 섬 사이에 서로 부딪혀 바람이 잔잔할 때라도 매우 건너기가 어렵다. 하물며 오늘처럼 바람이 사나운 날은 도저히 갈 수가 없다"

그래도 백호는 아랑곳없이 웃으면서 "삶과 죽음이 하늘에 달렸으니 오늘의 굉장한 구경거리는 져버리기 어렵다"고 하며 사공에게 결연한 뜻으로 노 젓기를 재촉했다. "배는 바람에 쓸리듯이 물결을 타고 순식간에 우도로 건너갔다. 우도에 닿자 물색이 확실히 달라서 마치 시퍼런 유리와 같았다. '독룡이 잠긴 곳의 물이라 유달리 맑다'라는 생각이 들었다. 우도는 소가 누워있는 형국이다. 남쪽 벼랑에는 돌문이 무지개처럼 열려 있어서, 배가 돛을 펼치고도 들어갈 수 있었다. 그 동굴 안에는 천연 지붕이 만들어져 황룡선 20척쯤은 숨겨둘 만했다. 굴이 막다른 곳에서 또 하나의 돌문이 나오는데, 모양이 일부러 파놓은 것 같고, 겨우 배 한 척이 통과할 수 있었다. 계속 노를 저어 들어가니 신기한 새가 있어 해오라기 비슷한데 크기는 작고 색깔은 살짝 푸른 빛을 띤 것이었다. 이런 새 수백 마리가 떼를 지어 날아갔다. 이 굴은 남향이어서 바람이 없고, 따뜻해서 바닷새가 서식하는가 생각했다. 안쪽 굴은 바깥 굴에 비해 비좁긴 하지만 훨씬 기괴하고 물빛이 그윽해 꼭 귀신이라도 나올 것만 같았다. 위를 쳐다보니 하얀 자갈들이 달처럼 둥글둥글해 어렴풋이 광채가 났으며, 또 사발이나 술잔 같기도 하고, 오리알도 같고, 탄환과 같은 것이 하늘의 별처럼 박혀 있었다. 대개 굴이 온통 검푸르러서 흰 돌이 별이나 달과 같은 모양으로 보이는 것이었다" 백호는 "시험 삼아 굴 안에서 대금을 불게 했다. 처음에는 가냘픈 소리였는데 곧바로 굉장한 소리가 돼 마치 파도가 진동하고 산악이 무너지는 듯싶었다. 오싹하고 겁이 나서 오래 머무를 수 없었다. 이어서 배를 돌리게 해 굴을 나오자 풍세는 더욱 사나워셔 성난 파도가 공중에 맞닿고, 옷과 모자가 온통 거센 물결에 흠뻑 젖었다. 하물며, 이 좌하선은 고기나 잡는 작은 배인데 낡아서 반쯤 부서진 배였다. 바다 위에서 떴다 가라앉았던 하면서 간신히 뭍에 닿을 수 있었다."

△목장 방문 때 어룡굴에 다녀온 병와

백호가 다녀온 우도의 어룡굴은 136년이 지나서 병와 이형상(1653~1733)이 막료들이 만류해도 목장 방문 때 어룡굴에 다녀왔다. 병와는 굴을 "천연 돌집이라고 표현하며 크기를 쟀는데 굴의 길이는 800~900자(1자에 약 32.3㎝)이고, 폭은 200자라고 하며, 그 굴은 바다 기운이 사람을 따뜻하게 해 온돌에 들어간 것 같고, 그 깊이를 헤아릴 수 없다"고 했다. 대개 이 어룡굴은 "세속에서 신룡이 머무는 곳이라고 하는데 가까이 가면 가끔 큰 바람과 우레 비가 내리쳐서 나무를 뽑고, 벼를 훼손한다. 마주한 해안에서도 역시 북과 뿔피리 소리, 닭과 개 소리도 금한다. 그렇지 않으면 반드시 우레와 바람에 의한 재앙이 있기에 유달리 사람들이 가지 않는다" 그러나 병와는 미신을 믿지 않는 유교 원리주의자였다. 그는 또 그 굴에 5~6척이 배를 숨길 수 있다고 했다. 병와의 동굴에 대한 표현은 백호가 쓴 「남명소승」을 참고한 내용이다. 우도에 본격적으로 마을이 형성되기 전에는 말과 양이 살았다. 김유정 제주문화연구소장·미술평론가