김유정의 제주도 62. 쿠로시오 4. 제주도 최초 서양인

극동에까지 이른 포르투갈인

15세기 식민지 건설 해양 진출

유럽 도시 경제 위기 탈출구

△제주도에 표류한 포르투갈인

제주도에 첫 번째 온 서양인으로는 선조 15년(1582) 1월에 표류한 마리이(馬里伊)다. 표류한 마리이는 같은 해 가을이 되자 중국 요동성 금주위 사람 조원록(趙元祿)과 복건성 사람 막생가(莫生哥)와 함께 진하사(進賀使, 중국 황실 축하 사절) 정탁(鄭琢) 편으로 중국에 돌려보내졌다. 이 사실은 「선조 개수실록」과 「연려실기술」에 나온다. 또 같은 내용이 「문헌촬요」에도 언급됐지만 이름이 다르게 기록됐다. 마리이는 선조 임오년(1582)에 제주도에 표류해 동양인 막생과(莫生科)와 서양인 풍리이(馮里伊) 등으로 기재돼 진하사 정탁과 함께 가면서 중국 정부에 보고했다. 이들의 이름에 대해서는 동양인은 동남아시아인으로, 서양인은 포르투갈인을 가리킨다고 했다. 즉 마리이(Mari)는 포르투갈어 마링예이루(Marinheiro)의 첫 두 음절을 따온 것이라고 추측하기도 한다.

여기에서 중요한 것은 당시 서양 세력은 식민지 개척에 혈안이 돼 서인도와 동인도로 눈을 돌려 점점 동으로 항해했으며, 거기에 포르투갈이 제일 먼저 일본 해역까지 진출했다. 마리이가 오고 난 지 10년 후, 1592년 포르투갈 조총으로 무장한 토요토미 히데요시가 한반도를 침략했다.

사람이 이동하듯이 문화도 이동한다. 사소한 것에서부터 복잡한 것까지 사람이 가면 문화도 함께 가는 것이다. 사람이 가져가고 가져오는 것으로부터 문화의 전파가 시작됐다.

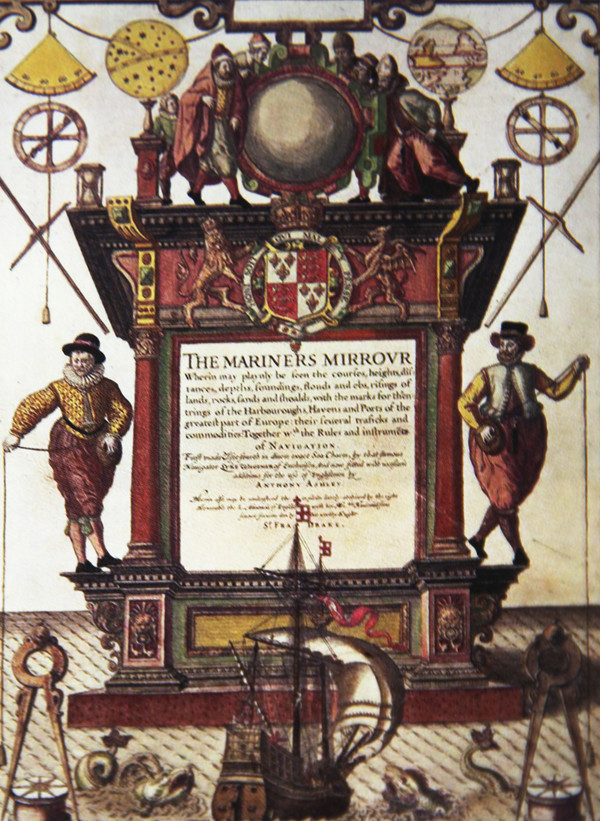

15세기 이베리아반도의 포르투갈인들은 눈부신 황금과 향긋한 향신료에 취해 바다의 약탈자를 자임했다. 그 뒤를 이어 스페인, 네덜란드, 영국도 기꺼이 동양의 항로 개척에 동참했다. 그들 모두가 유토피아를 꿈꾸고 있었다. 그들은 험한 바다 위에서 하나님이 방향을 알려주고 자신들을 보호해 줄 것이라고 믿으면서 죽음의 표류를 불사하고서 해가 뜨는 동쪽으로 나아갔다. 이 해상 강대국들은 소위 극동이라고 불리는 인도, 인도네시아, 중국, 일본을 향해 식민지 쟁탈에 각축을 벌였다.

15세기 말 포르투갈은 인구가 110여만 명에 불과했고, 경제 규모도 그리 크지 않았지만, 자국 영토의 해안선이 800여 킬로미터에 달해서 해안을 지키려고 최강의 해군력을 보유하고 있었다. 선박 제조 기술 또한 다른 나라보다 앞서 나갔다.

△포르투갈의 식민지 정복 항해

포르투갈의 해상 진출은 1415년 엔히크 왕자에 의해서 시작됐다. 항해 왕자라는 별명을 증명하듯이 주저하지 않고 포르투갈 해군을 이끌고 북아프리카 모로코의 세우타(Ceuta) 항을 점령하고 모로코 도시들의 정복에 착수했다. 세우타 항은 지브롤터 해협, 그리고 지중해와 대서양을 잇는 해상로를 통제하기 위해 지정학적으로 매우 중요한 위치였다. 또한 엔리케 왕자는 1416년 도시 사그레스에 학교를 세웠는데 전통적인 학교가 아니라 앞으로 필요한 것을 대비하여 '해양 학교'를 세웠다. 이 학교에서는 항해 경험, 선박 건조술, 천체 관측 기구의 개량 등을 가르쳤고, 그 덕에 순조로운 항해가 가능했으며, 지도 제작 기법도 향상됐다. 엔히크왕자는 1461년 무렵까지 항해를 장려했다. 포르투갈은 1419년 마데이아, 1431년 아조레스 제도, 질 이아네스가 카나리아 제도 근처의 보자도르 곶을 지나가는데 성공했다. 1450~1461년 서아프리카, 시에라리온에 이르렀다. 모로코의 1471년 모로코의 탕헤르 정복, 1482년 황금해안(지금의 가나)에 엘미나 요새를 세웠다. 1487년~1488년 포르투갈 탐험가 바로톨로메우 디아스가 남아프리카 폭풍의 곶, 즉 희망봉을 지나갔다. 1497~1498년 포르투갈의 바스코 다 가마가 무역 항로 개척을 위해서 유럽인 최초로 인도에 이르렀다.

그의 배는 동아프리카 해안에서 아랍인들로부터 공격받기도 했다. 16세기 초 프란시스코 알메이다와 알폰소 드 알부케르는 페르시아만의 호르무즈의 케슘다오, 인도의 코친과 고아, 등을 연이어 정복했다. 그 후 포르투갈인은 당시 아시아에서 가장 중요한 상업거점 중 하나인 말레이시아 말라카를 점령했고, 스리랑카 수도인 콜롬보, 인도네시아의 수마트라, 자바, 칼리만탄, 슬라웨시, 말루쿠제도 등지에 상업거점을 세우고, 희망봉과 인도양을 거쳐 중국 연해 지역을 지나 제주도 일본까지 이르렀다. 길은 앞선 사람이 나서면 누군가 따라가면서 더욱 커지는 법이다. 육로처럼 바닷길도 마찬가지이다. 1487년 바로톨로메우 디아스를 이어 크리스토퍼 콜럼버스, 바스코 다 가마, 마젤란이 험한 바닷길을 나선 인물들이며, 단순한 탐험처럼 이국에 대한 호기심 때문이 아니었다. 이들의 항해는 선원들의 대단한 개척 정신으로 포장되었고, 기독교 세계 전파라는 목적도 포함하여 그 배경에는 리스본과 세비야 도시의 특권층의 욕망에 기인한 것이었다.

콜럼버스의 「항해일기」에서 알 수 있듯이, 사실상 항해하는 동기는 사람들의 탐욕뿐만이 아니라 프란체스코 교단의 이념에 의해서 고취된 포교 의욕 역시 항해하도록 했다. 당시 유럽의 사회적 배경은 14세기에 2000만명의 생명을 앗아간 끔찍했던 페스트(1347~1353)의 참극과 장기간 전쟁이 일으킨 불황을 극복하면서 인구가 늘고 경제가 도시로 집중되면서 새로운 경제적 수요가 창출됐다. 당시 일었던 유럽의 팽창주의 운동은 주민들의 곡물과 육류에 대한 식량 수요를 충족시킬 만한 능력이 없었다. 사실상 대항해라는 이름은 이베리아반도를 포함한 전 유럽의 경제위기에 대한 탈출 수단의 하나였다(프레데리크 들루슈 편, 2009).

△포르투갈 상인이 일본에 전래한 조총

중국에서 발명된 화약과 화기 제조법을 전수 한 아랍인들은 짧은 시간에 기술 발전을 이룩했다. 13세기 말에 관형화기를 제조했고, 14세기 초에는 몽골인들이 전한 화통(火筒)과 돌화창을 개조해 더 위력이 센 화창(Madfaa)을 제작하는데 성공했다. 14세기 중엽 이집트에서는 대형 동포(銅砲)를 만들 정도로 빠르게 발전해 유럽 전역으로 확산했다. 다시 말해 1236년 몽골의 유럽 원정군 총지휘관이었던 바투가 세운 킵차크한국(1243~1502)을 통해 화창이 북유럽에 전해졌고, 1253년 서남아시아 원정에 나섰던 훌라구가 세운 일한국(1259~1336)을 거쳐 화구휴가 남유럽으로 전파됐다. 1247년 스페인 세비야 공성전이 유럽에서 처음으로 화기가 사용됐다고 한다. 유럽에서 초기에 등장한 개인화기는 25㎝로 작았고, 구경도 25~45㎜ 정도였다. 1816년 스웨덴의 로슐트에서 발견된 로슐트총은 유럽에서 가장 이른 시기인 14세기 초기에 사용되었던 총으로 길이가 약 30㎝ 정도가 되며 청동으로 만들어졌다. 14세기 중반에 이르면 총신에 나무 손잡이를 꽂은 중국의 화총, 조선의 소형 총통 격인 핸드 캐넌이 등장한다. 14세기 후반에는 소형화포와 대포, 수총, 권총 등 다양한 용도의 화기들이 제작됐다. 아쿼버스(Arquebus)라고 부르는 초기 화승총은 15세기 전반 오스만 튀르크 제국에서 시작돼 1457년 전후에 유럽에 확산하면서 중요한 무역품이 되었다(최영창, 2019).

일본에서 조총은 뎃포(鐵砲)라고 불렀다. 조총을 일본에 전래한 사람은 포르투갈인이었다. 1543년 규슈에 속한 섬 다네가와시마(種子島)에 표착한 포르투갈인 상인은 다네가와시마 영주 도키타카(種子島時堯)에게 조총 2정을 팔았고, 도키타카는 그 중 1정을 분해해 연구한 끝에 복제하는데 성공했다. 조총은 1575년 나가시노 전투 등 일본 내전에 사용되면서 일본의 주력 무기가 됐다. 그로부터 50년이 지난 1592년 일본군이 이 신형 무기를 수만 정이나 보유하게 되면서 토요토미 히데요시가 대륙진출이라는 검은 야욕을 품고서 조선 정벌에 나섰다.